১.

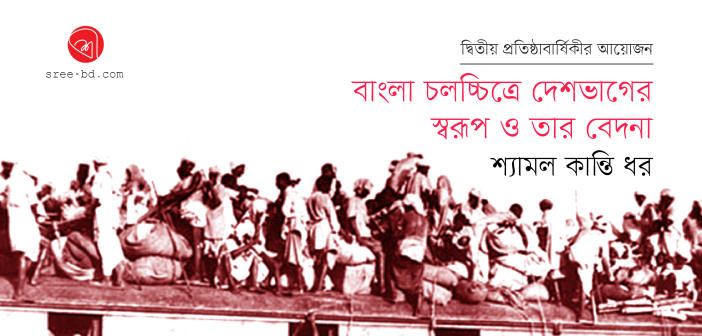

দেশভাগের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত আইনজীবী সিরিল জন র্যাডক্লিফের পেনসিলের ধূসর টান যেদিন ভারতের মানচিত্র বরাবর এগিয়ে যাচ্ছিল সেদিন র্যাডক্লিফের বোধ হয় ধারণাই ছিল না যে, সেই দাগ চলে যাচ্ছে কত নদীর গভীর দিয়ে, কত বাড়ির উঠান ও ঘরের মাঝখান দিয়ে। দেশভাগের কুশীলবরা হয়তো অনুভব করেননি যে সেই টানের দাগ শুধু মাটির গভীর দিয়ে যাচ্ছে না, তা চলে যাচ্ছে লক্ষ লক্ষ মানুষের বুকের গভীর দিয়েও। বিভিন্ন তত্ত্ব ও রাজনৈতিক জটিল সূত্রের ভিত্তিতে দেশভাগের সাথে ভাগ হলো বাংলার নদী, জল ও মাটি। ধর্মভিত্তিক এই দেশভাগের সাথে সাথে ভাগ হয়ে গেল একই ভাষা, আচার ও সংস্কৃতি। সেই সাথে কিছু মানুষ হারাল তার জন্মভূমি, কেউ কেউ পূর্বপুরুষের ভিটে-মাটি আঁকড়ে ধরে থাকতে চাইল, কিন্তু ধর্মের ভিত্তিতে করা এ দেশভাগের রাজনীতির বিস্তার এতই সুদূরপ্রসারী ছিল যে তা একসময় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতেও ভাঙন ধরাল, তাই ভাঙা হৃদয় নিয়ে মানুষ তাদের জন্মভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হলো। কত নদী তার বুকে দেশত্যাগী মানুষের অশ্রু ধারণ করে চলল, যা আজও বহমান। উদ্বাস্তু ক্যাম্পে জন্মভূমি হারা মানুষের প্রাণ আনচান করল ডানা ভাঙা পাখির মতোই। আন্দামান, দণ্ডকারণ্য ও আরও অন্যান্য ক্যাম্পে শুরু হলো সংগ্রামী উদ্বাস্তু জীবন। দেশভাগের এ বেদনা দিনের পর দিন কুরে কুরে খেয়েছে মানুষের হৃদয়। সেই বেদনার কিছুটা প্রকাশ পেয়েছে শিল্পীর গানে, কবির কবিতায়, লেখকের গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধে এবং চলচ্চিত্রে। দেশভাগের ৭৫ বছরের এই সময়ে দাঁড়িয়ে অনুভব করতে চাই বিভিন্ন চলচ্চিত্রের দেশভাগের স্বরূপ ও তার বেদনার সেলুলয়েড কাব্যকে। হিন্দি, উর্দু ও বাংলাভাষায় সংখ্যার দিক থেকে দেশভাগ নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ খুব বেশি না হলেও, নির্মিত চলচ্চিত্রগুলো নিয়ে আলোচনার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। এখানে শুধু বাংলাভাষায় নির্মিত দেশভাগের চলচ্চিত্রের মধ্যে আলোচনা সীমিত রাখা হলো। বিভিন্ন বাংলা চলচ্চিত্রে দেশভাগের সামান্য ছোঁয়া থাকলেও নিমাই ঘোষের ‘ছিন্নমূল’, ঋত্বিক কুমার ঘটকের দেশভাগ ট্রিলজি ‘মেঘে ঢাকা তারা’, ‘কোমলগান্ধার’, ‘সুবর্ণরেখা’, বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের ‘তাহাদের কথা’, রাজেন তরফদারের ‘পালঙ্ক’, মসিহউদ্দীন শাকের ও নিয়ামত আলী খানের ‘সূর্য দীঘল বাড়ি’, তানভীর মোকাম্মেলের ‘সীমান্ত রেখা’ ও ‘চিত্রা নদীর পারে’, গৌতম ঘোষের ‘শঙ্খচিল’, কৌশিক গাঙ্গুলীর ‘বিসর্জন’ ও ‘বিজয়া’, সৃজিত মুখার্জির ‘রাজকাহিনী’, আকরাম খানের ‘খাঁচা’ উল্লেখযোগ্য।

মসিহউদ্দীন শাকের পরিচালিত ‘সূর্য দীঘল বাড়ি’র একটি দৃশ্য।

দেশভাগের বেদনায় যিনি তার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ক্ষুব্ধ ও বেদনার্ত ছিলেন, তিনি চলচ্চিত্র পরিচালক ঋত্বিক কুমার ঘটক। তার পরিচালিত কাহিনিচিত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তিনটি চলচ্চিত্রই দেশভাগ নিয়ে নির্মিত। শুধু চলচ্চিত্র নয়, বিভিন্ন সাক্ষাৎকার ও লেখনীতেও ঋত্বিক প্রকাশ করেছেন তাঁর এই বেদনার স্বরূপ। দেশভাগ নিয়ে নির্মিত তার প্রথম চলচ্চিত্র ‘মেঘে ঢাকা তারা’র প্রতিটি সিকোয়েন্সে যেন তার সেই বেদনাই প্রতিফলিত হয়েছে। দেশভাগের প্রায় ১৩ বছর পর ১৯৬০ সালের ১৪ এপ্রিল মুক্তি পায় ঋত্বিকের ‘মেঘে ঢাকা তারা’। ১২৬ মিনিট দৈর্ঘ্যের সাদা-কালো এ চলচ্চিত্রে এক উদ্বাস্তু পরিবারের জীবন সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে উঠে এসেছে দেশভাগের করুণ পরিণতির কাহিনি। নীতা যেন সেই দুঃখিনী বাংলার প্রতীক হয়েই আসে, তাই পরিবারের সবার সুখের জন্য নিজের জীবন বিলিয়ে দিয়ে পাহাড়কোলে নীতার বেঁচে থাকার আকুল আকুতি যেন বিভক্ত বাংলারই এক আহাজারির প্রতিধ্বনি। নীতার মধ্যে পুরাণের মৌল প্রতীক প্রতিবিম্বিত হয় নানা ব্যঞ্জনায়, ঋত্বিক যাকে কল্পনা করেছেন শত শত বছরের বাঙালি ঘরের গৌরীদান দেওয়া মেয়ের প্রতীকরূপে। দেশভাগের যন্ত্রণায় কাতর ঋত্বিক বারবার ফিরে যেতে চেয়েছেন বাংলার শিকড়ে—তা কখনো গানের মাধ্যমে, বিভিন্ন রূপকে কিংবা সেই ‘মৌল প্রতীকের’ ব্যবহারে। ‘মেঘে ঢাকা তারা’য় এই মৌল প্রতীক কিংবা আর্কিটাইপাল ইমেজের ব্যবহার প্রসঙ্গে ঋত্বিক তার নিজস্ব বিশ্লেষণে বলেন—

‘তাই আমার নীতার জন্মদিন হয় জগদ্দ্বাত্রী পুজোর দিনে। তাই যক্ষার আবিষ্কারের সময় মেনকার বিজয়ার বিলোপক্তি শোনা যায় “আয় গো উমা কোলে লই”। নীতা মহাকাল পাহাড়কে জীবনভর দেখতে চায়, দেখে তখনই যখন মহামিলন ঘনিয়ে আসে, মহাকালরূপী সংহারদেব তাকে আলিঙ্গন দেন সেই পরম অবলুপ্তিতে।’

নীতা যখন সেই দুঃখিনী বাংলার প্রতীক, তখন নীতার মৃত্যুর পর একই রাস্তায় আরেকটি মেয়ের একইভাবে হেঁটে যাওয়া যেন ঋত্বিকের অবিভক্ত বাংলায় ফিরে যাওয়ারই স্বপ্ন। নীতার বাঁচতে চাওয়ার আকুতির তীব্র চিৎকার ভাঙা বাংলার বেদনার সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়, যা সমালোচকদের দৃষ্টিতে মেলোড্রামা হিসাবে অভিযুক্ত হলেও, তাঁর ছবিতে মেলোড্রামার এই ব্যবহার ঋত্বিক সচেতনভাবেই করেন।

নীতা যখন সেই দুঃখিনী বাংলার প্রতীক, তখন নীতার মৃত্যুর পর একই রাস্তায় আরেকটি মেয়ের একইভাবে হেঁটে যাওয়া যেন ঋত্বিকের অবিভক্ত বাংলায় ফিরে যাওয়ারই স্বপ্ন। নীতার বাঁচতে চাওয়ার আকুতির তীব্র চিৎকার ভাঙা বাংলার বেদনার সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়, যা সমালোচকদের দৃষ্টিতে মেলোড্রামা হিসাবে অভিযুক্ত হলেও, তাঁর ছবিতে মেলোড্রামার এই ব্যবহার ঋত্বিক সচেতনভাবেই করেন। কারণ তিনি বাংলার গল্প বলতে গিয়ে বাংলার মানুষের আবেগের অতিরঞ্জনকে এড়িয়ে যেতে চাননি। বাঙালির আবেগ অনুভূতি তো চড়া সুরেই বাজে। ঋত্বিকের চলচ্চিত্রে এই মেলোড্রামার ব্যবহারের স্বাভাবিকতা প্রসঙ্গে স্মরণ করতে পারি পূর্ণেন্দু পত্রীর সেই উক্তি—

‘সামান্য চায়ের কাপ ভাঙলে কিংবা দুধের বাটি উল্টিয়ে দিলে আমরা কি আর্তনাদের স্বরে বলে উঠি না “একি সর্বনাশ করলিরে?”’

দেশভাগের ফলে রিফিউজি ক্যাম্পে নীতার জীবনসংগ্রাম, পুরো পরিবারের দায়িত্ব নিয়ে নিজেকে উজাড় করে দেওয়া, নিজের প্রেমিকের সাথে বোনের সংসার, যক্ষা হয়েছে জেনে নীতাকে দূরে চলে যাওয়ার জন্য তার পিতার অনুরোধ— এইসব নীতা হাসিমুখেই মেনে নিয়ে যক্ষার কাছে হেরে যায়, তাই পাহাড়কোলে বসে তার বাঁচতে চাওয়ার আকুতির তীব্র আহাজারি অবশ্যম্ভাবীই ছিল। নীতার সেই তীব্র চিৎকারের সাথে নিশ্চল পাহাড় ও পাথর যেন নীতার এই বেদনায় স্তম্ভিত হয়। ঋত্বিকের ভাবনায়—‘অবলুপ্তির আগের মুহূর্তের যে আলোকময় পারিপার্শ্বিকতার স্বপ্ন দেখে নীতা—ছোটোবেলার পাহাড়ে চড়ে উঠে সূর্যোদয় দেখার স্মৃতির মধ্যে দিয়ে।’ তাই এই পাহাড় কোলে বসে নীতার মহাকালের সাথে মিলনের সময় বেদনার এই চড়া সুরকে শুধু মেলোড্রামা বললে কিছুটা অবমূল্যায়ন করা হয় বৈকি। সিনেমা শেষে সেই বংশীমুদির মতো আমরাও বলতে বাধ্য হই, এত শান্ত মাইয়া, তার কি এত দুঃখ সাজে!

ঋত্বিক ঘটকের ‘মেঘে ঢাকা তারা’ ছবিতে শঙ্কর চরিত্রে অনিল চট্টপাধ্যায় ও নীতার ভূমিকায় সুপ্রিয়া চৌধুরী।

‘মেঘে ঢাকা তারা’র পর ১৯৬২ সালের ৩১মার্চ ঋত্বিকের দেশভাগের ওপর নির্মিত দ্বিতীয় চলচ্চিত্র ‘কোমল গান্ধার’ মুক্তি পায়। যে চলচ্চিত্রে লোকজ বাংলার বিয়ের গান আবহ সংগীত হিসেবে বারবার ফিরে আসে।

‘আমের তলায় ঝামুর ঝুমুর কলাতলায় বিয়া।/ আইলেন গো সোন্দরীর জামাই মটুক মাথায় দিয়া। মিস্ত্রী বাজাইছে পীড়ি চাইর কোনা তুলিয়া।/ ব্রাহ্মণে চিত্রাইছে পীড়ি মধ্যে সোনা দিয়া।/ আইজ হইব সীতার বিয়া।’

ঋত্বিক ঘটক তার ‘কোমলগান্ধার’ চলচ্চিত্রে বিভিন্ন সময়ে বাংলার লোকায়ত প্রাচীন এই বিয়ের গান ব্যবহার করে ভেঙে যাওয়া দুই বাংলায় মিলনের দিকেই ইঙ্গিত করেছেন বারবার এবং বিভিন্ন সংলাপ ও দৃশ্যায়নে এই মিলনের সুরই বেজেছে। এ প্রসঙ্গে ঋত্বিকের বক্তব্য, ‘স্তরের ওপর স্তর দিয়ে, রূপকের ওপর রূপক চাপিয়ে, বিদ্যুতের ঝিলিকের মতো যদি কোথাও সেই জীবনসত্যটিকে ছুঁতে পারি, সেই চেষ্টাই করেছিলাম।’ তাই, অনেক দ্বিধা, ভাঙন শেষে বিগ ক্লোজআপে দেখা যায় ভৃগু ও অনসূয়ার মিলিত মুষ্টিবদ্ধ হাত। অবিশ্বাস ও ষড়যন্ত্রের কারণে প্রায় ভেঙে পড়তে যাওয়া নাট্যদল আবার মিলিত হয় বঙ্গভঙ্গ নিয়ে নতুন নাটক মঞ্চায়নের প্রয়াসে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা ‘কোমলগান্ধার’-এ চারপাশের বহু ঝড় ঝাপটার মধ্যে করুণ মিষ্টি সুরের মতোই একটি মেয়ের বর্ণনা উঠে এসেছে। কবি বিষ্ণু দে যাকে ভেবেছেন বাংলার রূপ হিসেবে, ঋত্বিক তাকে কল্পনা করেন তার প্রিয় বাংলার সাথে মিলিয়ে, যে বাংলা ভৃগু ও অনসূয়ার ভাবনায় ওই ঝড় ঝপটার মাঝে করুণ সুর হয়েই ধরা দেয়। তাই ‘কোমল গান্ধারে’ উঠে আসে লোকগান, বিয়ের গান, মঙ্গলের উলুধ্বনি, সাথে পদ্মা নদীর মোহনীয় রূপ। রবীন্দ্রনাথের ‘আজ জোছনা রাতে সবাই গেছে বনে’ কিংবা ‘আকাশ ভরা সূর্য তারা, বিশ্ব ভরা প্রাণ’ গানের ব্যবহার ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে নানা ব্যঞ্জনায় মূর্ত হয়ে ওঠে। ‘কোমল গান্ধারে’ ভৃগুর নাটকের দলের সংলাপে, গানে এবং বিভিন্ন রূপকের ব্যবহারে প্রকাশিত হয় বাংলা ভাগের বেদনা। তাই সিনেমার শুরুতেই এক বৃদ্ধের চরিত্রে ভৃগুর মুখে শুনি—

‘কেন যামু? বুঝা আমারে? এমন কোমল দেশটা ছাইড়া, আমার নদী পদ্মারে ছাইড়া, আমি যামু কেন?

…আমি কপাল পুড়া, আমার বাপ কপাল পুড়া, আমার চৌদ্দ পুরুষ কপাল পুড়া, যে কয়টা জন্ম দিছি সব কয়টা কপাল পুড়া, আমি পদ্মার পারে জন্মাইলাম কেন? আমার মায়েরে আমি আজ পর করলাম!’

দুই নাট্যদলের যৌথ প্রয়াসে মঞ্চায়িত হয় নাটক ‘শকুন্তলা’, যেখানে পিতৃগৃহের চিরচেনা পরিবেশ ছেড়ে, চিরআপন মার্তৃহীন হরিণের মায়া ত্যাগ করে শকুন্তলার স্বামীর আশ্রয়ে যাবার দৃশ্যে দেশভাগের সময় বাংলাদেশের ভিটে মাটি ছেড়ে মানুষের পরবাসী হওয়ার নির্মম বেদনার দিকই ইঙ্গিত করে। তাই নাটকটি মঞ্চায়নের আগে ভৃগু অনসূয়াকে নিজের মধ্যে শকুন্তলাকে ধারণ করার জন্য সাতচল্লিশের দেশভাগের বেদনার সময়ে ফিরে যেতে বলে। কলকাতার রাস্তায় অনসূয়ার শাড়ির আঁচল ধরে যে ভিখিরি বালক টান দেয়, অনসূয়ার কাছে তাকেই মনে হয় শকুন্তলার মার্তৃহীন হরিণ শাবক। পদ্মার পারে নাটকের দলের রিফ্রেশমেন্টে সবাই যখন আনন্দ উদ্যাপনে ব্যস্ত, তখন ভৃগু ও অনসূয়া পদ্মার ওপারে পূর্ববাংলার দিকে তাকিয়ে থাকে গভীর মমতায় এবং বেদনায়। কিছুটা রুক্ষ, কাটখোট্টা, বিকারগ্রস্ত এবং রাগচটা ভৃগুর কোমল হৃদয়খানি যেন তখন উন্মোচিত হয়। ভৃগুর কথায় আমরা জানতে পারি, দেশভাগের বেদনায় তার কোমল হৃদয় নিহত হয়েছে। তাই সে এখন সবার কাছে রুক্ষ। যে কারণে মেঘে ঢাকা তারায় নীতার মাকেও আমরা রুক্ষ স্বভাবে দেখি। পদ্মার পারে নিজের জন্মভূমির দিকে তাকিয়ে স্মৃতিকাতর অনসূয়া ভেঙে পড়ে তার মায়ের স্মৃতিতে। প্রমত্তা পদ্মার পারে দাঁড়িয়ে ছিন্নমূল দুই মানব মানবীর কাছে পূর্ববাংলার দিকে যাওয়া রেল লাইনকে মনে হয় এক বিয়োগ চিহ্ন, যা এক সময় যোগ চিহ্ন হয়ে দুই বাংলার মিলন ঘটিয়েছিল। দেশভাগের এই বেদনায় এবং মিলনের এই আকুতিতে ঋত্বিক তাই রেল লাইনের ট্রাকিং ধরে তার ক্যামেরাকে দ্রুতগতিতে নিয়ে যেতে থাকেন পূর্ববাংলার দিকে, যা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে নেমে আসে অন্ধকারের স্তব্ধতা। ব্যাকগ্রাউন্ডে বাজতে থাকে সেই আর্তনাদ ‘দোহাই আলী’, ‘দোহাই আলী’, যে আর্তনাদ শোনা যায় উত্তাল পদ্মার বুকে ঝড়-ঝঞ্ঝায় পতিত নৌকার মাঝিদের কণ্ঠে। পর্দাজুড়ে নেমে আসে কয়েক সেকেন্ডের অন্ধকার। আবার সিনেমার শেষের দিকে বিষাদগ্রস্ত অনসূয়ার মনের অবস্থা বোঝাতে ব্যাকগ্রাউন্ডে শোনা যায় একই আর্তনাদ। এই মিলনের আকুতি ও বিষাদগ্রস্ত মনের ঝড় বোঝাতে ঋত্বিক ব্যবহার করেন বাংলার চিরচেনা মাঝিদের আর্তনাদ। তাই ঋত্বিকের সিনেমা পশ্চিমা চলচ্চিত্রের প্রভাবমুক্ত থেকে একেবারেই দেশীয় শিল্প হয়ে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রের মর্যাদা লাভ করেছে। ‘কোমল গান্ধারে’র মুখবন্ধে ঋত্বিক যদিও স্নেহ-ভালোবাসা-ঈর্ষা-হিংসা জড়িয়ে থাকা পরিবারহীন এক নাট্য দলের পরিবারের গল্পের কথা বলেছেন, তবু অনসূয়ার দ্বিধান্বিত মন, গণনাট্য দলের দ্বিধাগ্রস্ত নেতৃত্ব এবং দেশভাগের ফলে বিভক্ত বাংলাদেশের মর্মবেদনা একই সুরেই তিনি বাঁধতে চেয়েছেন।

‘কোমল গান্ধারে’র মুখবন্ধে ঋত্বিক যদিও স্নেহ-ভালোবাসা-ঈর্ষা-হিংসা জড়িয়ে থাকা পরিবারহীন এক নাট্য দলের পরিবারের গল্পের কথা বলেছেন, তবু অনসূয়ার দ্বিধান্বিত মন, গণনাট্য দলের দ্বিধাগ্রস্ত নেতৃত্ব এবং দেশভাগের ফলে বিভক্ত বাংলাদেশের মর্মবেদনা একই সুরেই তিনি বাঁধতে চেয়েছেন।

১৯৬২ সালের ঋত্বিক নির্মাণ করেন দেশভাগ ট্রিলজি নিয়ে তার শেষ সিনেমা ‘সুবর্ণরেখা’, যা মুক্তি পায় ১৯৬৫ সালের ১ অক্টোবর। ১৩৯ মিনিট দৈর্ঘ্যের সাদা-কালো এ চলচ্চিত্রে রয়েছে মেলোড্রামা ও ঘটনার সমাপতনের (Coincidence) ছড়াছড়ি। ‘কোমলগান্ধার’ যখন দর্শকের কাছে গল্পহীনতার অভিযোগে অভিযুক্ত, ঋত্বিক তখন তাঁর ‘সুবর্ণরেখা’য় চুটিয়ে গল্প বলে দেশভাগের বেদনার এক মর্মান্তিক রূপ প্রকাশ করলেন। তাই সীতা প্রকাশিত হয় দেশভাগোত্তর জরাজীর্ণ বাংলারই রূপ হয়ে। শরণার্থীদের অধিকার আন্দোলনের নেতা ঈশ্বর যখন তার বোন সীতা ও মা হারানো বালক অভিরামকে নিয়ে উন্নত জীবনের আশায় উদ্বাস্তু কলোনি ছেড়ে চাকরিতে যোগাদান করে, তখন সহযোদ্ধা হরপ্রাসাদের কাছে ঈশ্বর এক পলায়নকারী হিসেবেই গণ্য হয়। ঈশ্বর যখন নিজের সমৃদ্ধ জীবন নির্মাণে ব্যস্ত, হরপ্রসাদ তখন নবজীবন কলোনির জীবনমান উন্নয়নের স্বপ্নে বিভোর। কিন্তু ঈশ্বরের এই ব্যক্তিগত উন্নয়ন কিংবা হরপ্রসাদের সমাজ উন্নয়নের স্বপ্ন কোনোটাই সফল হয় না। সীতা এবং অভিরাম ঈশ্বরকে ছেড়ে কলকাতায় সংসার গড়ে। দারিদ্র্যের কষাঘাতে হরপ্রসাদের স্ত্রী করে আত্মহত্যা। তাই বহু বছর পর ঈশ্বরের আত্মহত্যার প্রস্তুতিকালে, ঘটনার আকস্মিক সমাপতনে হরপ্রসাদের আবির্ভাব ঘটে এবং ঈশ্বরের প্রতি হরপ্রসাদের ব্যঙ্গোক্তি খুবই তাৎপর্য বহন করে। হরপ্রসাদের মুখে শোনা যায়—

সুবর্ণরেখা চলচ্চিত্রের একটি দৃশ্য।

‘রাইত কত হইল? উত্তর মেলে না?’

অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে সর্বস্বান্ত হওয়া হরপ্রসাদ নিজেকে তার প্রেতাত্মা এবং বাজেপোড়া তালগাছের সাথে তুলনা করে ঈশ্বরকে বলে—

‘ওহে পলাতক কাপুরুষ, তুমি না মাইনা নিছিলা! তোমার এই দশা কেন? তুমিও তো দেখি শূন্যে দোদুল্যমান হতে চাও। আমার কথাটি কি জানো ভাইডি, প্রতিবাদ করো আর লেজ গোটাইয়া পালাইয়া যাও, কিছুতেই কিছু যায় আসে না। সব লোপাট! আমরা সব নিরালম্ব, বায়ুভূত।’

হরপ্রসাদের এই সংলাপে বাস্তুহারার ধারণা শুধু ভৌগোলিক স্তরে আটকে না থেকে আরেকটু দার্শনিক স্তরে উপনীত হয়, যা জীবনের মূল হারানো বাস্তুহারাদেরও বোঝায়। হরপ্রসাদের চোখে যা বায়ুভূত কিংবা নিরালম্ব। তাই সিনেমা শুরুর প্রথম দিকে ঈশ্বর যখন অভিরামের মায়ের নিখোঁজ সংবাদ দিতে সংবাদপত্র অফিসে যায়, তখন জনৈক সাংবাদিককেও বলতে শোনা যায়, উদ্বাস্তু? কে উদ্ধাস্তু নয়? আবার ওই সময় টেলিপ্রিন্টারে মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুর খবরের মতো জাতীয় বিপর্যয়ের খবর আসে, যখন অভিরামের মা হারানোর মতো একটা আঞ্চলিক বিপর্যয়ও ঘটে গেছে। এই দুই বিপর্যয়কে এক সাথে মিলিয়ে দিয়ে সিনেমার শেষে আবার মৃত সীতার মুখের বিগক্লোজআপে ঋত্বিক ফিরিয়ে আনেন মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুর খবরের সময় উচ্চারিত সেই শব্দ ‘হে রাম!’ যা চরম সর্বনাশের নিদর্শন হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

‘সুবর্ণরেখা’র শেষ পর্যায়ে যখন সীতা ও অভিরামের জীবনে নেমে আসে চরম বিপর্যয়, তখন আমাদের স্মরণ করতে হয় প্রথম দিকের একটি তাৎপর্যমণ্ডিত দৃশ্যের, যেখানে বালক অভিরাম এবং সীতা একটি বিধ্বস্ত, পরিত্যক্ত এরোড্রামে হেসে-খেলে-দৌড়ে আনন্দ উদ্যাপন করছে, যে দৃশ্যের প্রতি ইঙ্গিত করে ঋত্বিক বলেন, ‘সুবর্ণরেখার ধারে দেখেছি বিস্তৃত পটভূমিজুড়ে পড়ে আছে এরোড্রাম। সেই এরোড্রামের ভগ্নস্তূপের মধ্যে দিশেহারা হয়ে বিস্ময়মুগ্ধ দুটি বালক-বালিকা তাদের বিস্মৃত অতীতকে অন্বেষণ করে ফিরছে। কী নিষ্পাপ প্রাণী দুটি। তারা জানে না, তাদের জীবনে যে সর্বনাশ ঘনিয়ে এসেছে তার ভিত্তিভূমি ওইরকম আরও কতকগুলো ভগ্ন বিমানপোত। চতুর্দিকে ধ্বংস আর ভগ্নস্তূপের মাঝখানে আজ তারা খেলা করছে। তাদের এই অজ্ঞান-সারল্য কী ভয়াবহ।’

সীতা যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বিধ্বস্ত এরোড্রামের মধ্যে দিয়ে মনের আনন্দে হাততালি দিয়ে নেচে গেয়ে বেড়াচ্ছে, তখন আকস্মিকভাবে তার সামনে এসে পড়ে এক কালীমূর্তি, যা দেখে সীতা সাংঘাতিকভাবে ভীত হয়ে পড়ে। পরে দেখা গেল এই টেরিবল মাদারের প্রতিমূর্তি আসলে এক বহুরূপী, যে সীতাকে মোটেই ভয় দেখাতে চায়নি, ‘দিদিমণি সামনে পড়ে গেল তাই’। সীতার এই কালীমূর্তির ‘সামনে পড়ে’ যাওয়াকে ঋত্বিক ব্যাখ্যা করেন পারমাণবিক বোমার মতো এক পরম বিধ্বংসী সংহারশক্তির সামনে আমাদের পড়ে যাওয়াকে। ঋত্বিকের ভাষায়, এই পারমাণবিক বোমা আসলে সেই আর্কেটাইপাল ইমেজের সর্বগ্রাসী এক রূপ, সুদূর অতীত থেকে যে আমাদের তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে প্রতিনিয়ত। আবার সীতার নামটিও নেওয়া হলো রামায়ণ থেকে এবং সীতার মৃত্যুর পর ‘হে রাম’ শব্দটি যেমন সর্বনাশের নিদর্শন হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তেমনি আবার রামায়ণের সীতার রামের কথাও ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে যায়, যে রামের সতীত্ব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে গিয়ে সীতা ধরণিতেই বিলীন হয়ে যান। আমরা এ-ও খেয়াল করি যে, কালীমূর্তি দেখে ভীত হওয়া সীতা যখন এক পথচারীর কোলে আশ্রয় নেয়, সেই পথচারী সীতার নাম জেনে তাকে রামায়ণের সীতার গল্প বলতে বলতেই তাকে পৌঁছে দেন তার গন্তব্যে।

‘সুবর্ণরেখা’য় সবচেয়ে বড়ো যে সমাপতনটি মেলোড্রামা হিসেবে আলোচিত ও সমালোচিত হয়েছিল তা হলো, পতিতালয়ে বোন সীতার গৃহে ভাই ঈশ্বরের আগমন এবং পরিণামে সীতার আত্মহত্যা। এই কয়েক মিনিটের দৃশ্যে ক্যামেরার গতি, শব্দ ও সীতার বিগ ক্লোজআপ আমাদের বোধকে আচ্ছন্ন করে। দেশভাগের করুণ পরিণতির এক ভয়াবহ রূপ ফুটে ওঠে।

‘সুবর্ণরেখা’ চলচ্চিত্রটি তৎকালীন বিদগ্ধ দর্শক এবং সমালোচকেদের কাছে এক নৈরাশ্য কিংবা অবক্ষয়বাদী চলচ্চিত্র হিসেবে অভিযুক্ত হলেও, সিনেমার শেষে ঈশ্বরের সাথে বিনুর নতুন বাড়ির উদ্দেশ্য যাত্রা, সীতা ও বিনুর বিগ ক্লোজআপ, বিস্তীর্ণ পটভূমির ব্যবহার, ধানখেতের দৃশ্যের সাথে বিনুর কণ্ঠে তার সীতা মায়ের শেখানো গান—এইসব আলোচিত অবক্ষয় কিংবা নৈরাশ্যবাদের বিপরীতে আশার আলোই দেখায়। ‘সুবর্ণরেখা’য় সবচেয়ে বড়ো যে সমাপতনটি মেলোড্রামা হিসেবে আলোচিত ও সমালোচিত হয়েছিল তা হলো, পতিতালয়ে বোন সীতার গৃহে ভাই ঈশ্বরের আগমন এবং পরিণামে সীতার আত্মহত্যা। এই কয়েক মিনিটের দৃশ্যে ক্যামেরার গতি, শব্দ ও সীতার বিগ ক্লোজআপ আমাদের বোধকে আচ্ছন্ন করে। দেশভাগের করুণ পরিণতির এক ভয়াবহ রূপ ফুটে ওঠে। ‘মেঘে ঢাকা তারা’র নীতার মৃত্যুর আগে যেমন বেঁচে থাকার আকুতি চড়া সুরে বেজেছিল, ‘সুবর্ণরেখা’য় মৃত সীতার চোখ যেন ততটাই শান্ত গভীর হয়ে মুহূর্তের এক স্তব্ধতা নিয়ে আসে, যে স্তব্ধতার চোখ অনেক কথা বলতে চায়। রাতব্যাপী মদ্যপানের সময় চশমা ভেঙে যাওয়ার পর ঈশ্বরের আচ্ছন্ন দৃষ্টির সাথে ঋত্বিক তুলনা করেন অবিভক্ত বাংলার বাসিন্দাদের; যারা উন্মত্ত নিশিযাপনের পর আচ্ছন্ন দৃষ্টি নিয়ে বেঁচে আছে। পতিতালয়ে বোন সীতার গৃহে ভাই ঈশ্বরের আগমনের দৃশ্যের সমালোচনার জবাবে ঋত্বিক জানান—

‘ভায়ের বোনের ঘরে যাওয়া, গল্পে যেটা প্রতিপাদ্য বিষয় সেটাকে মনে রাখলে বুঝতে হবে যে, ঐ ভাই যেকোনো মেয়ের ঘরেই যেত, সেও কিন্তু ওর বোনই হতো। এখানে খালি সেটা যান্ত্রিক স্তরে টেনে এনে দেখানো হয়েছে। এখানেও বিশেষের মধ্যে সামান্যের ব্যঞ্জনা দেওয়াই অন্বিষ্ট।’

এখানে উল্লেখ্য যে ১৯৫১ সালে নিমাই ঘোষের দেশভাগের চলচ্চিত্র ‘ছিন্নমূল’-এ অভিনেতা হিসেবেও কাজ করেছিলেন ঋত্বিক কুমার ঘটক। যেখানে দেশভাগে ভিটেমাটি ছাড়া মানুষের রেলস্টেশনে মানবেতর জীবনযাপনের এক বেদনাবিধুর চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে।

২.

সিনেমার কবি বলে খ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত দেশভাগের পটভূমিকায় নির্মাণ করেন ‘তাহাদের কথা’। ১৯৯২ সালে নির্মিত এ চলচ্চিত্রে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের একনিষ্ঠ কর্মী, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের মুক্তিযোদ্ধা শিবনাথের স্বপ্নভঙ্গের এক আখ্যান বর্ণিত হয়েছে। স্বাধীন ভারতে শিবনাথ ফিরে বটে, তবে তার জন্মভূমিতে নয়। দীর্ঘ এগারো বছর আন্দামানে বন্দি জীবন কাটিয়ে শিবনাথ যখন তার স্বাধীন দেশে ফিরে, তখন দেশভাগের করুণ পরিণতিতে সে একজন উদ্বাস্তু! এমন স্বাধীনতা তো শিবনাথ চায়নি! স্বাধীন দেশে সবাই যখন যার যার আখের গোছাতে ব্যস্ত, তখন শিবনাথ এই স্রোতে গা না ভাসিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, চিন্তা ও চেতনায় সে বড়ো একা হয়ে যায়! তাই সমাজের চোখে, পরিবারের চোখে সে পাগল। বিষণ্ন মনে তাই তার ছেলেকে বলে, ‘পৃথিবীটা আসলে কমলালেবুর মতো নয়— কলার মতো, যে যেমন পারছে ছিলে খাচ্ছে।’ পথচারী বৃদ্ধ যখন শিবনাথের কাছে স্বাধীনতার মর্ম জানতে চান, তখন শিবনাথ বাতকর্ম করে তার উত্তর দিয়ে দেয়।

১৯৯২ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘তাহাদের কথা’ চলচ্চিত্রের একটি দৃশ্যে

সহশিল্পীর সঙ্গে মিঠুন চক্রবর্তী।

‘তাহাদের কথা’য় ভানুমতীর খেলা দেখানো জাদুকর ও ফেরিওয়ালার মতো কয়েকটি চরিত্র প্রতীক হয়ে উঠে আসে। বুদ্ধদেব বিস্তীর্ণ পটভূমিতে সূর্যাস্তের দৃশ্যে নিয়ে আসেন বারবার, ক্যামেরার ধীরগতির প্যানিং, বনভূমিতে শিবনাথের একাকী পথচলা দিয়ে নিঃসঙ্গতার এক বিমূর্ত ছবি আঁকেন। শিবনাথের ছুড়ে ফেলা আয়না ভেঙে কাচের টুকরো যখন সবুজ বনভূমিতে ছড়িয়ে পড়ে তখন সম্পাদনার শৈলীতে সৃষ্ট হয় অপূর্ব এক জাদুবাস্তবতার। এই কাচের টুকরো যেন বিদ্ধ হচ্ছে শিবনাথের কোমল হৃদয়ে। আবার ফেরিওয়ালার আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখে শিবনাথ থমকে দাঁড়ায়। এটাই যেন সে সমাজের আয়না, যে আয়নায় শিবনাথ তার প্রতিবিম্ব দেখতে চায় কিন্তু সেই ফেরিওয়ালা শিবনাথের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়ায়। আবার ভানুমতীর জাদুকর যখন তার ছলনার জাদুতে সবাইকে ভেড়া বানিয়ে দেয়, সবাইকে তার কথামতো চলতে বাধ্য করে তখন এই জাদুকরকে চিনতে খুব কষ্ট হয় না। এই জাদুকর তো সেই সদ্য স্বাধীন দেশের সুবিধাভোগী, লুটেরা পুঁজিপতি সমাজের প্রতিনিধি, যারা ঘুমের গান শুনিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে চায়। বিভিন্ন মায়াজালে সমাজের বাস্তবতাকে আড়াল করতে চায়। তাই এই জাদুকর যখন শিবনাথকে পাতা খাইয়ে, তার থুতু খাওয়াতে চায় তখন শিবনাথ প্রতিবাদী হয়ে ওঠে । শিবনাথ হত্যা করে ভানুমতীর এই জাদুকরকে, লুটেরা ও পুঁজিপতি সামাজের প্রতিনিধিকে। শিবনাথের পায়ে যেখানে তার স্ত্রী-কন্যা শিকল পরাতে ব্যর্থ হয়, যা ঔপনিবেশিক শেকলেরও প্রতীকও বটে, সেখানে স্বাধীন দেশের প্রশাসনিক শিকলে আবার বন্দি হয় শিবনাথ। ছবির শুরুতে ট্রেনে করে বন্দিজীবন কাটিয়ে শিবনাথ একদিন ফিরে এসেছিল তার স্বাধীন দেশে, কুয়াশার ভেতর আরেক ট্রেনে করে শুরু হয় শিবনাথের বন্দিত্বের নতুন জীবন। শিবনাথের পেছনে দাঁড়িয়ে থেকে দেখে কুয়াশার ট্রেনে তার পিতার প্রস্থান। হয়তো শিবনাথের ছেলের চোখেই শিবনাথের স্বপ্ন প্রবাহিত হয়ে নির্মিত হবে শিবনাথের স্বপ্নের স্বাধীন দেশ।

কুয়াশার ভেতর আরেক ট্রেনে করে শুরু হয় শিবনাথের বন্দিত্বের নতুন জীবন। শিবনাথের পেছনে দাঁড়িয়ে থেকে দেখে কুয়াশার ট্রেনে তার পিতার প্রস্থান। হয়তো শিবনাথের ছেলের চোখেই শিবনাথের স্বপ্ন প্রবাহিত হয়ে নির্মিত হবে শিবনাথের স্বপ্নের স্বাধীন দেশ।

২০১৫ সালে পরিচালক গৌতম ঘোষ দেশভাগের প্রেক্ষাপটে নির্মাণ করেন ‘শঙ্খচিল’ যা দেখতে গিয়ে বারবার কাঁটাতারের ওপর ঝুলন্ত ও মৃত বাংলাদেশের মেয়ে ফেলানীর কথা মনে পড়ে, যে জীবিকার তাগিদে ভারতে অনুপ্রবেশ করে ফেরার পথে বিএসএফ-এর গুলিতে নির্মমভাবে নিহত হয়। যদিও ‘শঙ্খচিলে’ কোথাও সেই ফেলানীর কথা নেই, সেখানে আছে বাংলাদেশের সীমান্তঘেঁষা নদীপারের মেয়ে রূপসার কথা, যে রূপসা চিকিৎসার জন্য তার মা-বাবার সাথে ভারতে অনুপ্রবেশ করে কিন্তু তার আর নিজের দেশে ফেরা হয় না। মৃত রূপসা যেন জীবনানন্দের সেই শঙ্খচিল হয়েই ফিরে। ফেলানীর লাশ যেখানে নির্মমভাবে কাঁটাতারে ঝুলেছিল, সেখানে রূপসার মৃতদেহের কফিনের ওপর ফুল দিয়ে তা হস্তান্তর করা হয় বিজিবির কাছে। ‘শঙ্খচিলে’ ফেলানীর কথা সরাসরি নেই, কিন্তু বিভিন্ন রূপকে এই সীমান্ত হত্যার বিরুদ্ধেই কথা বলতে চেয়েছেন গৌতম ঘোষ। তাই বিএসএফ-এর সেই তরুণ অফিসারের সাথে কিশোরী রূপসার বন্ধুত্ব হয়ে যায়। কাঁটাতারের ওপর দিয়ে উড়ে আসে বন্ধুত্বের বর্ণিল বেলুন।

‘শঙ্খচিলের’ শুরুতেই সীমান্তরক্ষীদের গুলিতে নিহত কাঁটাতারের ওপর ঝুলে থাকা ছেলেটির মৃতদেহের আঙুল এবং কাঁটাতার চুইয়ে চুইয়ে পড়ে জল, যেন আগের রাতের জমে থাকা শিশির কিংবা বৃষ্টির জল সীমান্তের কান্না হয়ে চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে। সীমান্তের ওপর গুলিতে নিহত সেই ছেলেটির দেহ থেকে রক্ত চুইয়ে পড়া প্রাসঙ্গিক ছিল; কিন্তু গৌতম ঘোষ রক্তের বদলে জল নিয়ে এলেন, যা কাঁটাতারে বিদীর্ণ সীমান্তেরই কান্না। সীমান্তহত্যা, চোরাচালান কিংবা অনুপ্রবেশজনিত বিভিন্ন সমস্যার দিকে আলোকপাত করে গৌতম ঘোষ বারবার ফিরে যেতে চেয়েছেন সীমান্ত সৃষ্টির বেদনা বিধুর ইতিহাসের পাতায়। তাই সীমান্তহত্যা নিয়ে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে র্যাডক্লিফের প্রতি ভারতীয় সেই অফিসারের ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা যায়। সীমান্তরক্ষীদের সাথে জনৈক সাংবাদিকের সীমান্ত পরিদর্শনের সময় সীমান্তভাগের হাস্যকর কিছু নমুনা উপস্থাপন করা হয়। যেমন মানচিত্রের ওপর র্যাডক্লিফের পেনসিলের হাস্যকর টানে একটি ঘরের বসার ঘর ও শোয়ার ঘর পড়ল ভারতে আবার রান্নাঘর বাংলাদেশে, হেলানো তালগাছের গোড়াটা বাংলাদেশের কিন্তু তাল গিয়ে পড়ে ভারতে! বাদলের বাবার কাছে লেখা তার বন্ধু আব্দুল গনির চিঠিতেও উঠে আসে দেশভাগের মনোবেদনার এক করুণ রূপ। হুগলি প্রদেশের বাদলের বাবার কাছে তার বাংলাদেশের বন্ধু আব্দুল গনি লিখেছেন— ‘…দাঙ্গা ক্রমাগতই ভয়াল রূপ ধারণ করিতেছে। হিন্দু পরিবারেরা এ পোড়ার দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে ইন্ডিয়ায়। কল্য বিজয় কৃষ্ণ সরকার এ দেশ ছাড়িয়া রওয়ানা দিয়েছেন ইন্ডিয়ার দিকে। ইহাদিগকে বড়ো কষ্টে কদিন আমাদের বাড়িতে লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম। দুষ্কৃতকারীরা খোঁজ না পাইয়া উহাদের বাড়ি দখল করিয়া লইয়াছে। গোস্বামীদের পবিত্র তুলসীতলায় প্রস্রাব করিয়া, মঞ্চ ভাঙিয়া নৃত্য করিয়াছে। একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান হিসাবে পরধর্মের এ রূপ লাঞ্চনা দেখিয়া যত না ভীত হইয়াছি তাহার চতুর্গুণ অবাক হইয়াছি এবং বুঝিয়াছি দুষ্কৃতকারীদের কোনো ধর্ম নাই। উহারা হিংসা নামক ধর্মের পূজারি। মাঝে মাঝে ভাবি এই ধ্বংসের কী কোনো শেষ নাই! আমি ঠিক জানি না তোমাদের হুগলি প্রদেশে রাঢ় বঙ্গে কী হইতেছে। তবে যাহাই হোক স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি, সমগ্র বাঙালি জাতি দুই নির্দিষ্ট ভাগে ভাগ হইয়া গেল, বাঙালি বলিতে আর কেউ রইল না! রহিল হিন্দু এবং রহিল মুসলমান! আমি এখন আশঙ্কা করিতেছি বিজয় কৃষ্ণের মতো তোমাদিগের ঘরও হিন্দুরা প্রতিশোধ স্পৃহায় জ্বালাইয়া না দেয়!

‘শঙ্খচিল’ চলচ্চিত্রে বাদলের ব্ল্যাকবোর্ডে আঁকা পাখি যেন জীবন্ত হয়ে জল ছুঁয়ে উড়ে যায় সীমান্তের আকাশে, যা তাদের সীমান্তহীন স্বাধীনতার কথাই মনে করিয়ে দেয়। আকাশের মেঘদল, পাখি কত সহজেই সীমানা অতিক্রম করে। ততটুকুই তাদের দেশ, যতটুক তারা উড়তে পারে। দেশভাগ, বাংলাভাগ তাদের ভাগ করতে পারেনি। মরাগাছের সবুজ পাতা যেন অসুস্থ রূপসার শ্বাসকষ্ট থেকে সুস্থ সজীব হয়ে ওঠার আশা জাগায়। রূপসা ওই আকাশের পাখিদের সাথেই যেন উড়তে চায়, নদীর মতোই প্রবাহিত হতে চায়। প্রকৃতির সাথে মিশে গিয়ে সে যেন এক ধরিত্রি কন্যা। আতশী কাচের ভেতর দিয়ে সে প্রকৃতিকে অনুভব করে গভীরভাবে। গরুর চোখের ভেতর সে দেখে আরও কত চোখ, কত আকাশ, কত বাতাস। রূপসার ভাবনার আকাশেরও কোনো সীমানা নেই। কলকাতার নগরের পাতাহীন নিঃসঙ্গ এক বৃক্ষের উপর একটি খড়ের বাসাকে কেন্দ্র করে পাখিদের ওড়াউড়ি যখন তাদের অস্তিত্ব সংকটের আহাজারি প্রকাশ করে, তখন বাদল যেন তার সাথে নিজের অস্তিত্বসংকটকেই মিলিয়ে নেয়। পাইপের বৃত্তাকার মুখের ভেতর দিয়ে প্রকাশিত বাদলের রূপ যেন সেই সংকটেরই প্রতীক, যে বৃত্তে ঘুরপাক খাচ্ছে বাদলের আত্মপরিচয়। রূপসার মৃত্যুর পর হিন্দু পরিচয়ধারী মুনতাসীর চৌধুরী বাদল তার অস্তিত্বের মূলকে আরও শক্তভাবে অনুভব করে। তার কাছে বাদল চৌধুরী কিংবা মুনতাসীর চৌধুরীর বাদলের নামের চেয়ে বাঙালি পরিচয়ই বড়ো হয়ে ওঠে। তাই নিজেকে একজন অনুপ্রবেশকারী হিসেবে পরিচয় দিতে সে কুণ্ঠা বোধ করে না। বাদল ফিরে যেতে চায় তার অস্তিত্বের মূলে, যেভাবে রূপসা ফিরে আসে শঙ্খচিল হয়ে ইছামতীর তীরে, গভীর বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে সীমান্তের কাঁটাতারের দিকে। জীবনানন্দ দাসের সেই কবিতার ব্যবহার তখন ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে যায়—

আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে— এই বাংলায়

হয়তো মানুষ নয়— হয়তো বা শঙ্খচিল শালিকের বেশে।

দেশভাগ ও স্বাধীনতার প্রেক্ষাপটে নারীদের জীবন সংগ্রামের এক অনবদ্য কাহিনি নিয়ে হাজির হন পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায় তার ‘রাজকাহিনী’ চলচ্চিত্রের মাধ্যমে। সিনেমার শুরুতেই প্রাককথন হিসেবে সাদত হাসান মান্টোর গল্প ‘খোল দো’র এক স্বল্পদৈর্ঘ্যর চিত্রায়ণে দেশভাগের বেদনার এক মর্মস্পর্শী রূপ চিত্রিত হয়, যা নিঃসন্দেহে সিনেমার ভেতর আরেক পরিপূর্ণ সিনেমা হয়ে ওঠে। আমরা ফিরে যাই মান্টোর সেই গল্পে, যেখানে দেশভাগের করুণ পরিণতিতে জন্মস্থান ত্যাগে বাধ্য সিরাজউদ্দিন তার মেয়েকে হারিয়ে প্রায় পাগলপারা। রিফিউজি ক্যাম্পে সেই পিতা যখন তার তার মেয়ের দেখা পান, তখন গণধর্ষণের স্বীকার মেয়েটি ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে অচেতন হয়ে পড়ে আছে। হারানো মেয়েকে ফিরে পেয়ে বাবা তার মেয়েকে কেঁদে কেঁদে ডেকে চলেন অবিরত, তবু মেয়ে চোখ খুলে না। কর্তব্যরত ডাক্তার চিৎকার করে বন্ধ সব জানালা খুলে দিতে বললে, মেয়েটির কানে তখন পৌঁছে শুধু ‘খুলে দাও’ শব্দ দুটো। মেয়েটি তখন তার দুর্বল হাতে পাজামার দড়ি খুলে নগ্ন ঊরুদ্বয় নিয়ে অপেক্ষা করে আবার ধর্ষিত হবার জন্য। মেয়েটি এতবার ধর্ষিত হয়েছে যে তার কাছে মনে হয়েছে এটাই তার একমাত্র নিয়তি। কী নির্মম, নিষ্ঠুর সত্য!

মান্টোর এই গল্প বলে সৃজিত আমাদের নিয়ে যান বেগমজানের বাড়িতে, যে বাড়িতে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে নবাবেরও নিয়মিত যাতায়াত। সমাজের ভাগ্যবিড়ম্বিত কয়েকজন নারী বাঁচার শেষ অবলম্বন হিসেবে নিজেদের দেহকেই সম্বল করে, নতুন করে বাঁচার স্বপ্নে এখানে আশ্রয় নিয়েছে। তাদের কাছে এই বাড়িই তাদের দেশ। তারা জানে না স্বাধীনতা নিয়ে কংগ্রেস ও মুসলীম লীগের মধ্যে কী আলোচনা হচ্ছে। তারা জানে না স্বাধীনতার চেয়েও বড়ো হয়ে উঠেছে দেশের বাটোয়ারা ও মালিকানা। স্বাধীনতার প্রশ্নে দেশভাগ হচ্ছে ধর্মের ভিত্তিতে। দ্বিজাতিতত্ত্ব তাদের বোঝার কথা নয়। তাদের কাছে আসে সব ধর্মের, সব শ্রেণির মানুষ। তারা কীভাবে জানবে মানচিত্র বরাবর র্যাডক্লিফ সাহেবের আঁকা লাইনটি চলে গেছে তাদের এই বাড়ির মাঝখান দিয়ে অর্থাৎ বাড়ির অর্ধেক পাকিস্তানের আর অর্ধেক ভারতের। তাই বাড়ির এই মাঝখান দিয়ে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়াটা তাদের কাছে হাস্যকর বিষয় ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই তাদের বাড়ি যেটা তাদের কাছে দেশ, সেই দেশকে তারা ভাগ করতে দেবে না। এত বড়ো ভারতবর্ষ যেখানে সহজে ভাগ হয়ে গেল, সেখানে বারবণিতাদের এক বাড়ি ভাগ করতে গিয়ে সদ্য ভাগ হওয়া উভয় দেশের প্রতিনিধিদের কিছুটা হলেও নাকানিচুবানি খেতে হলো। তাই এই বাড়ি ভাগ করতে গিয়ে আবার ফিরে এলো সেই ষড়যন্ত্র, সেই ধর্মীয় উস্কানি।

বেগমজানের বাড়ি ভাগ করার প্রেক্ষাপটে দেশভাগের বেদনা বিধৃত হয়েছে সকরুণভাবে। দেশভাগ নিয়ে স্বাধীনতা প্রাপ্তির বিষয়টি রাজনৈতিকভাবে সমাধান হলেও, বেগমজানের বাড়িভাগের এত সহজ সমাধান হয় না, কারণ বেগমজানেরা হয়তো রাজনীতি বুঝে না তাই। তাদের আবেগ, তাদের দেশপ্রেম দিয়ে সদ্যোজাত দুই দেশের প্রতিনিধির সাথে লড়াই চালিয়ে অবশেষে আগুনে পোড়া বাড়িতে তারা নিজেরাই পুড়ে, তবু তারা বাড়ি ছাড়ে না, দেশ ছাড়ে না।

২০১৮ সালে কৌশক গাঙ্গুলী নির্মিত ‘বিসর্জন’ ও তার সিক্যুয়েল ‘বিজয়া’য় উঠে আসে দেশভাগের প্রেক্ষাপট, যেখানে দুই বাংলার চলমান কিছু ইস্যু, সম্পর্ক ও সমস্যার দিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাই কেন্দ্রীয় নারী চরিত্রের নাম হয় পদ্মা, দেশত্যাগী মানুষের বুকে বইছে যে দুঃখের নদী। যে নদীর জল এখনো দুই বাংলার এক অমীমাংসিত ইস্যু। পদ্মার ঘরে আশ্রিত ভারতীয় চোরাকারবারি নাসের আলী যখন বিধবা পদ্মাকে নতুন জীবন শুরু করতে বলে তখন পদ্মার সংলাপটি বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। পদ্মাকে তখন বলতে শোনা যায়—

‘পদ্মায় চরা পড়ছে, সুবাস দা (পরিচয় লুকিয়ে রাখার জন্য পদ্মার দেওয়া নাসের আলীর নাম), জল কই? ঐ যে রেডিওতে শুনি না, জল ছাড়তেছে না পদ্মায় চরা তো পড়বই! ঐসব চুক্তির দোষ —দোষ আমার না।’

কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় পরিচালিত ‘বিসর্জন’ চলচ্চিত্রের একটি দৃশ্যে জয় আহসান ও আবির চট্টপাধ্যায়।

আবার পদ্মার ছেলে যখন ইছামতী নদীটা কার জানতে চায়, তখন দেশভাগ কিংবা বাংলাভাগের এক বেদনাই ছড়িয়ে পড়ে পদ্মার বুকে, যে বেদনায় প্রলেপ দিতেই ওপার বাংলার নাসের আলীকে পদ্মার ঘরে নিয়ে এসে এক সাংস্কৃতিক কিংবা রাজনৈতিক বন্ধনের কথাই বলতে চান কৌশিক। নাসের আলীকে পদ্মা তোলে এনেছিল ইছামতীর তীর থেকে, বিজয়ার দিনে যে ইছামতীর বুকে দুই বাংলার মানুষ মিলে যায় প্রতিমার বিসর্জনের মাধ্যমে। সে সুযোগে কিছু মানুষ গোপনে জড়িয়ে পড়ে পণ্য চোরাকারবারে। তেমনি এক মানুষ নাসের আলী, যাকে বাংলাদেশের মেয়ে পদ্মা সেবা যত্ন দিয়ে সুস্থ করে তোলে গভীর ভালোবাসায়। পদ্মা ও নাসের আলীর সম্পর্ক শেষ পর্যন্ত গভীর এক পরিণতির দিকে এগোয়। ওদিকে বাংলাদেশের মীন ব্যবসায়ী গনেশ মণ্ডলও পদ্মাকে চায়। পদ্মার প্রতি জন্ম নেয় নাসের ও গনেশ উভয়েরই এক অধিকার। নাসের ও গনেশের বুক দিয়ে পদ্মা যেন বয়ে যায় এক অভিন্ন নদীর মতোই। বিসর্জন অবিভক্ত বাংলার এক প্রেমের গল্পই বলে, মৈত্রীর কথা বলে। ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিভাজনের ঊর্ধ্বে বড়ো হয়ে উঠে ভালোবাসার বন্ধন, সাংস্কৃতিক বন্ধন। তাই রেডিওতে নানা হানাহিনির খবর যেন চাপা পড়ে যায় বিজয়ার উৎসবে, লক্ষ্মীপূজার আতশবাজিতে। লক্ষ্মীপূজার প্রণামির টাকাতে বঙ্গবন্ধুর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ধরা দেয়। ওপার বাংলার একজন নাসের আলী বাংলাদেশে এসে পদ্মার সুবাসদা’র ভেতর প্রবেশ করে। নাসের আলী ও সুবাসের মধ্যে কোনো পার্থক্য খুঁজে পায় না পদ্মা। বিধবা পদ্মা নাসের আলীর মাঝে যেন ফিরে পায় তার হারানো স্বামীকে। কালিকা প্রসাদের সংগীত আয়োজনে বাংলার লোকগানের ব্যবহারে বিসর্জন সিনেমা হয়ে ওঠে একান্তই বাঙালির সিনেমা।

ওদিকে বাংলাদেশের মীন ব্যবসায়ী গনেশ মণ্ডলও পদ্মাকে চায়। পদ্মার প্রতি জন্ম নেয় নাসের ও গনেশ উভয়েরই এক অধিকার। নাসের ও গনেশের বুক দিয়ে পদ্মা যেন বয়ে যায় এক অভিন্ন নদীর মতোই। বিসর্জন অবিভক্ত বাংলার এক প্রেমের গল্পই বলে, মৈত্রীর কথা বলে।

ঋতুপর্ণের ‘সব চরিত্র কাল্পনিক’ সিনেমাতেও প্রসঙ্গক্রমে উঠে আসে দেশভাগের প্রেক্ষাপট। ইন্দ্রনীলের বাড়ির পুরোনো গৃহপরিচারিকা ‘নন্দর মা’ দেশভাগের সময় নিজের দেশ ছেড়ে চলে এসেছিলেন, যার আসল নাম প্রিয়বালা। ইন্দ্রনীলের শোকসভায় কবি জয় গোস্বামী তার নিজ কণ্ঠেই পাঠ করেন তার ‘নন্দর মা’ কবিতাটি, সিনেমায় যার রচয়িতা ইন্দ্রনীল। জয় গোস্বামীর কবিতাপাঠে বিধৃত হয় দেশভাগে বাংলাদেশের একজন প্রিয়বালার ‘নন্দর মা’ হয়ে ওঠার কাহিনি। মা-বাবার দেওয়া নাম, পাঠশালার রাখা নাম সবই হারিয়ে যায় এপার বাংলা ছেড়ে ওপার বাংলা যাওয়ার পথে পথে, মাঠে, নদীতে। সীমান্তর কাঁটাতারে যেন ছিন্নভিন্ন হলো প্রিয়বালার আত্মপরিচয়। কবিতা পাঠের সাথে পর্দায় ভেসে আসে দেশ ছাড়া মানুষের অবিরাম পথচলা।

‘…আমরা সবাই কাঁটাতার পেরোলাম

আমরা সবাই, ঘার নিচু, মাথা নিচু

খাতা পেরোলাম, ইমিগ্রেশন খাতা

লঞ্চ পেরোলাম, তারপর ট্রেন পথ

কোন এক দেশে আমরা যাচ্ছিলাম

যত গেছি তত ছিঁড়ে ছিঁড়ে গেছে পথ

কোথায় সে দেশ? অতীতে? ভবিষ্যতে?

সে কোন বয়স আমরা ছেড়ে এলাম

দুলালী, দুলালী —প্রিয়বালা, প্রিয়বালা

রাস্তায় পড়ে হারিয়ে গিয়েছে নাম।

খানিকটা নাম ধানক্ষেতে পড়ে গেছে

খানিকটা গেছে নদীজলে, আঘাটায়

খানিকটা নাম নিয়ে নিল পাঠশালা

খানিকটা গেল রাস্তার দাঙ্গায়…’

৩.

দেশভাগের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে নির্মিত চলচ্চিত্র দেশভাগের ৭৫ বছর পরও তার লাভ লোকসানের হিসাব নিকাশ এখনো চলমান থাকলেও এটা নিশ্চিত যে এতে শ্রেণি সমস্যার কোনো সমাধান হয়নি। লাভ যদি হয়ে থাকে তবে তা সুবিধাভোগী বিত্তবানদের ঘরেই গেছে। দিনমজুর, খেটে খাওয়া শ্রমিকদের ভাগ্যে কেবল বঞ্চনাই জুটেছে। দেশভাগের ওপর নির্মিত বাংলাদেশের চলচ্চিত্রগুলোতে এই বিষয়টি গুরুত্বসহকারে উঠে এসেছে।

১৯৭৫ সালে নির্মিত ‘পালঙ্ক’ চলচ্চিত্রে দেশভাগের প্রেক্ষাপটের সাথে শ্রেণিবৈষম্যের চিত্র উঠে আসে বিভিন্ন সংলাপ ও রূপকের মাধ্যমে। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোটোগল্প অবলম্বনে রাজেন তরফদারের পরিচালনায় ভারত ও বাংলাদেশের যৌথ প্রয়াসে নির্মিত হয় পালঙ্ক, যাতে ধলাকর্তা চরিত্রে উৎপল দত্ত ও মকবুল চরিত্রে আনোয়ার হোসেনের অভিনয় অনবদ্যভাবে অবিস্মরণীয়। আবহমান বাংলার নদীকেন্দ্রিক জীবনের এক মোহনীয় রূপের সাথে ঝরঝরে ও প্রচণ্ড শক্তিশালী সংলাপের ভেতর দিয়ে উঠে এসেছে দেশভাগ, জিন্নাহর দ্বিজাতিতত্ত্ব, উদ্বাস্তু জীবন ও শ্রেণিবৈষম্যের কথা। ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর রাজমোহন রায়ের (ধলা কর্তা) পুত্র তার স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে কলকাতায় চলে গেলেও রাজমোহন রায় তার জন্মভূমিতেই থেকে যান। চার পুরুষের ভিটে মাটি ছেড়ে যেতে তার মন চায় না। নদী পারের বিশুদ্ধ বাতাসে বনেদি বাড়িতে বেড়ে ওঠা রাজমোহন রায়ের কলকাতার ঘুপচি ঘরে থাকতে মন চায় না। তাই একাকিত্বের কষ্ট মেনে নিয়েও তিনি থেকে যান তার পিতৃপুরুষের ভিটেতে। এ ব্যাপারে ধলাকর্তার একটি দীর্ঘ সংলাপ খুব তাৎপর্য বহন করে। কোর্ট থেকে নদীপথে নৌকায় ফেরার সময় রাজমোহন বলেন—

১৯৭৫ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘পালঙ্ক’ চলচ্চিত্রটির পরিচালক রাজেন তরফদার।

‘দেশ ফালাইয়া, চাইর পুরুষের ভিটে মাটি ফালাইয়া, আমি বিদেশ যাব কই? না না আমি যাব না,ও তুমি যত বুঝ-ই দেও। বিষয় আশয়, বাপ-দাদা যা সইপ্যা গেছেন, তা বিলাইয়া বুলাইয়া, এ বুড়া বয়সে এক ঘরে খাওয়া, শোয়া, হাগা-মুতা – সে আমি পারব না। যে আচারের সঙ্গে আমার কোনো মিল নেই, চিনি না-জানি না-সে আমার দেশ হইতে পারে না। থাকতে না পাইরা গেছিলাম গত বছর। দেইখা আইছি। আহা! কী সুখেই আছে সব! দেইখা আসছি! চিপা চিপা গলি, দুই পাশে খালি উঁচু উঁচু দালান। দুইতলা, তিনতলা, চাইরতলা। আকাশের মুখ দেখার উপায় নেই। যেদিকে চাও খালি ইটের দালান, তার মধ্যে দু খান কবুতরের খোপ। বুঝলা, দিনের বেলায় সেখানে বিজলি বাতি জালাইয়া রাখতে হয়, আর ঘড়ি দেইখা কইতে হয় আকাশে সূর্য আছে কি না! পাশাপাশি ঘরে বাস। কেউ কাউরে চিনে না। এক ঘরে যখন অসুখ বিসুখ, অন্য ঘরে তখন কলের গান বাজে। দেইখা শুইনা তো আমার দম বন্ধ হবার জোগাড়!’

এই প্রসঙ্গে রাজমোহনের বয়ানে তার পুত্রবধূর সংলাপে উঠে এসেছে উদ্বাস্তুদের জীবনের আরেক চিত্র।

‘দেখে আসুন গিয়া রিফিউজিদের অবস্থা। কী কষ্টেই না বাস করছে সব! মানুষ আর মানুষ নেই! মনও নেই, হুঁশও নেই। যেন হাত-পাওয়ালা কতগুলো জন্তু ছোটো একটা জায়গার মধ্যে কিলবিল করছে। সে তুলনায় তো আমরা অনেক সুখে আছি বাবা।’

রাজমোহন ও মকবুলের মধ্যে কথোপকথনের মাঝেও দেশভাগের প্রেক্ষাপট উঠে আসে। রাজমোহনের বাড়িতেই মকবুলের পুর্বপুরুষেরা কাজ করেছে, তারই ধারাবাহিকতায় মকবুলও তার ‘ধলা কর্তার’ ফুট ফরমায়েশ খাটে। রাজমোহনের বনেদি পরিবারের সাথে মকবুলদের ভাগ্য জড়িয়ে ছিল, যেখানে ছিল কিছু শোষণের ইতিহাসও। তাই ধলাকর্তার উদ্দেশ করে মকবুলকে বলতে শোনা যায়,

‘এক বেলা পেটে খাইয়া, ভরদিন খাটছি।’

মকবুলের এই কথা শুনে রাজমোহন তখন ফোড়ন কেটে বলেন, অখন তোমরা রাজা হইয়া গেছ যার প্রত্যুত্তরে মকবুল জানায়—

‘তা হই নাই। কিন্তু রাজত্ব পাইছি, পাকিস্তান তো হইছে!’

কিন্তু মকবুলের এই স্বাধীনতার আনন্দ বেশিদিন স্থায়ী হয় না। দেশভাগের সুফল পাকিস্তানের সুবিধাবাদী এলিট শ্রেণিদের পক্ষে গেলেও মকবুলদের মতো শ্রমিকদের ভাগ্যোন্নয়ন ঘটেনি, তাই একসময় মকবুলের কণ্ঠেই শোনা যায়—

‘গরিবের কোনো পাকিস্তান নেই, হিন্দুস্থান নেই, গরিবের আছে শুধু গোরস্থান।’

রাজমোহন যিনি ধলাকর্তা হিসাবে পরিচিত, তার সাথে দিনমজুর মকবুলের এক অম্লমধুর সম্পর্ক। কথায় কথায় মকবুলকে রাজমোহন অপমান করলেও, মকবুলের প্রতি তার এক টানও রয়েছে। মকবুলের পুর্বপুরুষেরা রাজমোহনের বাড়িতেই কাজ করে অন্ন সংস্থান করেছেন, যেখানে ছড়িয়ে আছে শোষণের ইতিহাসও। তাই, মকবুলও সময় সুযোগ মতো রাজমোহনকে কথা শোনানোর সুযোগ ছাড়তে চায় না। মকবুলের সাথে রাজমোহনের সম্পর্কের চরম অবনতি ঘটে তার বাড়ির পুরোনো পালঙ্ক বিক্রি করা নিয়ে। ছেলের বিয়েতে যৌতুক হিসাবে পাওয়া এই পালঙ্ক তিনি তার পুত্রবধূর ওপর রাগ করে সরিয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নিলে, মকবুল তা মাত্র পঞ্চাশ টাকায় কিনে নেয়। দেশভাগে রাজার পালঙ্ক দিনমজুর মকবুলের ভাঙা ঘরে যায়। তাই রাজমোহন যখন বুঝতে পারেন এই পালঙ্ক তার আভিজাত্যের প্রতীক, তখন স্মৃতি জড়ানো এই পালঙ্ক তিনি মকবুলের কাছে ফেরত চান। কিন্তু মকবুল এই পালঙ্ক ফিরিয়ে দিতে রাজি নয়। সেই স্বপ্নের পালঙ্কে সে প্রতিদিন ভালোবাসার বাসর সাজায়। রাজমোহন নানা ছুতোয় মকবুলের বাড়ি যান, লুকিয়ে তার পালঙ্কখানি দেখে চলে আসেন। বৃষ্টি এলে মকবুলের শত ছিদ্র ঘরের চালের কথা মনে করে উদ্বিগ্ন হন, বৃষ্টির জলে তার সাধের পালঙ্ক না জানি নষ্ট হয়ে যায়! এ দিকে মকবুল কোনোভাবেই পালঙ্ক হাত ছাড়া করতে চায় না। গ্রামের প্রভাবশালী অন্যান্যরা মকবুলের কাছ থেকে তা বেশি দামে কিনে নিয়ে তার মালিকানা পেতে চায় কিন্তু মকবুলের এক কথা, পালঙ্ক সে কাউকেই দেবে না। রাজমোহন গ্রামের প্রভাবশালী হিন্দু-মুসলমানদের নিয়ে সালিশ বসান, তবু মকবুল তার সিদ্ধান্তে অনড়। পালঙ্কের প্রশ্নে গ্রামের প্রভাবশালী সবাই এক হয়ে যায়। তখন মকবুল তাদের কাছে সামান্য এক দিনমজুর, তাই তার ভাঙাঘরে রাজার পালঙ্ক কারো সহ্য হয় না। পালঙ্কের মালিকানা পেতে মকবুলের বিরুদ্ধে শুরু হয় নানা ষড়যন্ত্র ও অসহযোগিতা। দিনমজুর মকবুলের কাজ কমে যায়, তার গরুর দুধও কেউ কেনে না। তার সর্বস্ব খুইয়েও সে তার পালঙ্ক আগলে রাখে।

দিনমজুর মকবুলের ভাঙা ঘরে যায়। তাই রাজমোহন যখন বুঝতে পারেন এই পালঙ্ক তার আভিজাত্যের প্রতীক, তখন স্মৃতি জড়ানো এই পালঙ্ক তিনি মকবুলের কাছে ফেরত চান। কিন্তু মকবুল এই পালঙ্ক ফিরিয়ে দিতে রাজি নয়। সেই স্বপ্নের পালঙ্কে সে প্রতিদিন ভালোবাসার বাসর সাজায়। রাজমোহন নানা ছুতোয় মকবুলের বাড়ি যান, লুকিয়ে তার পালঙ্কখানি দেখে চলে আসেন।

পালঙ্ক সিনেমার কাহিনি ১৯৫১ সালের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে নির্মিত, যখন মাত্র চার বছর আগে দেশভাগ হয়েছে। মকবুলের পালঙ্কের মালিকানা নিজেদের করার জন্য গ্রামের নেতাদের বৈঠক, দেশের মালিকানা নিয়ে কংগ্রেস ও মুসলীম লীগের ঘন ঘন বৈঠকের কথাই মনে করিয়ে দেয়। এ ব্যাপারে ধলাকর্তার একটি সংলাপ বিশেষ তাৎপর্য বহন করে—

‘শালার পাজি কাজী হালায় শেষ পর্যন্ত মুরালী মণ্ডলকে টাউট লাগাইছে বুঝলি, এই বেলায় জিন্নাহর দুই জাতি কেমন এক হইয়া যায়।’

দেশভাগে জনমানুষের অনুভূতি যেখানে উপেক্ষিত হয়ে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তই কার্যকর হয়েছিল, সেখানে রাজেন তরফদারের পালঙ্ক শেষ হয় মানবতার ও মিলনের জয়গান গেয়ে। তাই শত অভাবে, রোগে-শোকে, ক্ষুধা সহ্য করে মকবুল তার ধলাকর্তার পালঙ্ক হাতছাড়া করে না। বৃষ্টির জল থেকে পালঙ্ক রক্ষা করবে বলে আয়ের উৎস গাভি বিক্রি করে ঘরের টিনের চাল ঠিক করে। পালঙ্ক হারানোর আতঙ্কে ঝড় বৃষ্টির রাতে রাজমোহন মকবুলের বাড়ি উপস্থিত হলে, অসুস্থ মকবুল পরম মমতায় তার ধলাকর্তাকে ঘরে টেনে নেয়। নিজ হাতে পালঙ্ক খুলে দিতে চায় কিন্তু রাজমোহন পালঙ্কের ওপর ঘুমন্ত মকবুলের সন্তানদের দেখে তাদের মধ্যেই তার দেবতাকে দেখতে পান। তার কাছে আভিজাত্যর খালি পালঙ্কের মালিকানার চেয়ে পালঙ্কের ওপর মকবুলের ঘুমন্ত সন্তানদের মুখ অনেক মূল্যবান মনে হয়। অর্থাৎ একটি দেশের মালিকানার চেয়েও মানুষ অনেক মূল্যবান। মকবুলের সন্তানদের মতোই দেশের মাটিতে শান্তিতে শুয়ে থাকা মানুষের শান্তি বিনষ্ট করে দেশত্যাগে বাধ্য করা স্পষ্টতই মানবিকতার লঙ্ঘন। বাংলাভাগের সময় রাজনৈতিক নেতারা যদি এভাবে মানুষকেই বড়ো করে দেখতে পেতেন তাহলে বোধহয় এইসব দাঙ্গা হাঙ্গামা এড়ানো যেত। সিনেমার শেষ দৃশ্যে অন্ধকার রাতে হারিকেনের আলোয় মকবুলের হাত ধরে রাজমোহনের সাঁকো পারের ছায়াচিত্র এক সম্প্রীতির বার্তাই দেয়। পালঙ্ক সিনেমা শুরু হয়েছিল সদ্য স্বাধীন দেশে রাজমোহনের উত্তরসূরিদের নদীপথে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে যা ফ্ল্যাশব্যাকে দেশভাগের ধূসর অতীতের কাহিনিই বর্ণিত হয়। এই কাহিনির কোনো শেষ নেই বলে, পালঙ্ক সিনেমাটি শেষ হয়, যা আজ অকাট্যভাবেও প্রমাণিত। দেশভাগের ফলে জন্মভূমি ছেড়ে পরবাসে যাত্রা তো আজও বহমান।

১৯৭৯ সালে সরকারি অনুদানে নির্মিত মসিহ উদ্দিন শাকের ও নিয়ামত আলী খানের ‘সূর্য দীঘল বাড়ি’তে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর আকাল ও দেশভাগের প্রেক্ষাপট নিয়ে জয়গুন নামক এক নারীর জীবন সংগ্রাম ও তৎকালীন সমাজবাস্তবতার ছবি মূর্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। জয়গুনের এই জীবন সংগ্রামের কাহিনির বাঁকে বাঁকে ওঠে আসে দেশভাগের কথা, স্বাধীনতার কথা। জয়গুনের ছেলে হাসু যখন কাজের সন্ধানে রাজপথে হেঁটে বেড়ায় তখন দেয়ালে লেখা ‘ইংরেজ, ভারত ছাড়’ স্লোগানে জয়গুনদের ভাগ্যোন্নয়নে ভারতের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষারই প্রতিফলন ঘটে, কিন্তু বাস্তবে দেশভাগের এই স্বাধীনতার সুফল জয়গুনদের কুঁড়েঘরে পৌঁছায় না। রেলের কামরায় থাকা শ্রমজীবী নারীরা দেশভাগ ও স্বাধীনতা নিয়ে যাত্রীদের বিভিন্ন আলাপচারিতা শোনে। কৃমিনাশক বড়ির নাম ‘পাকিস্তান বড়ি’ রাখা প্রসঙ্গে দুই যাত্রীর কথোপকথনে উঠে আসে দেশভাগের কিছু প্রেক্ষাপট। পাকিস্তান সৃষ্টি হলে জিনিসপত্রের দাম কমবে বলে এক যাত্রী স্বস্তি প্রকাশ করলে অপর যাত্রীর মুখে শোনা যায়—

‘আপনি বলছেন জিনিসপত্রের দাম কমবে, অথচ দেশভাগ করছে ব্যবসায়ীরা।’

হিন্দু রাষ্ট্র কিংবা মুসলমান রাষ্ট্র সৃষ্টি করার বিতর্ক নিয়ে জয়গুনদের কোনো মাথা ব্যথা না থাকলেও জিনিসপত্রের দাম কমা নিয়ে তাদের আগ্রহ অবশ্যই আছে, তাই পাকিস্তান সৃষ্টি হবার খবর শুনে জয়গুনের উদ্দেশে তার ছেলে হাসুকে বলতে শোনা যায়, ‘দেশ স্বাধীন হইছে, তাইলে চাইলের দর কমব মা।’ তখন বিষন্নমুখে জয়গুনকে বলতে শোনা যায়—

‘কমলেই কী? লাভের গুড় পিপড়ায় খাইয়া নিব! গরিবের আর শান্তি!’ জয়গুনের এই সংলাপে পালঙ্ক সিনেমায় মকবুলের সেই সংলাপের একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়, যেখানে মকবুল বলে—

‘গরিবের কোনো পাকিস্তান নেই, হিন্দুস্থান নেই, গরিবের আছে শুধু গোরস্থান।’

বাংলাদেশে নির্মিত দেশভাগের প্রেক্ষাপটে নির্মিত চলচ্চিত্রগুলোতে এই বিষয়টি খুবই গুরুত্বের সাথে উঠে এসেছে। এই প্রসঙ্গে তানভীর মোকাম্মেলের ‘রূপসা নদীর বাঁকে’ সিনেমার কিছু সংলাপও খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। রূপসা নদীর বাঁকের কেন্দ্রীয় চরিত্র মানব যখন কৃষক মকবুলের পোয়াতি স্ত্রীর খোঁজখবর নিতে তার বাড়িতে যান এবং মকবুলকে পাকিস্তান সৃষ্টির খবর দেন, তখন সে বেদনার্ত হয়ে বলে, ‘আমাদের পাকিস্তান হলেই কি আর হিন্দুস্থান হলেই কি, আমার সন্তানটাই মারা গেল!’ মৃত সন্তানের জন্য মকবুলের স্ত্রীর গগনবিদারী চিৎকার যেন দেশভাগের যন্ত্রণা, হতাশা, কষ্টের সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়।

যাই হোক, ফিরে আসি সূর্য দীঘল বাড়িতে। মায়ের এই বেদনাভরা কথা শুনেও হাসু মনের আনন্দে তার মায়ের ‘কচুয়া’ কাপড় কেটে চাঁদ তারা দিয়ে পাকিস্তানের পতাকা বানিয়ে পাতাহীন গাছের মগডালে বেধে দেয় স্বাধীনতার পতাকা। তার এই স্বাধীনতার আনন্দ যেন নীল আকাশের সাদা মেঘ ছুঁতে চায়। তার কাছে এই স্বাধীনতার মানে হচ্ছে ট্রেনের বাবুদের কাছে আর নিগৃহীত না হওয়া, কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা। হাসুদের চাওয়া এই সামান্যই, তবু তা পূরণ হয় না। সুযোগসন্ধানী মজুতদাররা খাদ্যপণ্য মজুত করে গড়ে তোলে পুঁজির পাহাড়, যে পুঁজির নিচে পিষ্ট হয় হাসু, জয়গুন। সরকারি চাল রাতের অন্ধকারে বিক্রি হয়ে যায় ক্ষমতাবানদের কাছে আর আরেকদিকে চালের গুদামের সামনে বাড়তে থাকে ক্ষুধার্ত মানুষের লাইন। তাই নিজের শাড়ি দিয়ে তৈরি করা পতাকার দিকে তাকিয়ে এক পলকের মুগ্ধতা ঢাকা পড়ে যায় জয়গুনের। তাই তার ছেলেকে বলে—

‘এবার পাকিস্তান থুইয়া গাছ তনে নাম, নাইমা দুইটা খাইয়া নে আইসা।’

স্বাধীনতা এলো কিন্তু সুবিধাবাদীরা তাদের নিজের মতো আখের গোছাতে ব্যস্ত থাকল। গ্রাম প্রধান, ধর্ম ব্যবসায়ীরা জয়গুনকে তাদের মতো করে পেতে মরিয়া হয়ে উঠল। জয়গুনের বাইরে কাজ করা তাদের কাছে ‘বেপর্দা’ নারীর ‘বেলেল্লাপ’, তাই নিজের মেয়ের বিয়েতে জয়গুনকে বাইরে কাজে না যাওয়ার জন্য মসজিদের ইমামের কাছে তওবা পড়তে হয়। জয়গুনের দ্বিতীয় স্বামী করিম বক্স জয়গুনকে তালাক দিয়ে ছেলেকে তার কাছে রেখে দেয়, কারণ ছেলে তার কাছে ভবিষ্যতের ‘সম্পদ’ আর মেয়ে মায়মুনকে দিয়ে দেয় জয়গুনের সাথে কারণ কন্যা সন্তান তার কাছে এক ‘দায়’। গ্রাম ছেড়ে শহরে যায় জয়গুন কিন্তু আকালের সময় শহর ছেড়ে জয়গুন আবার গ্রামে ফিরে। শুরু হয় বেঁচে থাকার নতুন সংগ্রাম। গদুপ্রধান ও ফকিরের লোলুপ দৃষ্টি পড়ে জয়গুনের ওপর, করিম বক্স আবার ফিরে পেতে চায় জয়গুনকে। কিন্তু জয়গুন তার স্বাধীনতা নিয়ে নিজের মতোই বাঁচতে চায়। তাই সবাইকে ফিরিয়ে দেয় জয়গুন। জয়গুনের স্বাধীনভাবে চলার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় সবাই। ধর্মান্ধতা, কুসংস্কারে আচ্ছন্ন সমাজে এক নারী বারবার মুখ থুবড়ে পড়ে যায়, তবু স্বপ্ন দেখে নিজের মতো করে বাঁচবার। পাকিস্তান সৃষ্টির মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জিত হলেও জয়গুনদের মতো নারীরা রয়ে যায় পরাধীনতারই শৃঙ্খলে।

ঋত্বিকের পরে দুই বাংলার চলচ্চিত্র পরিচালকদের মধ্যে যাদের দেশভাগের বেদনা প্রতিনিয়ত তাড়িয়ে ফিরেছে, তাদের মধ্যে বাংলাদেশের তানভীর মোকাম্মেল অন্যতম। শুধু চলচ্চিত্র নয়, তানভীর মোকাম্মেলের রচিত কবিতা, উপন্যাসেও দেশভাগের গভীর বেদনার রূপ প্রতিফলিত হয়েছে। দেশভাগ নিয়ে তানভীর মোকাম্মেল একটি তথ্যচিত্র সীমান্ত রেখা ও পূর্ণাঙ্গ কাহিনিচিত্র চিত্রা নদীর পারে নির্মাণ করেন। এ ছাড়াও তার সর্বশেষ চলচ্চিত্র রূপসা নদীর বাঁকে চলচ্চিত্রে দেশভাগ উঠে এসেছে নানা ব্যঞ্জনায়। তানভীর মোকাম্মেল তার সীমান্তরেখা তথ্যচিত্রে ঋত্বিক ও তার চলচ্চিত্রের কথা স্মরণ করেন গভীর শ্রদ্ধায়। তানভীর উল্লেখ করেন, ‘যুগে যুগে দুই বাংলার শিল্পীদের যন্ত্রণা দিয়েছে দেশভাগ, আর এই যন্ত্রণার নীলকণ্ঠ শিল্পী ঋত্বিক কুমার ঘটক।’ ‘কোমল গান্ধারের’ ভৃগু ও অনসূয়া যে রুদ্ধ রেল লাইনের সামনে দাঁড়িয়ে খুঁজে ফিরছিল তাদের হারানো পূর্ববাংলা, সেই রুদ্ধ রেল লাইনকে তানভীর আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসেন তার সীমান্তরেখায়। দুই বাংলার শিল্পী, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের স্মৃতিমেদুরতায় উঠে আসে দেশভাগের বেদনার স্মৃতি।

দেশভাগ নিয়ে তথ্যে ঠাসা আরও অনেক তথ্যচিত্র নির্মিত হয়েছে কিন্তু সীমান্তরেখা শুধু তথ্যে ঠাসা একটি তথ্যচিত্র নয়, এই তথ্যচিত্রের প্রতিটি সিকোয়েন্স পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়ে কয়েকটি বাস্তব কাহিনিচিত্রেই রূপান্তরিত হয়। তানভীর তার ক্যামেরা ক্রু নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন উদ্বাস্তু কলোনির প্রায় সব জায়গায়, খুঁজে বের করেছেন দেশভাগের বেদনায় কাতর হওয়া সেইসব মানুষদের। কেউ ফেলে এসেছেন তার বোনকে, কেউ প্রিয় বন্ধুকে, কেউবা আরও আপনজনকে। দেশভাগের এত বছর পর তারা কেউই ভুলতে পারেননি তাদের জন্মভূমিকে। তাই ফেলে যাওয়া জন্মমাটিতে কপাল ছুঁয়ে প্রণামে গভীর সেই ভালোবাসাই প্রকাশিত হয়। লেখক পবিত্র সরকারের কাছে তার বাল্যবন্ধু আব্দুর রহমানের বন্ধুত্ব পাতানোর উৎসবের কথা শুনে তানভীর মোকাম্মেল চলে যান সেই আব্দুর রহমানের বাড়িতে। আব্দুর রহমানের অশ্রুসজল চোখ বলে দেয় দেশভাগ করা এই স্বাধীনতা ছিল একটি ভগ্ন স্বাধীনতা। র্যাডক্লিফের সেই পেনসিলের খোঁচা নিমিষেই বিদ্ধ করেছিল কত মানুষের হৃদয়। ভাইয়ের কাছে বাংলাদেশে ফেলে আসা বোনের কথা শোনে তানভীর চলে যান সাভারের সেই বোনের বাড়িতে। দেশভাগের স্মৃতি ও বেদনার কাহিনিতেই তানভীর সীমাবদ্ধ না থেকে দুই দেশের সীমান্ত পরিস্থিতিতেও আমাদের দৃষ্টি ফেরান, তাই তানভীর মোকাম্মেলের অনিসন্ধিৎসু মন খুঁজে নেয় কাঁটাতারে ঝুলন্ত ফেলানীর কথাও। আইনি ব্যাখ্যা নিয়ে খুঁজে পেতে চান ফেলানী হত্যার মূল কারণ ও তার বিচার প্রক্রিয়া। এই তথ্যচিত্রের কাজে ঘুরতে ঘুরতে তিনি পেয়ে যান বিভিন্ন সময়ে পশ্চিম বাংলায় আসা বিভিন্ন মানুষদের। তারা কেউ ট্রেনে ক্লায়োনেট বাজিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে, কেউ চায়ের দোকান চালায়, কেউবা চালায় ভ্যান। ক্লায়োনেটের বাদনের সুরের বেদনা যেন মিলে যায় জন্মভূমি ছেড়ে আসা মানুষের বেদনার সাথে।

তানভীর মোকাম্মেলের অনিসন্ধিৎসু মন খুঁজে নেয় কাঁটাতারে ঝুলন্ত ফেলানীর কথাও। আইনি ব্যাখ্যা নিয়ে খুঁজে পেতে চান ফেলানী হত্যার মূল কারণ ও তার বিচার প্রক্রিয়া। এই তথ্যচিত্রের কাজে ঘুরতে ঘুরতে তিনি পেয়ে যান বিভিন্ন সময়ে পশ্চিম বাংলায় আসা বিভিন্ন মানুষদের। তারা কেউ ট্রেনে ক্লায়োনেট বাজিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে, কেউ চায়ের দোকান চালায়, কেউবা চালায় ভ্যান। ক্লায়োনেটের বাদনের সুরের বেদনা যেন মিলে যায় জন্মভূমি ছেড়ে আসা মানুষের বেদনার সাথে।

প্রায় দুই ঘণ্টার ওপর দৈর্ঘ্যের এই তথ্যচিত্র দেখতে ক্লান্তি আসে না কখনোই। এই তথ্যচিত্রের ধারা বর্ণনায় তানভীর কোনো পেশাদার বাচিক শিল্পীকে নিয়ে আসেন না, বরং এই ভূমিকায় তিনি নিজেই অবতীর্ণ হয়ে গল্পের মতো করে বলে যান দেশ ভাগের বেদনার ইতিহাস এবং সেই বেদনার আবেগ ছড়িয়ে যায় তার বাচন ভঙ্গির ওঠানামায়। এখানে তার ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণে উঠে আসে তার মায়ের কথা, হারানো বন্ধুর কথা। গল্প বলার মাঝে মাঝে পর্দায় উঠে আসে দেশভাগের প্রেক্ষাপটে রচিত বিভিন্ন পঙ্ক্তি, গান। তথ্যচিত্র শেষ হয় তানভীর মোকাম্মেলের রচনায় এবং অভিনেত্রী চিত্রলেখা গুহের কণ্ঠে গীত একটি বেদনা বিদুর গানের সুরে—

‘একটি সে পাখি ছিল/ মেলে ডানা খোলা আকাশে/ কী সুখে উড়ত যে সে/ কী সুখে উড়ত যে সে/ একদিন ঝড় এলো, ডানা দুটো কাটা গেল/ মাটিতে পড়ল লুটিয়ে সে/ মাটিতে পড়ল লুটিয়ে শেষে/ কী সুখে উড়ত যে সে/ দুপাশে ভাঙা দুটো ডানা তার/ মাঝখানে সারি সারি কাঁটাতার/…’

‘কোমল গান্ধার’ চলচ্চিত্রের একটি দৃশ্যে অবনীশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুপ্রিয়া দেবী।

১৯৯৮ সালে নির্মিত চিত্রা নদীর পারে চলচ্চিত্রে ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত সময়কে ধারণ করা হয়েছে। ‘পালঙ্ক’ সিনেমার ধলাকর্তা কিংবা ঋত্বিকের ‘কোমল গান্ধার’ চলচ্চিত্রের মঞ্চনাটকের দৃশ্যের সেই বৃদ্ধের মতো, তানভীর মোকাম্মেলের চিত্রা নদীর পারের উকিল শশীভূষণ সেন গুপ্তও জন্মভিটা ছেড়ে কলকাতায় যেতে চান না। নিজে না গেলেও তৎকালীন সমাজবাস্তবতার চাপে ধর্মীয় বিভাজন প্রকট হয়ে যাওয়ায়, তিনি তার ছেলেকে পাঠিয়ে দিতে বাধ্য হন। ঋত্বিকের সিনেমায় যেমন পূর্ববাংলা ছেড়ে পশ্চিম বাংলায় চলে যাওয়া মানুষের বেদনার রূপ মূর্ত হয়ে উঠেছিল, তানভীর মোকাম্মেলের সিনেমায় তেমনি দেশছাড়ার কারণগুলো বিশ্লেষিত হয়ে দেশছাড়ার পটভূমি বিধৃত হয় নানা রূপকে ও ব্যঞ্জনায়। সেই অশীতিপর বৃদ্ধের লাউয়ের ডগায় শক্ত হাতে ধরে রাখার দৃশ্য, নৌকার নোঙরের ফলা মাটির গভীরে কেটে যাওয়ার দৃশ্য যেন হৃদয়ের গভীরে দাগ কাটে। ‘জগার মা’ নামক ছোটো চরিত্রটি উঠে আসে জরাজীর্ণ সেই বাংলামায়ের প্রতীক হয়ে, যার দুই ছেলে তাকে ছেড়ে কলকাতায় আর আরেক ছেলে পূর্ব বাংলায়। ছেলে বউ তাকে খেতে দেয় না, তাই পাকিস্তান সৃষ্টির প্রতি তার অভিসম্পাত। দেশভাগ না হলে তার সব ছেলে একসাথে থাকত। সেই রুক্ষ জগার মাকে আবার চিত্রা নদীর পারের গাছের নিচে দাঁড়িয়ে, গভীর মমতা নিয়ে দেশত্যাগী মানুষের পানে তাকিয়ে থাকতে দেখা যায়, যেন দুঃখিনী বাংলা জননী অসহায়ভাবে দেখছেন তার সন্তানদের চিরপ্রস্থান। আমরা স্মরণ করতে পারি সেই পাগলের কথাও, যে বারবার ফিরে আসে তার একই সংলাপ নিয়ে, ‘তুই যাচ্ছিস, না আসছিস? আসলে যাওয়াও যা, আসাও তা।

চিত্রা নদীর পারের বাতাস, নাড়াইলের চিরচেনা আকাশ ছেড়ে শশীভূষণ সেনগুপ্ত চলে যেতে না চাইলেও, চিরচেনা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ভাঙন দেখে তার মন ভেঙে যায়, তবু তিনি অনড়। চৌদ্ধ পুরুষের ভিটে মাটি ছেড়ে তিনি যাবেন না। এ যে তার মাকে দেওয়া তার প্রতিজ্ঞা! শশীভূষণ সেন গুপ্ত তার কথা রাখেন, তাই দেশভাগের সতেরো বছর পর চিত্রা নদীর পারেই তিনি তার শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। দেশভাগের এত বছর পর তার মেয়ে মিনতিও বুঝে নেয়, তাকেও তার জন্মস্থান ছেড়ে যেতে হবে, তাই তার বান্ধবী সালমা যখন মিনতির চশমা পরাকে এপ্রিশিয়েট করে, তখন মিনতিকে বলতে শোনা যায়—

‘এখন সবকিছু অনেক স্পষ্ট দেখি।’

আবার সালমা যখন তাদের ছেলেবেলার কালোপিঁপড়া-লালপিঁপড়া বিষয়ক হাস্যকর সাম্প্রদায়িক কথা বলার জন্য কিছুটা লজ্জা প্রকাশ করে, তখন বিষাদগ্রস্ত মিনতিকে বলতে হয়, ‘হয়তো আমরা এখনো ছেলেমানুষ রয়ে গেছি’ যা দেশভাগোত্তর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ভাঙনের চলমান হতাশাজনক রূপকেই মনে করিয়ে দেয়। দেশভাগের প্রভাব এতই সুদূরপ্রসারী ছিল যে, দেশত্যাগের এই জোয়ার শুধু সতেরো বছর নয়, এখন পর্যন্ত তা বহমান। তাই এক সন্ধ্যায় শশীভূষণ সেন গুপ্তের বাড়িতে শেষ সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বলে, যে প্রদীপ হয়তো আর কোনোদিন জ্বলেনি। মিনতি তার বৃদ্ধ পিসিকে নিয়ে যখন তাদের বাড়ি ছেড়ে চলে যায়, তখন গাছের পাতা ঝরার দৃশ্য ও শুনসান উঠান যেন খালি বাড়ির শূন্যতার হাহাকারকেই মনে করিয়ে দেয়। মিনতির কলকাতা যাত্রায় শেষ হয় চিত্রা নদীর পারে। পেছনে পড়ে থাকে শশীভূষণ সেন গুপ্তের বাড়ি পান্থকুঞ্জ। ওপার বাংলায় হয়তো মিনতির জন্য অপেক্ষা করছে আরেক নীতা কিংবা সীতার জীবন। চিত্রা নদীর পারে চলচ্চিত্রে যখন ধর্ষিত বাসন্তীর জলে ভাসা মুখ বিজয়ায় বিসর্জিত প্রতিমার মুখের সাথে মিলিয়ে যায়, তখন ঋত্বিকের মৌল প্রতীকের ভাবনার কিছু প্রতিফলনও দেখতে পাওয়া যায়। দুই বাংলাভাগের বেদনার বিপরীতে মিনতি ও বাদলের ভালোবাসা যেন এক সম্প্রীতির ও মহামিলনের আকুতি প্রকাশ করে, যা নিঃশেষিত হয় বাদলের মৃত্যুতে।

হাসান আজিজুল হকের ছোটোগল্প অবলম্বনে আকরাম খান পরিচালিত ‘খাঁচা’ চলচ্চিত্রের একটি দৃশ্যে সহশিল্পীদের সঙ্গে জয়া আহসান।

২০১৭ সালে কথাসাহিত্যিক হাসান আজিজুল হকের দেশভাগের প্রেক্ষাপটের গল্প অবলম্বনে আকরাম খান নির্মাণ করেন চলচ্চিত্র ‘খাঁচা’। দেশভাগে অনেকেই কম দামে ভিটে মাটি বিক্রি করে কিংবা ফেলে রেখে জন্মভূমি ত্যাগ করেছিলেন, আর কেউ কেউ নিজেদের সম্পত্তি বিনিময়ের মাধ্যমে দেশত্যাগ করেছিলেন। এই প্রেক্ষাপটে আকরাম খান তার খাঁচা সিনেমায় তুলে এনেছেন দেশভাগের এক অন্য রকম বেদনার কাব্য। হাসান আজিজুল হকের খাঁচা গল্পের শেষে সরোজিনী যখন অম্বুজাক্ষের সেতার ভেঙে তাকে মারতে উদ্যত হয় তখন অম্বুজাক্ষ মিনতি করে বলেন, ‘আমাকে নয়, আমি নই।’ এই মিনতির মাধ্যমে গল্পটি শেষ হয়, যেখানে গল্পকার একটি পরিবারের ওপর দুর্ভোগ নেমে আসার পেছনে দেশভাগের সিদ্ধান্তদাতাদের দিকেই ইঙ্গিত করেন ছোটো অথচ কী গভীর এক সংলাপে। দেশভাগের পর অম্বুজাক্ষের ওপারে চলে যাওয়া কিংবা না যাওয়ার অনিশ্চয়তার দোলাচল, সংসারের ঘানি টানতে টানতে ক্লান্ত সরোজিনীর স্বপ্নভঙ্গের বেদনা এবং সর্বোপরি দেশভাগের কারণে তাদের পরিবারের ওপর নেমে আসা দুর্ভোগকে আকরাম খান চলচ্চিত্রায়ণ করেছেন তার নিজস্ব সিনেমাশৈলীতে।

উপরোক্ত আলোচিত সিনেমা ছাড়াও সলিল সেনের নতুন ইহুদি (১৯৫৩), শান্তি প্রিয় চট্টপাধ্যায়ের রিফিউজি (১৯৫৪), অগ্রদূতের বিপাশা (১৯৬২), পিনাকি মুখার্জির আলো আমার আলো (১৯৭১), বাপ্পাদিত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাঁটাতার, লীনা গঙ্গপাধ্যায়ের মাটি ইত্যাদিও দেশভাগের প্রেক্ষাপটে নির্মিত চলচ্চিত্র। আগামী কোনো পর্বে এইসব চলচ্চিত্র এবং অন্য ভাষায় নির্মিত দেশভাগের অন্য চলচ্চিত্র নিয়ে আলোচনার ইচ্ছে রইল। তানভীর মোকাম্মেলের সীমান্তরেখা ও গৌতম ঘোষের শঙ্খচিল সিনেমায় ব্যবহৃত অন্নদাশঙ্কর রায়ের সেই কবিতার পঙ্ক্তি দিয়ে লেখাটির ইতি টানছি—

‘তেলের শিশি ভাঙল বলে

খুকুর পরে রাগ করো

তোমরা যে সব বুড়ো খোকা

ভারত ভেঙে ভাগ করো

তার বেলা?’

গ্রন্থ সহায়িকা:

১) চলচ্চিত্র মানুষ এবং আরও কিছু: ঋত্বিক কুমার ঘটক, প্রকাশক: সুধাংশুশেখর দে, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা।

২) চলচ্চিত্র ভাবনা: পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশক: অবনীন্দ্রনাথ বেরা, বাণীশিল্প, কলকাতা।

৩) পরিচালক ঋত্বিক ঘটক: মিহির মৈত্র, প্রকাশক: সঞ্জয় সামন্ত এবং মুশায়েরা, কলকাতা।

৪) সিনেমা সংক্রান্ত: পূর্ণেন্দু পত্রী, প্রকাশক: দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা।

৫) ১৯৪৭ ট্র্যাজেডির অগ্রপশ্চাৎ: সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, দৈনিক প্রথম আলো, প্রকাশ: ১১ আগস্ট, ২০১৭.

৬) দেশভাগের সিনেমা: স্বাধীনতার অন্য আর এক ফলশ্রুতি, আনন্দবাজার পত্রিকা (অনলাইন), প্রকাশ: ১৪ আগস্ট ২০১৯।

পেশায় ব্যাংকার। শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থ বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর। শাবিপ্রবির চলচ্চিত্র বিষয়ক সংগঠন চোখ ফিল্ম সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক হিসাবে চলচ্চিত্র বিষয়ক ছোটোকাগজ ‘প্রক্ষেপণ’ সম্পাদনায়ও যুক্ত ছিলেন। বর্তমানে বিভিন্ন ওয়েব পত্রিকায় নিয়মিতভাবে চলচ্চিত্র বিষয়ক প্রবন্ধ ও গল্প লিখছেন।