“আমরা কিছু ‘হতে’ পারি না। আমরা সেদিকে এগোই, কিন্তু আমাদের অভিপ্রায় কখনও পূরণ হয় না।” কথাটা অস্তিত্ববাদী দার্শনিক জাঁ পল সার্ত্রের, মেধাজীবী হিসেবে নিজের কর্তব্য যিনি স্থির করেছিলেন যে তিনি কেবল চিন্তা করবেন, বাধাহীনভাবে চিন্তা করতে গিয়ে ভুল করার ঝুঁকি থাকলেও কোনো সীমা না টেনে বা অন্য কেউ তার হয়ে সীমা টানুক সেদিকে না গিয়ে যতদিন সচল ছিলেন নিজের কাজটাই করে গিয়েছেন তিনি।

“আমরা কিছু ‘হতে’ পারি না। আমরা সেদিকে এগোই, কিন্তু আমাদের অভিপ্রায় কখনও পূরণ হয় না।” কথাটা অস্তিত্ববাদী দার্শনিক জাঁ পল সার্ত্রের, মেধাজীবী হিসেবে নিজের কর্তব্য যিনি স্থির করেছিলেন যে তিনি কেবল চিন্তা করবেন, বাধাহীনভাবে চিন্তা করতে গিয়ে ভুল করার ঝুঁকি থাকলেও কোনো সীমা না টেনে বা অন্য কেউ তার হয়ে সীমা টানুক সেদিকে না গিয়ে যতদিন সচল ছিলেন নিজের কাজটাই করে গিয়েছেন তিনি।

সার্ত্রের জন্ম প্যারিসে, ১৯০৫ সালে। অস্তিত্ববাদের পুরোধা ব্যক্তিত্ব এবং বিশ শতকের শ্রেষ্ঠ চিন্তকদের একজন হিসেবে ধরা হয় ফরাসি এই লেখক ও দার্শনিককে। সাহিত্য ও সমালোচনাতত্ত্বে সার্ত্রের চিন্তাভাবনার তাৎপর্য বিশ্বজোড়া— ১৯৬৪ সালে সাহিত্যে নোবেলের মাধ্যমে যার স্বীকৃতি মেলে। সার্ত্রে অবশ্য এই পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করেন। তিনিই ছিলেন নোবেল প্রত্যাখ্যানকারী প্রথম ব্যক্তি। কারণ হিসেবে বলেছিলেন, নিজেকে একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে চান না তিনি।

দুই বছর বয়সে পিতাকে হারিয়েছিলেন, শৈশব কেটেছিল মাতামহের কাছে। ১৯২৮ সালে তিনি দর্শনে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। তখনই পরিচয় হয় সহপাঠী সিমন দ্য বোভোয়ারের সঙ্গে, পরবর্তীকালে নারীবাদের সামনের সারির একজন হিসেবে সিমন নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। প্রচলিত মূল্যবোধের ওপর উভয়েরই ছিল অনীহা। তাঁরা দু’জন সামাজিক বিধি অনুযায়ী বিয়ে না করে আমৃত্যু একসঙ্গে বসবাস করেছিলেন।

সোরেন কিয়ের্কেগাদের হাত ধরে পৃথিবীতে অস্তিত্ববাদের ধারণার উদ্ভব। কিয়ের্কেগাদ ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে তথা আস্তিকতার ভিত্তিতে এর ব্যাখ্যা করেন। সার্ত্র অবিশ্বাসী ছিলেন। আরেক ঈশ্বর অবিশ্বাসী আলব্যের কাম্যু’র মতো সার্ত্র কথাসাহিত্য, নাটক এবং দর্শনের বইগুলোতে অস্তিত্ববাদী ধ্যান-ধারণাকে তুলে ধরেছিলেন।

দর্শন এবং সাহিত্যের আলোচনায় একজিসটেনশিয়ালিজম বা অস্তিত্ববাদ একটি অপরিহার্য তত্ত্ব। এর মূল কথা হলো, মানুষের জন্ম এক ধরনের শূন্যতা ও কাদামাটির মধ্যে। সে ইচ্ছা করলে নিস্ক্রিয় ঔদাসীন্যে সবকিছু মেনে নিয়ে জীবন কাটিয়ে দিতে পারে; আবার অপর দিকে নিস্ক্রিয়তার মধ্য দিয়ে নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে ক্রমেই অধিকার সচেতন হয়ে উঠতে পারে। আসল কথা হলো তার অবস্থান সচেতনভাবে নিজের পছন্দেই হতে হবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমকালীন বিপর্যস্ত পৃথিবীতে জীবনের প্রতি অনীহা আর বিতৃষ্ণার সৃষ্টি হলে লেখকরা শিল্পে অস্তিত্ববাদী দর্শনকে মূর্ত করে তোলেন।

ষোল বছর বয়সে তিনি ঔপন্যাসিক হতে চেয়েছিলেন, পরে ক্রমে দর্শনের দিকে আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

ষোল বছর বয়সে তিনি ঔপন্যাসিক হতে চেয়েছিলেন, পরে ক্রমে দর্শনের দিকে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। একসময় তিনি স্থির করেন, স্পষ্ট অভিব্যক্তির সূত্রে সাহিত্য আর দর্শনকে মেলাবেন, যেখানে পদ্ধতি আর শৃঙ্খলার যোগান দেবে দর্শন, আর শব্দের যোগান দেবে সাহিত্য। বস্তু এবং মানুষের মধ্যকার সম্পর্কগুলো নিয়ে তাঁর আগ্রহের জায়গা থেকে মানুষের সঙ্গে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে তিনি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। যার অনেক কিছুই তিনি লিখে রেখে যান তাঁর দর্শনের বইতে, প্রবন্ধে, উপন্যাসে, নাটকে এবং আত্মজীবনীতে।

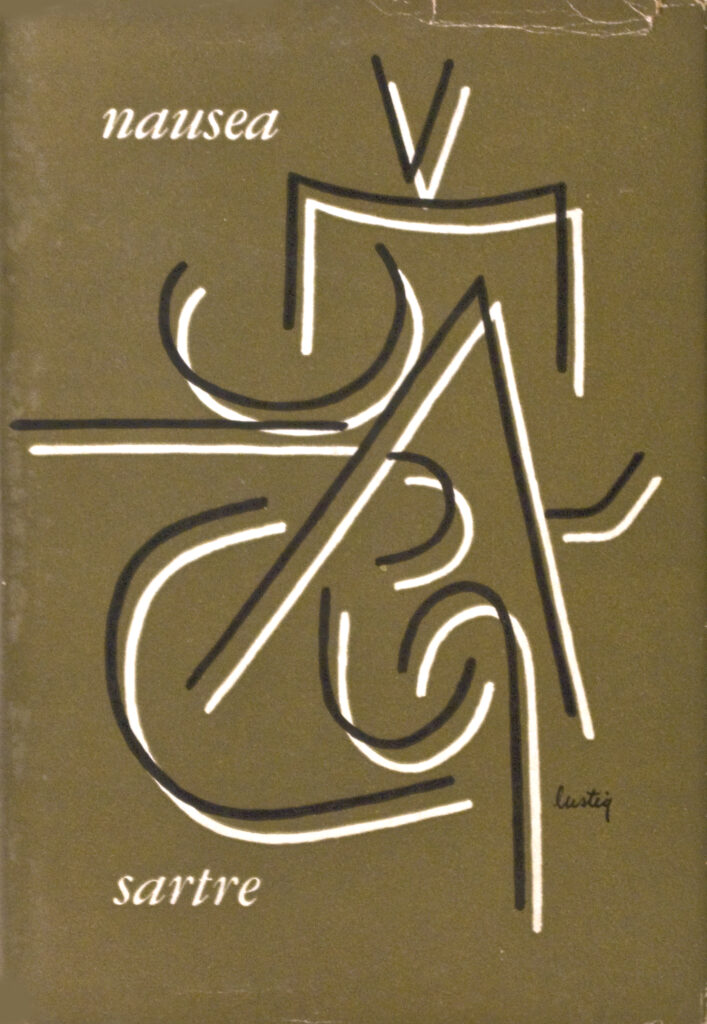

সার্ত্র হাইডেগারের একটি কথার সূত্র ধরে— ‘শেষ বিচারে বস্তু হলো ‘বাসনপত্রে’র মতো, এ মতের ধারক হয়ে বস্তু বিষয়ে তাঁর বিস্তৃত ভাবনা হাজির করেন তাঁর প্রথম উপন্যাস ‘ন্যসিয়া’য়। বস্তু আসলে কী, তা নির্ধারণ করার চেষ্টায় সামিল হন তিনি। শুধু এখানেই নয়; বস্তু বিষয়ে তাঁর দর্শন পরবর্তীতেও বার বার সামনে এসেছে। নিজের ষাট বছর বয়সে ‘প্লেবয়’কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সার্ত্র বলেছিলেন, আধুনিক সভ্যতার রাজ্যের জিনিস আমরা নিজেদের মধ্যে হাজির করি। আর এভাবেই আমরা বস্তুতে পরিণত হই।

তাঁর একজিসটেনশিয়ালিজম এর নিজের ধারণা বহিঃপ্রকাশও ঘটেছিল প্রথম উপন্যাসেই। একজিসটেনশিয়ালিজম অ্যান্ড হিউম্যানিজম— এ সার্ত্র ব্যাখ্যা করেছিলেন, মানুষের প্রত্যেক সিদ্ধান্ত খুব ছোটো থেকে বিরাট পর্যন্ত তাকে সমগ্র মানব প্রজাতির হয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জায়গায় প্রতিস্থাপিত করে। তাই মানুষ হিসেবে মানুষের কাজ হবে প্রজ্ঞাদীপ্ত।

La Nausea

‘লা নোজি’ বা ‘ন্যসিয়া’র প্রকাশকাল ১৯৩৮ সাল। সার্ত্রের অস্তিত্ববাদী চিন্তার সবচেয়ে প্রতিনিধিত্বশীল উপস্থাপনা হিসেবে এটিকে দেখা হয়। এক ইতিহাসবিদের জীবন ঘিরে এই বই, তার থাকা বা না থাকা পৃথিবীর কোনো ঘটনা বা বস্তুর ওপর প্রভাব ফেলে না— এই চিন্তায় সে তাড়িত। উপন্যাসে যা বলতে চাওয়া হয়েছে তা হচ্ছে, যা-ইচ্ছে করার স্বাধীনতা হচ্ছে এক ধরনের অভিশাপ, উপন্যাসের শিরোনামে যাকে বমন উদ্রেককারী অনুভূতির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। কারণ আমাদের অস্তিত্বের পেছনে কোনো মহত্তর শক্তি বা উদ্দেশ্য নেই, আর এ বোধ থেকেই সৃষ্টি আমাদের যত বিভ্রমের। নিজেদের কৃতকর্মের জন্য আমরা নিজেরাই দায়ী, এই উপলব্ধিটি এক ধরনের আতঙ্কের অনুভূতি জাগায় আমাদের মনে। এরই বহিঃপ্রকাশ ঘটে উপন্যাসের মুখ্য চরিত্রের মাধ্যমে যে অস্তিত্ববাদী যন্ত্রণা, নিজ অস্তিত্বের ব্যাপারে আশাহীনতা এবং শেষে উন্মাদনার দিকে ধাবিত হয়।

‘লা মটস’, এটি সার্ত্রের আত্মজীবনী, প্রকাশিত হয় ১৯৬৪ সালে। তাঁর প্রথম জীবন এবং একইসঙ্গে সাহিত্য নিয়ে বিদ্রুপাত্মক চিন্তাভাবনা স্থান পেয়েছে এতে। নিজেকে এবং সেইসঙ্গে অস্তিত্ববাদী যন্ত্রণা ও আশাহীনতার বোধের মধ্যে নিজের বেড়ে ওঠাকে বিশ্লেষণ করেছেন সার্ত্রে। নিজের তরুণ বয়সকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে নিজের তত্ত্বকে উপস্থাপন করেছেন সার্ত্রে, যার সারকথা হচ্ছে, বিভিন্ন জিনিসের ওপর আমরা নিজেরাই অর্থ আরোপ করি এবং সেগুলোকে সারবত্তা দেই। সার্ত্রের দর্শনের চমৎকার উপস্থাপন ঘটেছে বইটিতে, তাঁর চিন্তা ও তত্ত্বের সারকথাও এতে পাওয়া যায়। যুদ্ধবন্দী, মার্ক্সিস্ট, দার্শনিক, সাহিত্য সমালোচক ও রাজনৈতিক কর্মী সার্ত্র সমাজের নানা স্তরে প্রভাব ফেলেছেন এবং এ বইয়ের অভিঘাত এখনও বিরাজমান।

‘অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব’ একটি প্রবন্ধ যা মানব অস্তিত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় ও জটিলতা নিয়ে আলোচনা করে। এই প্রবন্ধে লেখকের অধিবিদ্যাসম্পর্কিত চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছে। ১৯৪৩ সালে প্রকাশিত এই বই সার্ত্রের শুরুর দিককার অস্তিত্ববাদী চিন্তার সঙ্গেও পাঠকের পরিচয় ঘটায়। স্রষ্টা বলে কেউ নেই, নির্দিষ্ট কোনো প্রকৃতিতে মানবজাতিকে সৃষ্টি করা হয়নি, কাজেই নিজেদের কর্মকাণ্ডের জন্য আমরা নিজেরাই দায়ী। এ বইতে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার অস্তিত্বকেই তুলে ধরা হচ্ছে। সার্ত্রে কেন প্রায়শই নিজের বুর্জোয়া পটভূমিতে বেড়ে ওঠার সঙ্গে সম্পর্কিত সামাজিক প্রত্যাশাকে নস্যাৎ করেছেন এবং সমাজের প্রথার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলাকেও প্রত্যাখ্যান করেছেন, ব্যক্তিগত দায়িত্বশীলতার এ বোধই হয়তো তা ব্যাখ্যা করে। ‘যথার্থ’ বা ‘প্রামাণিক’ কোনো জীবনধারার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলাকে প্রত্যাখ্যানের এই থিমটি সার্ত্রের শুরুর দিকের কাজগুলোতে বহুলদৃষ্ট। ফ্রান্সে নাৎসী দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলায় লেখালেখিকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করাও এই প্রত্যাখ্যানের সঙ্গে সম্পর্কিত।

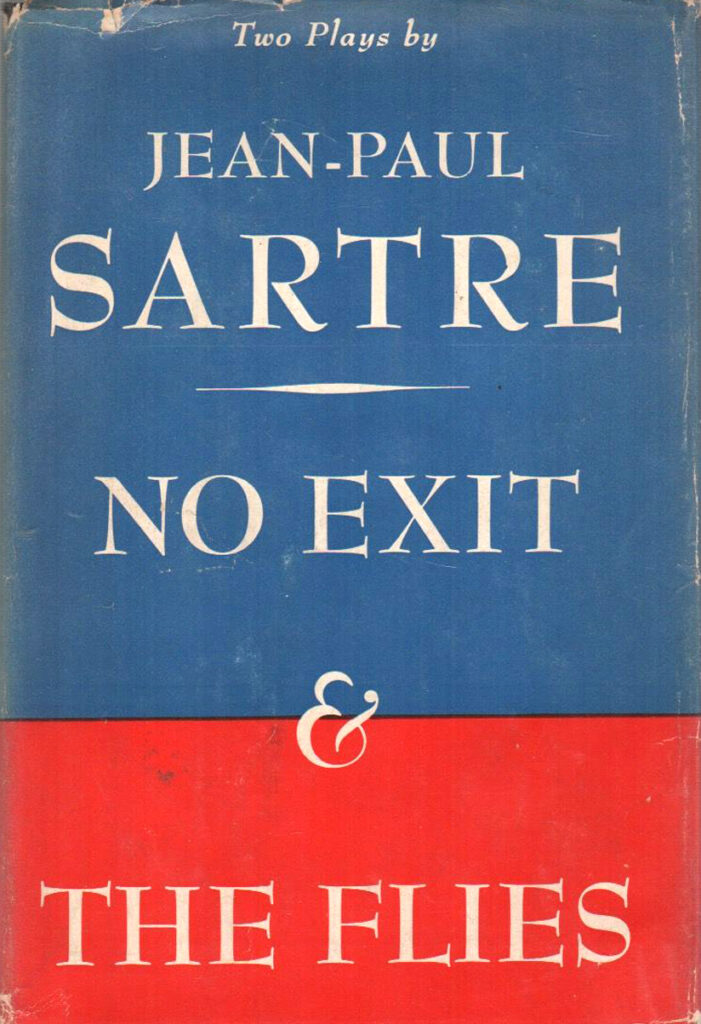

তাঁর প্রথম নাটক ‘দ্য ফ্লাইজ’ বা ‘মাছি’ প্রকাশিত হয় ১৯৪৩ সালে। এখানে সার্ত্র লিখেছিলেন সেই তেজোদীপ্ত কথা ‘স্বাধীনতা কোনো মানুষের হৃদয়ে একবার আলো জ্বালালে ঈশ্বরও তার বিরুদ্ধে ক্ষমতাহীন।’ গ্রিক মিথের আড়ালে তিনি এই বিখ্যাত ফ্যাসীবিরোধী নাটকটি লেখেন। একদিকে অত্যাচারের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিরোধ করা অন্যদিকে সংকটের মুহূর্তেই যে মানুষ প্রকৃত স্বাধীনতা ও অস্তিত্ব সম্পর্কে সজাগ হতে পারে সেটাই এই নাটকে তুলে ধরা হয়। এর দুই চরিত্র ইলেকট্রা ও ওরেস্টেস হচ্ছে নাটকের মুখ্য চরিত্র। নিজেদের মা ও তার প্রেমিকের হাতে নিহত পিতা আগামেমনন-এর হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার চেষ্টা করে তারা। মানুষের স্বাধীনতার যে অস্তিত্ববাদী ধারণা সেটি এ নাটকে বেশ জোরালোভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। নাটকের ঘটনাংশে যে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে তাতে নিজের ভূমিকার জন্য সব দায়দায়িত্ব ওরেস্টেসকে নিতে হয়। বিভিন্ন বিকল্প নির্বাচনে আমাদের যে অপরাধবোধ সেটি বিশ্লেষিত হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় লেখা এ নাটকে। নিজেদের দায়বদ্ধতা প্রত্যাখ্যানের পরিণতিতে মাছির দলের দ্বারা আক্রান্ত হয় নাটকের চরিত্ররা, যা অপরাধ ও শাস্তির একটি প্রতীক। আরেকটি নাটক—‘নোংরা হাত’ একটি রাজনৈতিক নাটক, প্রথম অভিনীত হয় ১৯৪৮ সালে। বুদ্ধিজীবীদের রাজনৈতিক সক্রিয়তা থেকে উদ্ভুত পরিস্থিতিই এর উপজীব্য। একটি রাজনৈতিকের হত্যাকাণ্ড এবং কেন এটি ঘটানো হলো সে বিষয়ে হত্যাকারীর ব্যাখ্যা নিয়ে এই নাটক। এক কমিউনিস্ট দলনেতা নীতি বিসর্জন দিয়ে শত্রুদের সঙ্গে হাত মেলানোয় তাকে হত্যার সিদ্ধান্ত নেয় হুগো নামের এক কমিউনিস্ট তরুণ। বাস্তববাদিতার কাছে রাজনৈতিক আদর্শকে জলাঞ্জলি দেয়া সংক্রান্ত যে দ্বন্দ্ব সেটিকে ঘিরেই নাটকটি। যা-খুশি-করার স্বাধীনতাকে গ্রহণের মাধ্যমে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করে স্বেচ্ছায় নিজের হাতকে নোংরা করেছে হুগো। প্রায়শই কমিউনিস্ট বিরোধী তকমায় অভিহিত করা হয় নাটকটিকে। সার্ত্রে নিজে মার্ক্সিস্ট হলেও মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের নিন্দা করেন। রাজনৈতিক নীতি-আদর্শের বোধটি খুব শক্ত ছিল তাঁর এবং চে গুয়েভারার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর তাকে ‘সময়ের সবচেয়ে নিখুঁত মানুষ’ হিসেবে ঘোষণা করেন।

১৯৪৪ সালে সার্ত্র লেখা শেষ করেন `নো এক্সিট’ বা নিস্তার নেই। নাটকের পটভূমি নরক। যেখানে নাটকের প্রধান তিন চরিত্র আটকে আছে, যদিও নাটকে নরক হিসেবে দেখানো হয়েছে তিনটি সোফাওয়ালা এক সাধারণ বসার ঘরকে। কী কারণে তাদের এই বদনসিব, সেটি বোঝার চেষ্টা করে চরিত্রগুলো, এবং এটি করতে গিয়ে একে অন্যের নির্যাতনকারী হিসেবে আবির্ভূত হয়। নরকের শাস্তি তারা নিজেরাই একে অন্যকে দেয়। নাটকটি শেষ হয় ‘নরক হচ্ছে অন্যান্য মানুষ’—এই বিখ্যাত উদ্ধৃতি দিয়ে। নাৎসি দখলদারিত্বের অধীনে প্যারিসের সঙ্গে নাটকের নরকের তুলনা খুঁজেছেন অনেকে এবং সে সময়ের পরিস্থিতির একটি সামাজিক বিবরণী হিসেবে দেখা হয় এটিকে।

১৯৪৪ সালে সার্ত্র লেখা শেষ করেন `নো এক্সিট’ বা নিস্তার নেই। নাটকের পটভূমি নরক। যেখানে নাটকের প্রধান তিন চরিত্র আটকে আছে, যদিও নাটকে নরক হিসেবে দেখানো হয়েছে তিনটি সোফাওয়ালা এক সাধারণ বসার ঘরকে। কী কারণে তাদের এই বদনসিব, সেটি বোঝার চেষ্টা করে চরিত্রগুলো, এবং এটি করতে গিয়ে একে অন্যের নির্যাতনকারী হিসেবে আবির্ভূত হয়। নরকের শাস্তি তারা নিজেরাই একে অন্যকে দেয়। নাটকটি শেষ হয় ‘নরক হচ্ছে অন্যান্য মানুষ’—এই বিখ্যাত উদ্ধৃতি দিয়ে। নাৎসি দখলদারিত্বের অধীনে প্যারিসের সঙ্গে নাটকের নরকের তুলনা খুঁজেছেন অনেকে এবং সে সময়ের পরিস্থিতির একটি সামাজিক বিবরণী হিসেবে দেখা হয় এটিকে।

আজকের এই প্রচণ্ড গতিময় দুনিয়ায় যখন আমরা নিজেদের চিন্তাগুলোকে যন্ত্রের কাছের খুইয়ে বসেছি, তখন যোগাযোগের অন্তঃসারশূন্যতা নিয়ে সার্ত্রের দর্শনের কথা সামনে আসে। সার্ত্র সেই ১৯৬৫ সালেই উপলব্ধি করেছিলেন, লোকে এখন আর পাশের লোককে দেখতে পায় না, যন্ত্রপাতি আর সামাজিক কাঠামো মানুষের দৃষ্টিপথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বস্তুকে মধ্যখানে রেখে মানুষের যোগাযোগের ভরকেন্দ্রে আসলে কী দাঁড়িয়ে? যে-লোকের সঙ্গে আমরা বস্তুকে অবলম্বন করে যোগাযোগ করি, সে আমাদের কাছে পরিপূর্ণ মানুষ না-হয়ে বরং একটা ‘বস্তু তে-ই রূপান্তরিত হয়।

লোকে এখন আর পাশের লোককে দেখতে পায় না, যন্ত্রপাতি আর সামাজিক কাঠামো মানুষের দৃষ্টিপথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

তিনি বলেছিলেন, তাঁর কোনো মোহ নেই। তিনি মুক্ত ছিলেন ভোগের মোহ থেকে। উপার্জিত অর্থের অধিকাংশই তিনি বিলিয়ে দিয়েছিলেন মানুষকে। ভালো অঙ্কের রয়্যালটি পেতেন তিনি। নিজের বলে সম্পদকে জমিয়ে ভোগদখল করাকে তিনি ঘৃণা করতেন। অর্থের দাসত্ব থেকে নিজেকে মুক্ত করতে কোনো জিনিস পছন্দ হলে সঙ্গে সঙ্গে তিনি তা অন্য কাউকে বিলিয়ে দিতেন। বদান্যতা নয় বরং সার্ত্র চাইতেন বস্তুর দাসত্ব অন্য কেউ করুক, তিনি নন। একই ভাবে প্রতিষ্ঠার কারাগারে বন্দি থাকতে চাননি বলে খ্যাতিকেও তিনি অপছন্দ করতেন।

সার্ত্র পছন্দ করতেন ডস পাসোস এবং উইলিয়ম ফকনারের লেখা। নিজের লেখালেখি নিয়ে তাঁর অবস্থান ছিল পরিষ্কার। যদিও যা লিখেছেন তার হাতে বন্দি থাকতে চাননি কিন্তু তা বলে নিজের লেখা একটি শব্দের স্বত্বও তিনি ত্যাগ করেননি।

জাঁ পল সার্ত্রকে নিয়ে সীমিত পরিসরে কথা বলার অবকাশ নেই। তিনি কতোটা পরিপূর্ণভাবে লেখক জীবন কাটিয়ে গিয়েছেন শেষ জীবনে মিশেল কতাঁতকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে সে-সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়, সার্ত্র বলেছেন, তাঁর যা বলার ছিল সব কথা তিনি বলে ফেলেছেন। এখন যদি কোনো কিছু বলারও থাকে সেই কথা-বলার সুতোটা তিনি কেটে দিতে চান। আর কোনো নতুন লেখা তিনি লিখবেন না, কারণ এ পর্যন্ত যা কিছু তিনি লিখেছেন সেখানেই রয়েছে তাঁর লেখার সারপদার্থ। সুতরাং এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না, সার্ত্রকে জানতে, তাঁর লেখার কাছেই আমাদের বার বার যেতে হবে।