খুব সম্ভবত ২০০৭ সালে হুমায়ূন আহমেদের ‘দেখা না-দেখা’ নামক একটি ভ্রমণগদ্যের বইয়ে তার চীন ভ্রমণ সংক্রান্ত বিষয়ে লেখা পড়েছিলাম। সেখানে তিনি চীনের ‘ফরবিডেন সিটি’র কথা উল্লেখ করেছিলেন। তার লেখা পড়ে জানতে পেরেছিলাম ফরবিডেন সিটিতে তুষারপাত পৃথিবীর সুন্দরতম একটি বিষয়। যেহেতু বিশাল পৃথিবীর অনেক কিছুই দেখার সুযোগ পাই না, ফলত অনেক কিছুই আমরা লেখকের চোখে দেখি, দেখি সিনেমা নির্মাতার ক্যামেরায়। তো, হুমায়ূন আহমেদের লেখা পড়েই আমার ফরবিডেন সিটি’র বিষয়ে আগ্রহ জন্মেছিল। ভেবে রেখেছিলাম পৃথিবীতে বেঁচে থাকলে একদিন ফরবিডেন সিটি ঘুরে আসব। কিন্তু ফরবিডেন সিটির চেয়েও যে দৃশ্য হুমায়ূন আহমেদের সেই বই থেকে আমার মস্তিষ্কে গেঁথে ছিল বহুদিন, তা হলো— লেখক তন্ময় হয়ে লিখছেন, আর লিখতে লিখতে কাঁদছেন, ঘরের জানালা দিয়ে আসা আলো লেখার টেবিলে আঁছড়ে পড়ছে। অদূরে, ঘরের দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক তরুণী। এলো চুলের তরুণী, গায়ে সুতি শাড়ি। শাড়িতে মায়া গন্ধ। আমার ২৩ বছর বয়সে এমন দৃশ্য গড়িয়ে পড়ে ‘ফরবিডেন’ চিন্তার জগতে। ঘন তুষারে ছেয়ে যায় পৃথিবী।

খুব সম্ভবত ২০০৭ সালে হুমায়ূন আহমেদের ‘দেখা না-দেখা’ নামক একটি ভ্রমণগদ্যের বইয়ে তার চীন ভ্রমণ সংক্রান্ত বিষয়ে লেখা পড়েছিলাম। সেখানে তিনি চীনের ‘ফরবিডেন সিটি’র কথা উল্লেখ করেছিলেন। তার লেখা পড়ে জানতে পেরেছিলাম ফরবিডেন সিটিতে তুষারপাত পৃথিবীর সুন্দরতম একটি বিষয়। যেহেতু বিশাল পৃথিবীর অনেক কিছুই দেখার সুযোগ পাই না, ফলত অনেক কিছুই আমরা লেখকের চোখে দেখি, দেখি সিনেমা নির্মাতার ক্যামেরায়। তো, হুমায়ূন আহমেদের লেখা পড়েই আমার ফরবিডেন সিটি’র বিষয়ে আগ্রহ জন্মেছিল। ভেবে রেখেছিলাম পৃথিবীতে বেঁচে থাকলে একদিন ফরবিডেন সিটি ঘুরে আসব। কিন্তু ফরবিডেন সিটির চেয়েও যে দৃশ্য হুমায়ূন আহমেদের সেই বই থেকে আমার মস্তিষ্কে গেঁথে ছিল বহুদিন, তা হলো— লেখক তন্ময় হয়ে লিখছেন, আর লিখতে লিখতে কাঁদছেন, ঘরের জানালা দিয়ে আসা আলো লেখার টেবিলে আঁছড়ে পড়ছে। অদূরে, ঘরের দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক তরুণী। এলো চুলের তরুণী, গায়ে সুতি শাড়ি। শাড়িতে মায়া গন্ধ। আমার ২৩ বছর বয়সে এমন দৃশ্য গড়িয়ে পড়ে ‘ফরবিডেন’ চিন্তার জগতে। ঘন তুষারে ছেয়ে যায় পৃথিবী।

২

২০১৮ সালের অক্টোবরের শেষ দিকের এক ভোরে আমি প্রথম চীনের মাটিতে পা রাখি। তখন তুষারপাতের সময় নয়। খুব সম্ভবত গুয়াংজুতে তুষারপাত হয়ও না। ভোর ক্রমেই সকালে পরিণত হয়। উজ্জ্বল রোদের সকালে নীল আকাশে বাইয়ুন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বসে বিমানের উড়ে যাওয়া দেখি। বিস্মিত হয়ে দেখি চীনের মানুষ। আমার গন্তব্য ছিল উহানে। ঘন্টা চারেক এয়ারপোর্টে বসেছিলাম কানেক্টিং ফ্লাইটের জন্য। ফ্রি ওয়াইফাইয়ের সংযোগ নেওয়ার চেষ্টা করে সফল হলাম। গুগল চলে না হেতু এমএসএন সার্চেই বোধহয় চীনের টপ ফিফটিন মাস্ট ভিজিট অ্যাট্রাকশন্স এর দুই নাম্বারে আসে ফরবিডেন সিটির সাজেশন। ফরবিডেন সিটি নিয়ে ঘাঁটতে ঘাঁটতে উঠে আসে ‘দ্য লাস্ট এম্পেরার’ সিনেমার নাম। সিনেমার নির্মাতা বের্নারদো বের্তোলুচ্চির ‘লাস্ট ট্যাঙ্গো ইন প্যারিস’, ‘স্টিলিং বিউটি’ ও ‘দ্য ড্রিমারস’ দেখেছি মুগ্ধ হয়ে। মনে পড়ে দেশে ফিরে এসে সিনেমাটা দেখে ফেলা যাবে ভেবেছিলাম। কিন্তু দেশে ফিরে আর মনে ছিল না সিনেমাটা দেখার। গতদিন ‘ফরবিডেন সিটি’ নিয়ে একটি আর্টিক্যাল পড়তে গিয়ে মনে পড়ল সিনেমাটার কথা। তারপর বসে গেলাম সিনেমাটা দেখতে।

৩

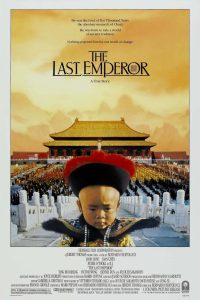

‘দ্য লাস্ট এম্পেরার’ চীনের রাজতন্ত্রের শেষ সম্রাট পু ইয়ি’র জীবনী নির্ভর চলচ্চিত্র। এই চলচ্চিত্রের মাধ্যমে পৃথিবীর মানুষ সর্বপ্রথম ‘ফরবিডেন সিটি’ সিনেমা-ক্যামেরায় দেখতে পায়।

ফরবিডেন সিটি (Forbidden City) মূলত মিং সাম্রাজ্যের তৃতীয় সম্রাট ইয়ংলে (Yongle) এর শাসনামলে ১৪০৬ সালে নির্মাণ শুরু হয় এবং নির্মাণ শেষ হয় ১৪২০ সালে। চীনের রাজকীয় প্রাসাদটিতে মিং ও ছিং সাম্রাজ্যের ২৪ জন সম্রাট বসবাস করেছেন।

‘ফরবিডেন’ (নিষিদ্ধ) বলা হতো কারণ বিশাল প্রাসাদটিতে সাধারণ মানুষের প্রবেশ নিষেধ ছিল। কেবল সম্রাট, তার পরিবার, উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা এবং নির্দিষ্ট কর্মচারীরাই ভিতরে প্রবেশ করতে পারতেন।

১৯০৮ সালে দুই-আড়াই বছরের শিশু পু ইয়ি সম্রাট হিসেবে মনোনীত হন। ১৯১২ সালে শিনহাই বিপ্লবের (Xinhai Revolution) মাধ্যমে চীনের রাজতন্ত্রের পতন ঘটে। রিপাবলিক অব চায়না প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলত পু ইয়িকে আনুষ্ঠানিকভাবে সিংহাসন ত্যাগ করতে হয়। তবে একটি বিশেষ চুক্তি অনুযায়ী, তিনি ফরবিডেন সিটিতে থাকার অনুমতি পান এবং সরকার তাকে কিছু আর্থিক সুবিধাও দিত। কিন্তু ১৯২৪ সালে, চীনের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অস্থির হয়ে ওঠে। ফেং ইউশিয়াং (Feng Yuxiang) নামে এক সামরিক নেতা বেইজিং দখল করেন। তিনি রাজতন্ত্রের শেষ চিহ্নটুকু মুছে ফেলতে চাইলেন। তাই তিনি পু ইয়িকে ফরবিডেন সিটি থেকে বের করে দেন। এরপর, চীন সরকার পুরো প্রাসাদটি জনগণের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়, এবং ১৯২৫ সালে এটি প্যালেস মিউজিয়াম (Palace Museum) হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

৪

সিনেমা শুরু হয় ১৯৫০ সালে সোভিয়েত বাহিনীর চীনের কমিউনিস্ট সরকারের কাছে পুইয়িসহ অন্য বন্দীদের হস্তান্তরের কাহিনি দিয়ে। এর পাশাপাশি অন্য একটি লেয়ারে চলতে থাকে পুইয়ির শৈশব-কৈশোরের-যৌবনের গল্প। সেই গল্পের সঙ্গে সমান তালে উঠে আসে চীনের সে সময়কার ইতিহাস। মূলত আইসিন-গিয়োরো পু ইয়ি’র জীবনের সঙ্গে মিশে গেছে চীনের ইতিহাস। পুইয়ি মাত্র ২ বছর বয়সে চীন সাম্রাজ্যের সম্রাট হয়ে, নানান চরাই-উৎরাই শেষে বাগান কর্মচারী হিসেবে ইতি ঘটেছে তার উত্থান-পতনময় জীবনের। সিনেমার স্ক্রিনের গল্পের চেয়েও নাটকীয় জীবন যাপন করেছেন পুইয়ি। তার বহমান জীবনের রেখায় মেলানো যায় চীনের রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনকেও।

দুই বছর বয়সে সম্রাট হওয়ার পর নিষিদ্ধ নগরীতেই বেড়ে উঠতে থাকেন পু ইয়ি। খেলাঘর চেনার আগেই বিশাল সাম্রাজ্যের সিংহাসনে আসীন হওয়া পু ইয়ি চার বছরের মাথায় হারিয়ে ফেলেন সিংহাসন। তারপরও বিশাল নগরীর অধিপতি হয়ে বেড়ে ওঠেন। তাকে ঘিরে শত শত কর্মচারী। হুকুম দিলেই সব হয়ে যাচ্ছে। যেন এক স্বর্গীয় প্রতিবেশ। সে সেখানেই জীবন শেখে। তার শিক্ষক হয় আসেন রেজিনাল্ড ফ্লেমিং জংস্টন।

৫

৩ মার্চ ১৯১৯ সালে, স্কটিশ পণ্ডিত ও কূটনীতিক রেজিনাল্ড জনস্টন ফরবিডেন সিটিতে পুইয়ির গৃহশিক্ষক হিসেবে কাজ শুরু করেন। আধুনিক বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য পুইয়িকে প্রস্তুত করতে জনস্টনকে নিয়োগ করা হয়েছিল রাজনীতি, সংবিধান ইতিহাস এবং ইংরেজি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার জন্য। জনস্টনকে মাত্র পাঁচটি ইংরেজি বই পুইয়িকে পড়ানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছিল: অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড এবং কনফুসিয়ানিজমের চার মহান বই— অ্যানালেক্টস, মেনসিয়াস, গ্রেট লার্নিং এবং ডকট্রিন অব দ্য মিন এর ইংরেজি অনুবাদ। কিন্তু জনস্টন নিয়ম ভঙ্গ করে বিশ্ব ইতিহাস, বিশেষ করে ব্রিটিশ ইতিহাস শেখাতে শুরু করেন। ইতিহাস ছাড়াও, জনস্টন পুইয়িকে দর্শন এবং রাজতন্ত্র বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছেন। পরবর্তীতে পুইয়ি তার জীবনীতে জনস্টন সম্পর্কে লিখেছেন, “আমি মনে করতাম তিনি সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তি। তিনি আমাকে বিশ্বাস করিয়েছিলেন যে পশ্চিমা জাতিগুলো সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও সভ্য, আর তিনি তাদের মধ্যে সবচেয়ে বিদ্বান। জনস্টন যেন আমার আত্মার একটি প্রধান অংশ হয়ে গিয়েছিলেন।”

আমরা সিনেমায় দেখি শিক্ষক রেজিনাল্ড ফ্লেমিং জংস্টন পুইয়িকে ওয়েস্টার্ন পৃথিবীর জীবন কৌশলে আকৃষ্ট করেন। সাম্রাজ্যহীন সম্রাটকে শেখান জীবন ও শাসন কলা।

৬

বলছিলাম সিনেমার স্ক্রিনের দুটি লেয়ারে পুইয়ির জীবন ফুটতে থাকে দর্শকের চোখে আর মননে। সংশোধনশালায় চলে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ। আর ব্যাক ফ্ল্যাশে চলে পুইয়ির অতীত জীবন। ১৯২২ সালে পুইয়ি বিয়ে করেন। বিয়েটাও হয়ে ওঠে তার নাটকীয় এক বিষয়। বিয়ের জন্য পাত্রীর ছবিসমেত বিস্তারিত দেওয়া হয় পুইয়ির হাতে। পুইয়ি প্রথম পছন্দ করেন ওয়েনশিউকে। কিন্তু ওয়েনশিউ-এর বয়স ছিল তখন ১২ বছর। এবং রাজমাতাগণ ভেবেছিলেন ওয়েনশিউয়ের পরিবারও সম্রাট পরিবারের সদস্য হওয়ার তুল্য নন। ফলত পুইয়ির দ্বিতীয় পছন্দ ওয়ানরংকে পুইয়ির প্রধান স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে ‘ফরবিডেন সিটিতে’ নিয়ে আসা হয়। তবে একই দিনে ওয়েনশিউকেও সম্রাটের দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে বিয়ে করে নিয়ে আসা হয়। দুই দুটি স্ত্রীকে পেয়েও বিয়ের রাতে পুইয়ি কোন স্ত্রীর সঙ্গেই রাত কাটাননি। বের্নারদো বের্তোলুচ্চি যদিও সিনেমার পর্দায় কোন এক রাতের দৃশ্যে দুই স্ত্রীর সঙ্গে পুইয়ির ঘনিষ্টতার চিত্র তুলে ধরেন, বহুবছর পর ওয়ানরং সন্তান জন্ম দিয়ে স্বীকার করেছিলেন, সেই সন্তান পুইয়ির নয়; পুইয়ির সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর জৈবিক সম্পর্ক তাদের ছিল না। আরও বহুবছর পর চীনের শেষ ইউনুচ (খোজা) সাওইয়াওতিং লেখক জিয় ইয়িংহুয়াকে বলবেন, সম্রাট পুইয়ি কৈশোরে ইউনুচদের সংস্পর্শে সমকামী হয়ে ওঠেন।

আমরা ‘দ্য লাস্ট এমপেরার’ চলচ্চিত্রে দেখি, সম্রাটের দ্বিতীয় স্ত্রী ওয়েনশিউ পার্টি থেকে ফিরতে ফিরতে পুইয়িকে বলেন, ‘আমি তালাক চাই’। ১৯৩১ সালে ওয়েনশিউ সম্রাট পুইয়িকে তালাক দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি বিবাহবিচ্ছেদের জন্য মামলা করেন, যা রাজপরিবারের জন্য অত্যন্ত লজ্জাজনক ঘটনা ছিল। পুইয়ি প্রথমে তালাকে রাজি হননি, কিন্তু পরে ৫০০০ চাইনিজ ডলার এবং কিছু গহনার বিনিময়ে তাকে তালাক দেন। চীনের সংবাদমাধ্যমে এটি “রাজপরিবারের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় কলঙ্ক” হিসেবে আলোচিত হয়েছিল। তালাকের পর ওয়েনশিউ রাজপরিবারের পরিচয় ত্যাগ করে সাধারণ জীবনযাপন করতে শুরু করেন। ১৯৩৩ সালে তিনি সাধারণ এক স্কুল শিক্ষক ঝুয়াং বাওকুই (Zhuang Baogui) কে বিয়ে করেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি অত্যন্ত সাধারণ জীবনযাপন করতেন এবং কখনোই নিজের অতীত সম্পর্কে বেশি কথা বলেননি। চীনের সাহসী-স্বাধীনচেতা এক তরুণী হিসেবে ইতিহাসে ঠাঁই করে নেন ওয়েনশিউ। বিপরীতে প্রথম স্ত্রী সম্রাজ্ঞী ওয়ানরাং বড় বিপন্ন এক জীবন অতিবাহিত করেন। এক সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন, যাকে কিনা পু্ইয়ি ঔরসজাত নয় বলে হত্যা করা হয়। আফিমে আসক্ত ওয়ানরাং জাপান-সমর্থিত মাঞ্চুকো সাম্রাজ্যের পতনের পর বন্দি হন। বন্দি অবস্থায় ১৯৪৬ সালে মারা যান। এই দুই স্ত্রী ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে আরও তিন স্ত্রী ছিল পুইয়ির। পুইয়ির বিবাহিত জীবন ছিল তার রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক পটভূমির মতোই জটিল ও নাটকীয়। তার প্রথম জীবন রাজপরিবারে, মধ্য জীবন জাপানের মাঞ্চুকো সাম্রাজ্যে এবং শেষ জীবন চীনের সাধারণ নাগরিক হিসেবে কাটে। তার স্ত্রীরাও তার এই পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন, কেউ সফল হন, কেউ ব্যর্থ। এই সমস্ত আমরা অবশ্য সিনেমার পর্দায় দেখি না।

৭

‘দ্য লাস্ট এম্পেরার’ সিনেমা ধরে আমরা জানতে পারি ১৯১২ সাল থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত চীনে কোনো একক শক্তির শাসন ছিল না। এই সময় চীন রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা, গৃহযুদ্ধ ও বিদেশি হস্তক্ষেপের মধ্যে ছিল। পরে ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে আমরা দেখি মূলত তিনটি প্রধান শক্তি পর্যায়ক্রমে চীনের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে:

১. চিং সাম্রাজ্যের পতন ও প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা (১৯১২-১৯১৬)

• সুন ইয়াত-সেন (Sun Yat-sen) ১৯১২ সালে চীনা প্রজাতন্ত্রের (Republic of China, ROC) প্রথম অন্তর্বর্তীকালীন রাষ্ট্রপতি হন।

• পরে, তিনি ক্ষমতা ইউয়ান শিকাই (Yuan Shikai)-এর হাতে তুলে দেন, যিনি সামরিক বাহিনীর নেতা ছিলেন।

• ইউয়ান শিকাই (১৯১২-১৯১৬) চীনের সামরিক একনায়ক হয়ে ওঠেন এবং নিজেকে সম্রাট ঘোষণা করার চেষ্টা করেন। তবে তার শাসন দ্রুত দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ১৯১৬ সালে তিনি মারা যান।

২. ওয়ারলর্ডদের যুগ (১৯১৬-১৯২৮)

• ইউয়ান শিকাইয়ের মৃত্যুর পর চীন বিভিন্ন ওয়ারলর্ড (যুদ্ধবাজ)-এর মধ্যে বিভক্ত হয়ে যায়।

• চীনের কেন্দ্রীয় সরকার কার্যত দুর্বল হয়ে পড়ে, এবং স্থানীয় সামরিক নেতারা বিভিন্ন অঞ্চল দখল করে শাসন করতে থাকে।

• এই সময় জাতীয়তাবাদী (Kuomintang, KMT) ও কমিউনিস্ট পার্টি (CPC) ধীরে ধীরে শক্তিশালী হতে থাকে।

৩. চিয়াং কাইশেক ও কুওমিনটাং-এর শাসন (১৯২৮-১৯৪৯)

• চিয়াং কাইশেক (Chiang Kai-shek) ১৯২৮ সালে চীনকে একীভূত করে এবং জাতীয়তাবাদী সরকার (Nationalist Government) প্রতিষ্ঠা করেন।

• ১৯৩১ সালে জাপান মাঞ্চুরিয়া দখল করে, যা চিয়াং কাইশেকের সরকারের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়।

• ১৯৩৭-১৯৪৫: দ্বিতীয় চীন-জাপান যুদ্ধ, যেখানে চিয়াং কাইশেকের সরকার জাপানের বিরুদ্ধে লড়াই করে।

৪. চীনা গৃহযুদ্ধ ও কমিউনিস্টদের বিজয় (১৯৪৫-১৯৪৯)

• দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর (১৯৪৫), চিয়াং কাইশেকের নেতৃত্বাধীন জাতীয়তাবাদীরা (KMT) এবং মাও সেতুং-এর নেতৃত্বাধীন কমিউনিস্ট পার্টি (CPC) গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে।

• ১৯৪৯ সালে কমিউনিস্টরা চূড়ান্ত বিজয় লাভ করে।

• ১ অক্টোবর ১৯৪৯ সালে মাও সেতুং (Mao Zedong) চীনা গণপ্রজাতন্ত্র (People’s Republic of China, PRC) প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন।

সিনেমায় ঘটনাগুলোর এতো ডিটেইল না পাওয়া গেলেও পুইয়ির জীবনসংশ্লিষ্ট ঘটনাগুলোর সঙ্গে এই বিষয়গুলো প্রাসঙ্গিকভাবেই উঁকি দেয়। আমরা সিনেমায় সেসময়কার চীনের সাধারণ মানুষের কথা খুব একটা দেখতে পারি না। তবে চীনের শেষ সম্রাটের সাধারণ মানুষে রূপান্তর হওয়ার গল্প দেখি।

৮

‘দ্য লাস্ট এম্পেরার’ চলচ্চিত্রে ‘ফরবিডেন সিটি’তে ইউনুচদের প্রভাব এবং সিটি থেকে তাদের বের করে দেওয়ার বিষয়টি এসেছে। চীনে ইউনুচদের (খোজা পুরুষদের) একটি দীর্ঘ ও জটিল ইতিহাস রয়েছে, যা প্রায় ৩,০০০ বছর ধরে চলে এসেছে। রাজপরিবার ও অভিজাত শ্রেণির মধ্যে ইউনুচদের উপস্থিতি ঝোউ রাজবংশ (Zhou Dynasty, ১০৪৬-২৫৬ BCE) থেকে শুরু হয়ে চিং রাজবংশের (Qing Dynasty, ১৬৪৪-১৯১২) শেষ পর্যন্ত টিকে ছিল। তারা সাধারণত রাজদরবারের সেবক, গুপ্তচর, পরামর্শদাতা, এমনকি ক্ষমতাশালী রাজনীতিবিদ হিসেবেও কাজ করতেন। চীনের রাজপরিবারের গোপনীয়তা রক্ষা এবং সম্রাটের স্ত্রীরা যেন অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গে সম্পর্কে জড়াতে না পারেন, তা নিশ্চিত করার জন্য শুধুমাত্র খোজা পুরুষদেরই নিষিদ্ধ নগরীতে প্রবেশের অনুমতি ছিল। ফলে দরিদ্র পরিবার ও উচ্চাভিলাষী ব্যক্তিরা ক্ষমতা ও সম্পদের আশায় নিজেরাই খোজা হয়ে রাজদরবারে কাজ নিতেন। অনেক অভিভাবক তাদের সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে ইচ্ছাকৃতভাবে খোজা করতেন, যাতে তারা রাজদরবারে প্রবেশের সুযোগ পায় এবং পরিবারকে আর্থিকভাবে সহায়তা করতে পারে। প্রথম দিকে ইউনুচদের কাজ ছিল পরিচারক, দাস বা রান্নার কাজে সহায়তা করা। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে, তারা সম্রাটের ঘনিষ্ঠ সহচর হয়ে উঠতে লাগলেন এবং রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষমতা অর্জন করলেন। কিন্তু অধিকাংশ ইউনুচ শোষিত, লাঞ্ছিত ও অত্যাচারিত হতেন। তাদের সাধারণ মানুষের মতো মর্যাদা দেওয়া হতো না, এবং রাজদরবারে সামান্য ভুল করলেই মৃত্যুদণ্ড পেতে হতো। ফরবিডেন সিটিতে হাজার হাজার ইউনুচ কাজ করতো। পুইয়ির সময় ইউনুচরা দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল। সম্রাটের আসবাবপত্র চুরি করে বাইরে বিক্রি করে দিতো। ফলে পুইয়ি প্রায় ১৫০০ ইউনুচকে ‘ফরবিডেন সিটি’ থেকে বের করে দেন। এরপর, ইউনুচরা সমাজে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করলেও তারা বিবাহ বা পরিবার গঠনের সুযোগ পাননি এবং অনেকেই চরম দারিদ্র্যের শিকার হন। আপনারা আগ্রহী হলে জিয়া ইয়িংহুয়া বিরচিত ‘The Last Eunuch of China’ পাঠ করতে পারেন।

৯

১৯২৪ সালে ৫ নভেম্বর সম্রাট পুইয়ি ‘ফরবিডেন সিটি’ ত্যাগ করতে বাধ্য হন। এইসব আমরা সিনেমায় দেখি। কিন্তু সিনেমায় দেখি না, তার আগে এপ্রিল-মে মাসে আমাদের রবীন্দ্রনাথ চীন ভ্রমণে গিয়ে ফরবিডেন সিটি ঘুরতে যান। এবং সেখানে পুইয়ির সঙ্গে ছবিতে ওঠেন।

১০

সিনেমার শেষ দিকে চীনের কালচারাল রিভ্যুলেশনের খণ্ডচিত্র উঠে এসেছে। একটি জাতি যখন নিজেদের একটি নির্দিষ্ট দিকে উত্তরণে ধাবিত করতে থাকে, তখন অনেক ভুল সিদ্ধান্ত আসে। অযথাই নষ্ট হয় দীর্ঘদিন লালিত শুদ্ধ প্রথা। বহুদিন পর সময়ের কোন এক জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে পেছন দিকে তাকিয়ে সেই ভুলটা চোখে পড়ে। এর আগে বিষয়টি স্পষ্ট বোঝা যায় না।

১১

১৯৮৮ সালের অ্যাকাডেমিক অ্যাওয়ার্ডে ‘দ্য লাস্ট এম্পেরর’ ইতিহাস গড়ে। মোট নয়টি ক্যাটাগরিতে মনোনীত হয়ে চমকপ্রদভাবে নয়টি বিভাগেই জয়ী হয়। যা ছিল ওই সময়ের বিরলতম ঘটনার একটি।

জন্ম ময়মনসিংহে। অ্যাকাডেমিক পড়াশোনা সমাজকর্ম ও উন্নয়ন অধ্যয়ন বিষয়ে। সংবাদমাধ্যমে কর্মরত। ভালোবাসেন কবিতা, গল্প ও সিনেমা।