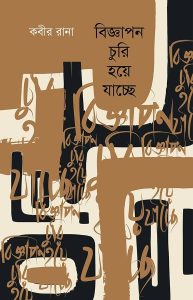

প্রথমে এই তথ্য দেই যে, অমর একুশে বইমেলা ২০২৫-এ বের হয়েছে আমার সপ্তম ছোটোগল্প গ্রন্থ ‘বিজ্ঞাপন চুরি হয়ে যাচ্ছে’। প্রকাশ করেছে পুণ্ড্র প্রকাশন। বইটি পাওয়া যাচ্ছে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের ১২৫ নাম্বার স্টলে। এবার এ গল্পগ্রন্থ নিয়ে কিছু সামান্য কথা।

কী নিয়ে গল্প

যে নগরীতে আমার বা আমাদের বসবাস তার স্থানগুলোর নাম মাথাকেন্দ্রিক এবং জীবনযাপনও মাথাকেন্দ্রিক। এ নগরীকে মাথাকেন্দ্রিক বলছি আক্ষরিক অর্থে এবং রূপকার্থে। অবচেতনভাবে হয়তো এ নগরীর সকলেই মাথায় বিশ্বাস করে অথবা মাথার বিজ্ঞাপনে বিশ্বাস করে। এ স্থানের নাম সাতমাথা। এ নগরীর সকল আগমন, সকল গমন এ সাতমাথাকে কেন্দ্র করে। একদা একটা সকালের ভেতর দিয়ে হাঁটতে থাকি। সূর্য এ নগরে এখনও আসে, আর সকাল তৈরি হয় সে আলোয়। সকালের

বিজ্ঞাপন চুরি হয়ে যাচ্ছে | কবীর রানা | ধরন: ছোটোগল্প | প্রচ্ছদ: তৌহিন হাসান | প্রকাশক: পুণ্ড্র প্রকাশন | বইটি সংগ্রহ করতে এখানে ক্লিক করুন

ভেতর কতো যে দৃশ্য তৈরি হয়ে গেছে। কতো কতো যে মানুষ। দৃশ্য জলের ঢেউয়ের মতো। দৃশ্য তৈরি হচ্ছে, দৃশ্য ভেঙে যাচ্ছে। অসংখ্য মানুষ নগরের বাইরে যাবার চেষ্টা করছে, নগরে প্রবেশের চেষ্টা করছে। আমি এতো সব দৃশ্যের ভেতর থেকে একটা দৃশ্যের ভেতর পরিপূর্ণভাবে প্রবেশের চেষ্টা করি। সাতমাথার একমাথায় একজন বৃদ্ধ লুঙ্গি পরে দাঁড়িয়ে। হাতে লাঠি, যা বৃদ্ধ বয়সের আত্মীয়। আমি তার কাছে যাই। আমি তার দিকে তাকাই। তার মুখের অভিব্যক্তিতে এক ধরনের সমস্যা। সে জানায় তার টুপি হারিয়ে গেছে। আমি তার পোশাকের দিকে ভালো করে তাকাই। পরণের লুঙ্গিটা উঁচু করে পরা। গায়ে আধা ময়লা স্যান্ডো গেঞ্জি। লাঠিটার রং কালো। সে তার হারানো টুপিটা খুঁজছে এই সাতমাথায়। টুপি না পাওয়া পর্যন্ত সে তার স্বাভাবিক জীবন যাপনে ফিরে যেতে পারছে না। তাকে আমি আরও কিছু প্রশ্ন করার চেষ্টা করি আমার কাছে তাকে আরও পরিচিত করার জন্য। সে টুপি প্রশ্নের বাইরে যেতে পারে না। দেখি সে হারানো টুপি বিষয়ের বাইরে যাবে না। তার সকল গতি এখন স্থগিত হয়ে গেছে। টুপি যেন তার কাছে একমাত্র পরিচয়। পরিচয় সংকটে ভুগছে সে। আমি তার অভ্যন্তরে, বলা ভালো এই বৃদ্ধ দৃশ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ না করতে পারলে কল্পনার আশ্রয় নিই। তাকে, বৃদ্ধকে, নিয়ে যাই অতীতে। সে হয়তো গ্রাম থেকে শহরে এসেছে। ধর্মীয় ভ্রমণে বা নগরে আত্মীয় থাকার কারণে এ নগরে প্রবেশ করেছে। তার প্রাক্তন সংসারে তার ছেলে মেয়েরা বড়ো হয়ে গেলে সংসারের ভেতর সে আর প্রবেশ করতে পারছে না। মাথায় টুপি লাগিয়ে সে চেষ্টা করছে প্রবেশ করতে অন্য কোনো অবস্থানে। অতঃপর বৃদ্ধকে নিয়ে যাই ভবিষ্যতে, তার কোনো নির্ভরযোগ্য আশ্রয় নাই। টুপি মাথায় দিয়ে যাবে যে নতুন আশ্রয়ে। তাকে ভাবি ধর্মীয় পরিচয়ে, সামাজিক পরিচয়ে, সাংস্কৃতিক পরিচয়ে, রাজনৈতিক পরিচয়ে। ভাবনা কতো কতো দিকে যে যায়। তার ভেতর আবিষ্কার করি জীবনের কিংবা গল্পের অজস্র সম্ভাবনা। তার ভেতর পুরো বাংলাদেশ চলে আসে। চলে আসে গ্রাম, নগর, নিসর্গ, মানুষের ইতিহাস। তার ভেতরে অজস্র মানুষ আবিষ্কার করি। রূপকের সাহায্যে, প্রতীকের সাহায্যে তার টুপি হারানোকে ব্যাখ্যা করতে ইচ্ছা হয়। এভাবে এক সময় দেখি আমি নিজেই রূপান্তরিত হয়ে গেছি ওই বৃদ্ধ ব্যক্তিটিতে। যে আমি নিজেই টুপি হারিয়ে ফেলেছি কবে কোথায় জানি না। টুপির সন্ধানে আমি। আমি থেকে দেখি পুরো বাংলাদেশ টুপি খুঁজছে। টুপিটা মূর্ত থেকে বিমূর্ত হয়ে যায়। না দেখা টুপিটা হয়ে যায় কতো কিছুর প্রতীক। এক সময় টুপিটাকে মনে হয় আমার অথবা আমাদের সকলের বুদ্ধিবৃত্তিক পরিচয়ের প্রতীক। আমরা বুদ্ধির সাহায্যে আমাদের পরিচয় খুঁজে পাচ্ছি না। নানা রাস্তায় টুপি খুঁজে ফিরছি। আর টুপি না পেলে প্রতি সকালে সাতমাথায় টুপি খুঁজতে যেতে হবে। আর কোনো সূর্যোদয়ই আমাকে গন্তব্যে নিয়ে যাবে না। বৃদ্ধের দিকে আর তাকাই না। এই এক দৃশ্যেই আমার চিন্তা খাবি খায়। আমি এই দৃশ্যের সম্ভাবনা ও বিশালত্ব দেখে হতবাক হয়ে যাই। আর দেখি কিভাবে বাস্তব হয়ে যায় অবাস্তব এবং এই অবাস্তব হয়ে যায় বড়ো বাস্তব। বুঝি এক সকালের এতো সব দৃশ্য, এতো সব গল্প যে কাউকেই চিরকাল ভাবানোর ক্ষমতা রাখে।

প্রতিটি যুগ দাবী করে তাকে উপস্থাপন করা হোক ব্যাখ্যা করা হোক নতুন করে। তাই প্রতিটি যুগের প্রয়োজন হয় নতুন গল্পকারের। পুরাতন চেতনার গল্পকারেরা পারেন না নতুন যুগের গল্প লিখতে। সঙ্গে এই কথা ঠিক যে পুরাতন শিল্পকৌশল দিয়ে নতুন যুগের গল্প লেখাও যায় না।

এক সকালের ভেতর কতো অতীত, কতো বর্তমান, কতো ভবিষ্যৎ আলো ছড়াচ্ছে, অন্ধকার ছড়াচ্ছে। তখন আবারও ভাবি কী নিয়ে গল্প? মানুষ যা বলছে সারাক্ষণ তা নিয়ে, নাকি মানুষ যা করছে সারাক্ষণ তা নিয়ে; অথবা মানুষ যা বলছে ও করছে সারাক্ষণ তা নিয়ে। অথবা মানুষের না-বলা কথা ও না-বলা কাজ নিয়ে গল্প। উত্তর হয়তো এ রকম—মানুষ যা বলছে, মানুষ যা করছে, মানুষ যা বলতে পারছে না, করতে পারছে না—সব নিয়েই গল্প। বাস্তব নিয়ে গল্প, অবাস্তব নিয়ে গল্প। একথা তো ঠিক যে শিল্প মানুষের জীবনের পরিধি বাড়িয়ে দেয়। আদিকাল থেকে মানুষের আয়তনকে বাড়িয়ে দেবার কাজ করছে শিল্প। আর গল্প তো জীবনকে সব সময় সম্প্রসারিত করে। গল্প বলার, গল্প লেখার অনেকগুলো কারণের একটা প্রধান কারণ এই বোধ হয় একজন গল্পকার মানুষের পরিচয় সন্ধানে যান নানা ভঙ্গিতে। ছোটোগল্প জীবনের অজস্র দৃশ্য থেকে একটা দৃশ্যে যায়। একটা দৃশ্যের ভেতর গল্পকার দেখে জীবনের সকল দৃশ্য। ওই বৃদ্ধ আমার চিন্তায় এসে আরেকটি প্রশ্ন হয়, আরেকটি উত্তর হয়। এই বৃদ্ধ মানুষটি সাতমাথার বাইরে মানসিকভাবে কোথায় দাঁড়িয়ে আছে। তখন মনে হয় মানুষের অবস্থান নির্ণয় করতে গিয়ে একজন গল্পকার সংকটে পড়ে যাচ্ছে। নানামুখী সংকটের ভেতর বড়ো সংকট এই যে আজকের যে চরিত্রটিকে সে তার গল্পে হাজির করতে চায় মানসিকভাবে সে দাঁড়িয়ে আছে কোন মাথায়। সে কি দাঁড়িয়ে আছে গ্রামে, নগরে; মাঠে, বাজারে; বর্তমানে, অতীতে; মানুষের পক্ষে, মানুষের বিপক্ষে; ধর্মে, অধর্মে; রাজনীতিতে, অরাজনীতিতে— আরও নানাবিধ দ্বান্দ্বিক অবস্থানে। আমরা আজ দেখতে পাচ্ছি মোটা দাগের এ সকল বিভাজন অবলুপ্ত হয়ে গেছে। একই সাথে একজন ব্যক্তি নানা অবস্থানে পতাকা ওড়াচ্ছে। এক সময় অথবা এখনও গল্প আলোচনায় অনেক ভাগের একটা ভাগ করি গল্পের সেটিং এর বিষয়ে—গল্প সে গ্রামীণ জীবনের অথবা নগর জীবনের। কিন্তু বিষয়টির গভীরে গেলে দেখি গ্রাম ও নগরের বিভাজন রেখার বেশির ভাগটুকুই লুপ্ত হয়ে গেছে। নগর গ্রামকে গিলে খেয়েছে আক্ষরিক অর্থেই। এই সত্য এখন খুব ঠিক যে গ্রামে বা নগরে যেখানেই অবস্থান করুক না কেন মানসিক দিক দিয়ে এখন সকলেই নাগরিক চেতনার অধিকারী। স্যাটেলাইট টেলিভিশন, মোবাইল ফোন, রাজনীতি, ইন্টারনেট, যৌনতা ব্যবহারে গ্রামের সঙ্গে নগরের কতটুকুই বা প্রভেদ। তাই দেখি আজকে আমাদের সকল মানুষই কম-বেশি নাগরিক চেতনায় জীবন উদ্যাপন করছে। একজন গল্পকারের কাছে আজকের মানুষের পরিচয় গ্রামীণ বা নাগরিক বিভাজনে নয়। স্থানিক বৈশিষ্ট্য ব্যক্তির কাছে মুখ্য হচ্ছে না তার পরিচয় প্রকাশে। একজন অথবা সকল মানুষের কাছে নগর একটা বাস্তবতা, মূর্তে অথবা বিমূর্তে। আর গ্রাম একটা কাব্যিক কনসেপ্ট এর নাম। যে কনসেপ্ট বাস্তবতায় অতীত কিংবা ভগ্ন বাস্তব। এই নতুন স্থানিক বাস্তবতা এবং আরও নানাবিধ বাস্তবতা গল্পে ধারণ করতে হলে গল্প লেখার কৌশল তো নতুন হতে হবে। আর একজন গল্পকারের গল্পের বিষয়ে ধারণা অর্জনের পরপরই আবিষ্কার করতে হয় ওই বিষয়টাকে গল্পে ধারণ করার শিল্পকৌশল। আমার এ গল্পগ্রন্থে গল্পগুলো এ রকমভাবেই এসেছে।

নিজস্ব পোশাক

এই কথা ঠিক যে প্রতিটি শিল্পকর্ম শিল্পীর জীবনদর্শন, বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন। মূলত শিল্পী তার জীবনদর্শন, বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গিটি অন্যের সামনে উপস্থাপন করার জন্যই শিল্পটি সৃষ্টি করেন। আর সেটি করতে গিয়েই তার প্রয়োজন হয় শিল্পকৌশল। শিল্পকৌশল শিল্প সৃষ্টির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। গ্রিক নাটকের বিষয়বস্তু আগেই জানা থাকত দর্শকদের। তবুও দর্শকেরা যেত সে নাটক দেখতে। তার কারণ তারা সেখানে যেত নাট্যকারের সে বিষয়টির ট্রিটমেন্ট দেবার শিল্পকৌশল দেখতে। শেক্সপিয়ারের নাটকের একটি দুটি ছাড়া সকল প্লটই ধার করা। অন্য নাট্যকারদের সঙ্গে তার সকল পার্থক্য ঘটে গেছে বিষয় উপস্থাপনার শিল্পকৌশল ও ট্রিটমেন্টে। নতুন গল্প লেখা যাবে অথবা যাবে না এ বিতর্ক মহাভারতের মতো চিরজীবি হোক। কিন্তু নতুন দর্শন, নতুন জীবনদৃষ্টি, নতুন কণ্ঠস্বর গল্পে যে কালে কালে প্রদান করা সম্ভব তা নিয়ে বিতর্কে যাবে কোন অর্বাচীন। আর নতুন সময়ে জীবনকে নতুন করে দেখা ও নতুন করে উপস্থাপন করার ভেতর দিয়ে নতুন গল্প তৈরি হয়। আর এই নতুন গল্প সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে বড়ো প্রভাবক গল্পের শিল্পকৌশল। প্রতিটি যুগ দাবী করে তাকে উপস্থাপন করা হোক ব্যাখ্যা করা হোক নতুন করে। তাই প্রতিটি যুগের প্রয়োজন হয় নতুন গল্পকারের। পুরাতন চেতনার গল্পকারেরা পারেন না নতুন যুগের গল্প লিখতে। সঙ্গে এই কথা ঠিক যে পুরাতন শিল্পকৌশল দিয়ে নতুন যুগের গল্প লেখাও যায় না।

ভাষা, যা গল্পের অন্যতম চরিত্র

আমার কাছে সব সময় মনে হয়েছে, কথাশিল্পে কথা অর্থাৎ ভাষা শিল্পীত হতে হয়। কথাকে শিল্পের পর্যায়ে না নিতে পারলে তা কথাশিল্প হয়ে ওঠে না। আর ভাষা তার একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। গল্পে যেমন নানা রকম চরিত্র সৃষ্টি করতে হয়, তেমনি ভাষাও সৃষ্টি করতে হয়। লিখতে লিখতে মনে হয়েছে ভাষা একটা বড়ো চরিত্র। আর এই চরিত্রকে না চিত্রায়িত করতে পারলে গল্প ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে।

ফিকশনের বিগ ব্যাং

ফিকশন লেখার ক্ষেত্রে কিংবা বলা যায় যে কোনো লেখার ক্ষেত্রে বিগ ব্যাং এর মতো একটা বিষয় ঘটে যায়। বিগ ব্যাংয়ের পর যেমন জন্ম হলো স্থান ও কালের, তেমনি এক্ষেত্রেও সে বিষয়টা ঘটে থাকে। প্রচলিত কথায় ফিকশনের মোটামুটি যে কয়েকটি উপাদান থাকে সেগুলো হলো : চরিত্র, স্থান-কাল, কাহিনি, দ্বন্দ্ব, দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিষয়। এগুলোকে কমিয়ে বলতে পারি একজন ফিকশন লেখক তৈরি করেন স্থান কাল মানুষ এবং তার নানাবিধ ভ্রমণ। আর ফিকশন পাঠক লেখকের নিকট থেকে কী চান? একজন পাঠক লেখকের নিকট থেকে চান চেনা-অচেনা স্থান, চেন-অচেনা কাল, চেনা-অচেনা মানুষ, চেনা-অচেনা মানুষের নানাবিধ ভ্রমণ। যা চারপাশে আছে তা যেমন চায় যা চারপাশে নাই তাও চায়। আর লেখক যা জানেন চারপাশ থেকে তা যেমন লেখেন, যা চারপাশ থেকে জানেন না তাও লেখেন। সেটা কীভাবে সম্ভব যা তার চারপাশে নাই। তার উত্তর— কল্পনা। কল্পনা থেকে তৈরি করেন তিনি আরেক বাস্তব। প্রতিটি লেখকের খাতা বা ইলেকট্রনিক মনিটর হলো তার কল্পনা জমা রাখার জায়গা। কল্পনার সাহায্যে চারপাশে না থাকা এক বা একাধিক জগতকে তিনি নির্মাণ করেন। কল্পনা ফিকশন লেখার বা বলি সব শিল্পের সবচেয়ে দরকারি বিষয়। দীর্ঘকাল রিয়ালিজম ফিকশনের প্রধান ধারা হলেও ফ্যান্টাসি ও কল্পনা এখন ফিকশনকে দখল করতে চাচ্ছে।

অনেক সময় প্রতিকূল সামাজিক অবস্থানে দৃশ্যমান বাস্তবতার চাইতে ব্যক্তির মনোজাগতিক, কল্পজাগতিক বাস্তবতা অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র, জীবিকা যখন ক্রমশ একজন ব্যক্তির ব্যক্তিজীবনকে শৃঙ্খলিত করে ফেলছে তখন তার মনোজাগতিক ও কল্পজাগতিক বাস্তবতা অ্যাবসার্ড হতে বাধ্য।

বাস্তব-অবাস্তবের সীমারেখা

যখন একজন মানুষের দিকে তাকাই, তখন তার ভেতর অনেক রকমের বাস্তবতা দেখি। কিছু মূর্ত বাস্তবতা কিছু বিমূর্ত বাস্তবতা। যে বৃদ্ধকে সাতমাথায় দেখি টুপি হারিয়ে পরিচয়হীন হয়ে পড়েছে, অতীতহীন হয়ে পড়েছে, বর্তমানহীন হয়ে পড়েছে, ভবিষ্যৎহীন হয়ে পড়েছে; তার এই মূর্ত অসহায় অবস্থার বাইরে আরও আরও বাস্তবতা আছে, যেগুলো বিমূর্ত। আর সে সকল বাস্তবতা আপাতভাবে উদ্ভট মনে হতে পারে। প্রতিটি মানুষ তার মনোজাগতিক বাস্তবতায়, কল্পজাগতিক বাস্তবতায় অসংখ্য অবাস্তব বিষয় নিয়ে বাস করেন যে সকল অবাস্তবতার তেমন ব্যাখ্যা তার কাছে নাই। কিন্তু ব্যক্তি জানে সে সকল মনোজাগতিক, কল্পজাগতিক অবাস্তবতা, উদ্ভটতা ছাড়া সে চলতে পারবে না, বাঁচতে পারবে না। অনেক সময় প্রতিকূল সামাজিক অবস্থানে দৃশ্যমান বাস্তবতার চাইতে ব্যক্তির মনোজাগতিক, কল্পজাগতিক বাস্তবতা অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র, জীবিকা যখন ক্রমশ একজন ব্যক্তির ব্যক্তিজীবনকে শৃঙ্খলিত করে ফেলছে তখন তার মনোজাগতিক ও কল্পজাগতিক বাস্তবতা অ্যাবসার্ড হতে বাধ্য। আর একজন গল্পকার তাকে নিয়ে গল্প লিখতে গিয়ে দৃশ্যমান বাস্তবতার সাহায্যে ব্যক্তির, সমাজের, রাষ্ট্রের চরিত্র প্রকাশ করতে পারছেন না। একজন গল্পকার এ সকল মনোজাগতিক ও কল্পজাগতিক বাস্তবতাকে প্রকাশ করতে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছেন রূপকের, প্রতীকের। সে রূপক, প্রতীক অনেক ক্ষেত্রেই প্রথাবদ্ধ নয়। এর ফলে গল্পে জীবন প্রকাশের সীমানা বেড়ে যাচ্ছে। সঙ্গে একথা তো ঠিক যে একজন গল্পকার কেবল দৃশ্যমান বাস্তবতাকেই হাজির করেন না গল্পে, অদৃশ্য অসংখ্য বাস্তবতা থাকে তার গল্পে। আর এ অদৃশ্য বাস্তবতাকে অনেক সময় আপাতভাবে অবাস্তব মনে হতে পারে। একজন গল্পকার সর্বদাই বাস্তবতা ও জীবনের পরিধি বাড়িয়ে দেন, বাস্তবতা ও জীবনের সম্ভাব্যতা বাড়িয়ে দেন।

রূপকথা টিকে আছে। রূপকথার ফ্যান্টাসির খুব বেশি ব্যাখ্যা হয়নি আমাদের দেশে। রূপকথা যদি রূপকের আড়ালে কথা হয় তবে দেখি তা উদ্ভট নয়। তার আছে নিজস্ব যুক্তি শৃঙ্খল, তার আছে এক বা একাধিক বাস্তবতা। গুহাযুগের প্রথম মানুষটি যখন কোনো নারীকে বলেছিল নারীটি দেখতে লাল গোলাপের মতো তখন তার মতো উদ্ভট কথা আর কে-বা সৃজন করেছিল। অথচ সে কথা আজ অতি স্বাভাবিক, ক্লিশে। আজকে লাতিন আমেরিকার কুহকী বাস্তবতা বা জাদুবাস্তবতা গল্পে বাস্তবতার সীমানা বাড়িয়ে দিলে আমরা কখনও তা পড়ে বিভ্রান্ত, কখনও মুগ্ধ। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তার যৌক্তিক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হতাশ। বুঝি অসহায় হয়ে যাচ্ছি এসব গল্প পড়ে। নাগাল পাচ্ছি না, তল পাচ্ছি না এসব গল্পের বক্তব্যের, উদ্দেশ্যের। তারপর শুধু ভালোবাসার অনুকরণবোধে, ভালোবাসা বোধে থেমে থাকি। বুঝি না এই ভালোবাসার ভেতর কোন যুক্তি কীভাবে কোথায় আছে। অথবা আমরা আমাদের শহিদুল জহিরের বেশিরভাগ গল্পের কাছে হতাশ হই তাকে যুক্তি দিয়ে ধরতে পারি না বলে, পড়তে পারি না বলে। যে বাস্তবতা তার গল্পে আছে তার বেশিটুকুর ব্যাখ্যা আমাদের জানা নেই। তাই নতুন গল্পের, নতুন বাস্তবতার নতুন ব্যাখ্যা জানা জরুরি। নতুন গল্প যেমন একদিনে হয় না, তেমনি সে নতুন গল্পের ব্যাখ্যা-কাঠামোও একদিনে দাঁড়ায় না। অনেকের হাতে কিংবা একজন শক্তিশালী, উচ্চ কল্পনাশক্তিসম্পন্ন সমালোচকের হাতে সে সব নতুন গল্পের ব্যাখ্যা কাঠামো তৈরি হয়। তৈরি হয় নতুন গল্পের, নতুন ব্যাখ্যার নতুন নন্দনতত্ত্ব।

জীবনযাপন ও লেখা

এই চিন্তা আমাদের কারো কারো বদ্ধমূল যে, লেখা হতে হবে নিজের যাপিত জীবন থেকে। একটু প্রচলিত কথাই বলি, জীবন থেকে নেয়া। কিন্তু যদি আমরা আরও গভীরভাবে তাকাই, তবে দেখব, যে জীবন যাপন করা হয়নি লেখকের, সে জীবন নিয়েও তিনি সৃষ্টি করেছেন ক্লাসিক সাহিত্য। তার দু-একটি উদাহরণ রূপকথা, শেক্সপিয়ারের রাজা বাদশাদের নিয়ে লেখা নাটক। এরূপ উদাহরণ আরও অসংখ্য দেয়া যেতে পারে। আসলে শিল্প, কথাশিল্প শেষ পর্যন্ত নির্মাণ। যার প্রধান উপকরণ বাস্তব হলেও কল্পনা ছাড়া সে বাস্তব শিল্প হতে পারে না। শিল্প সৃষ্টির সক্ষমতার উপর নির্ভর করে তা শিল্প হয়ে উঠল কি না।

জন্ম ১৯৬৮, কুষ্টিয়ায়। বর্তমানে সরকারি কলেজে অধ্যাপনা করছেন। লেখেন বিভিন্ন লিটলম্যাগে। সম্পাদিত লিটলম্যাগ : নিজকল্পা। প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ : জল আসে মানুষের দীঘিতে, মানচিত্রকর, আমাদের গ্রামে একটা পাখিচোর আছে, বিড়াল পোষা প্রতিবেশিনীরা, কোথায় কোথায় ঘুমিয়েছিলাম এবং মেয়াদোত্তীর্ণ নিরাপত্তাসমূহ। উপন্যাস : কেউ মরছে না ।