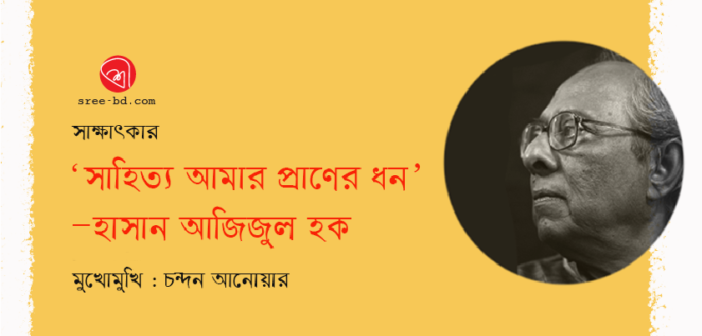

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : চন্দন আনোয়ার

রাজশাহী শহরের এক প্রান্তে প্রায় নির্জন গ্রামীণ আবহে অবস্থিত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় শিক্ষকের প্রচেষ্ঠায় গড়ে ওঠা বিশ্ববিদ্যালয় হাউজিংয় সোসাইটি (বিহাস) এর প্রবেশমুখ থেকে কয়েক ধাপ সামনে এগিয়ে পূর্বদিকে বাঁক নিয়ে দুটো বাড়ির পরেই হাসান আজিজুল হকের বসতবাড়ি ‘উজান’। লেখকের বাড়ির পেছনে বিস্তৃত ফসলি মাঠ। চমৎকার একটি নৈসর্গিক পরিবেশে লেখকের মুখোমুখি হয়েছিলাম। প্রায় সাড়ে তিনঘণ্টার দীর্ঘ সাক্ষাৎকারের মধ্য দিয়ে লেখকের সাহিত্য, সংস্কৃতি, দর্শন, রাজনীতি, রাষ্ট্র ইত্যাদি বহুমাত্রিক বিষয় নিয়ে আলাপ হয়েছে। সাক্ষাৎকাটি গ্রহণে পরামর্শ দিয়ে ও উপস্থিত থেকে সার্বিক সহযোগিতা করেন আমার বন্ধুপ্রতীম কবি কামরুল বাহার আরিফ আর অনুজপ্রতীম গল্পকার মোজাফ্ফর হোসেন। আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। প্রাথমিক কুশলাদি বিনিময়ের কথা এখানে উদ্ধৃত না করে সরাসরি মূল আলাপ থেকে শুরু করা হয়েছে।

স্যার, আপনার লেখা প্রথম গল্প ‘শকুন’-এ সামষ্টিক দ্রোহের কথা আছে। পরের সকল গল্প ও অন্যান্য লেখায় এই সামষ্টিক দ্রোহকে আরও সুস্পষ্ট করেছেন। আরও জোরালো করেছেন। আপনি কি মনে করেন মানুষের মুক্তির জন্যে এই সামষ্টিক দ্রোহের বিকল্প নেই? বর্তমান বাস্তবতায় অনেকেই কিন্তু মনে করেন মাহাথির মহম্মদ, বঙ্গবন্ধু বা নেলসন ম্যান্ডেলার মতো এমন একজন পাইওনিয়ার ছাড়া সামষ্টিক দ্রোহ সম্ভব নয়।

হাসান আজিজুল হক : শুনো চন্দন, প্রথমে একটা অত্যন্ত কঠিন প্রশ্ন দিয়ে শুরু করলে তো, তাতে এই সাক্ষাৎকারের একটা আনুষ্ঠানিক ভারিক্কি চেহারা দাঁড়াবে। কথোপকথনই হচ্ছে সবচাইতে ভালো সাক্ষাৎকার। আমি সেজন্যে সবাইকে বলি, যারা আমার সাক্ষাৎকার নিতে চান তাঁরা যেন প্রস্তুত হয়ে আসেন, সশস্ত্র হয়ে আসেন, তারা যেন আমার লেখা আমার চাইতেও ভালো করে পড়েন। সাধারণত লেখক নিজের লেখা নিজে পড়েন না। পড়েন পাঠক। সাক্ষাৎকার যে নিতে আসবে তাঁর সবজান্তা হওয়া উচিত আমার লেখা সম্পর্কে, কারণ আমাকে তাঁর কাউন্টার করা দরকার, যাতে করে সে কিছু পায়। একেবারে সবটাই আলুনি ডালভাতের মতো পানসে হয়ে না যায়। তুমি যে কথা তুলেছ, সে বিষয়ে আমার কিছু বলার নেই। আমার মন্তব্য জিজ্ঞাসা না করাই উচিত। কেননা, আমার কাজ আমি করেছি। ব্যাখাটা দিতে পারি না, তবে কারণ দিতে পারি। মন্তব্য করার অধিকার রাখি না। কারণ মন্তব্য করার অধিকার পাঠকের এবং তোমরা যারা সাক্ষাৎকার নিতে এসেছো তাদের। আবার আমার কৈফিয়তেরও কোনো জায়গা রাখি না। এই জাতীয় মন্তব্য আমার সাক্ষাৎকারে অসংখ্যবার ঘটেছে। তারা হয়তো তাদের মতো করে মন্তব্য করেছে, সেই মন্তব্যের সঙ্গে কিছু আমি একমত, কিছু একমত নই, কিছু আবার অভাবিতপূর্ব। এ ধরনের মন্তব্য যে কেউ করতে পারে আমি মনেই করতে পারি না। আমি যে চিত্রকল্পের কথা ভেবেছি, সেই চিত্রকল্পের কথা না ভেবে সে সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা ভাবতে পারে। এমনকি আমি যা ভেবে লিখেছি, এবং সে যেটা পেয়েছে সেটা আমার শ্লাঘার কারণ হতে পারে। মনে হতে পারে, এটা এভাবে চলে গেছে! এতোটা প্রতীক অর্থে চলে গেছে! কাজেই, তখন আমার খানিকটা অবাকই হতে হয়। কারণ আমি সেভাবে ভেবে লিখি না। একজন লেখক প্রাণপণে চেষ্টা করেন তাঁর কথা লিখতে। পাঠকের কাছে পৌঁছুতে। তারপর তিনি পাঠকের কাছে পৌঁছুন কত রকমভাবে, সেটিই কিন্তু একটি সাক্ষাৎকারে উঠে আসতে পারে। অনেক সময় অবাক করে, অনেক সময় আমার মনে হয় ওরা ঠিক বলছে না, আমি এভাবে ভাবিনি। এটা যদি এভাবে চলে গিয়ে থাকে এবং সকলের কাছে চলে গিয়ে থাকে, তাহলে লেখক হিসেবে ঐ জায়গাটিতে আমার ব্যর্থতা স্বীকার করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। তবে কথা হচ্ছে, তোমাকে আমি সকলের প্রতিনিধি মনে করব কি না? সেটাও তো একটা কথা আছে। তুমি যেটা বলছো সকলের মনে এরকমটাই হয় কি না? কাজেই, লেখকের নিজের সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা যেমন দরকার, সাক্ষাৎকার যিনি নেবেন তাঁরও তো নিজের সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। অসম্ভব রকমের প্রশংসা বা নিন্দা দুটোর কোনোটিই দরকার নেই। কী করে সাহিত্য মানুষকে এন্রিচ করছে, কোন জায়গায়টায় সাহিত্যের শক্তি, সেই বিষয় নিয়ে এই কথোপকথন হতে পারে। তুমি যে সমষ্টির কথা বললে সেই কথা বললে অনেক বলতে হয়।

হাসান আজিজুল হক : শুনো চন্দন, প্রথমে একটা অত্যন্ত কঠিন প্রশ্ন দিয়ে শুরু করলে তো, তাতে এই সাক্ষাৎকারের একটা আনুষ্ঠানিক ভারিক্কি চেহারা দাঁড়াবে। কথোপকথনই হচ্ছে সবচাইতে ভালো সাক্ষাৎকার। আমি সেজন্যে সবাইকে বলি, যারা আমার সাক্ষাৎকার নিতে চান তাঁরা যেন প্রস্তুত হয়ে আসেন, সশস্ত্র হয়ে আসেন, তারা যেন আমার লেখা আমার চাইতেও ভালো করে পড়েন। সাধারণত লেখক নিজের লেখা নিজে পড়েন না। পড়েন পাঠক। সাক্ষাৎকার যে নিতে আসবে তাঁর সবজান্তা হওয়া উচিত আমার লেখা সম্পর্কে, কারণ আমাকে তাঁর কাউন্টার করা দরকার, যাতে করে সে কিছু পায়। একেবারে সবটাই আলুনি ডালভাতের মতো পানসে হয়ে না যায়। তুমি যে কথা তুলেছ, সে বিষয়ে আমার কিছু বলার নেই। আমার মন্তব্য জিজ্ঞাসা না করাই উচিত। কেননা, আমার কাজ আমি করেছি। ব্যাখাটা দিতে পারি না, তবে কারণ দিতে পারি। মন্তব্য করার অধিকার রাখি না। কারণ মন্তব্য করার অধিকার পাঠকের এবং তোমরা যারা সাক্ষাৎকার নিতে এসেছো তাদের। আবার আমার কৈফিয়তেরও কোনো জায়গা রাখি না। এই জাতীয় মন্তব্য আমার সাক্ষাৎকারে অসংখ্যবার ঘটেছে। তারা হয়তো তাদের মতো করে মন্তব্য করেছে, সেই মন্তব্যের সঙ্গে কিছু আমি একমত, কিছু একমত নই, কিছু আবার অভাবিতপূর্ব। এ ধরনের মন্তব্য যে কেউ করতে পারে আমি মনেই করতে পারি না। আমি যে চিত্রকল্পের কথা ভেবেছি, সেই চিত্রকল্পের কথা না ভেবে সে সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা ভাবতে পারে। এমনকি আমি যা ভেবে লিখেছি, এবং সে যেটা পেয়েছে সেটা আমার শ্লাঘার কারণ হতে পারে। মনে হতে পারে, এটা এভাবে চলে গেছে! এতোটা প্রতীক অর্থে চলে গেছে! কাজেই, তখন আমার খানিকটা অবাকই হতে হয়। কারণ আমি সেভাবে ভেবে লিখি না। একজন লেখক প্রাণপণে চেষ্টা করেন তাঁর কথা লিখতে। পাঠকের কাছে পৌঁছুতে। তারপর তিনি পাঠকের কাছে পৌঁছুন কত রকমভাবে, সেটিই কিন্তু একটি সাক্ষাৎকারে উঠে আসতে পারে। অনেক সময় অবাক করে, অনেক সময় আমার মনে হয় ওরা ঠিক বলছে না, আমি এভাবে ভাবিনি। এটা যদি এভাবে চলে গিয়ে থাকে এবং সকলের কাছে চলে গিয়ে থাকে, তাহলে লেখক হিসেবে ঐ জায়গাটিতে আমার ব্যর্থতা স্বীকার করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। তবে কথা হচ্ছে, তোমাকে আমি সকলের প্রতিনিধি মনে করব কি না? সেটাও তো একটা কথা আছে। তুমি যেটা বলছো সকলের মনে এরকমটাই হয় কি না? কাজেই, লেখকের নিজের সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা যেমন দরকার, সাক্ষাৎকার যিনি নেবেন তাঁরও তো নিজের সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। অসম্ভব রকমের প্রশংসা বা নিন্দা দুটোর কোনোটিই দরকার নেই। কী করে সাহিত্য মানুষকে এন্রিচ করছে, কোন জায়গায়টায় সাহিত্যের শক্তি, সেই বিষয় নিয়ে এই কথোপকথন হতে পারে। তুমি যে সমষ্টির কথা বললে সেই কথা বললে অনেক বলতে হয়।

আমি বরং ধরে নেই যে টেবিলে সবগুলো সমালোচকের বই ছড়ানো আছে। আমার যখন যেটা ইচ্ছে করছে আমি তখন সেটার রেফারেন্স ব্যবহার করব। মিশিয়ে দিচ্ছি। যেটা ঠিক হবে, তা হলো, আমি যেটা চিন্তা করছি সেটা অনুসরণ করা। নির্দিষ্ট জবাব পাবার জন্যে ব্যস্ত হবার দরকার নেই। সর্বশ্রেষ্ঠ, তারপরে নিকৃষ্ট—এসব নয়। কাজেই একটা ক্রম ধরে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করার চাইতে আমি চাই কথোপকথনের মধ্য দিয়ে একটা কিছু বেরিয়ে আসুক। আমার সামনে বঙ্কিমচন্দ্র আছেন, রবীন্দ্রনাথও আছে, তারাশঙ্কর আছেন, মানিকও আছেন। হয়তো আমি বঙ্কিম দিয়েই শুরু করলাম। আমার দরকার হলে মানিকের কাছে যাব। যাওয়াটি যেন স্বাভাবিক হয়। সেখানে যেন কোনো প্রশ্ন না আসে। সময়ের ক্রমে এটা যেন না মনে হয়, আচ্ছা, এই প্রসঙ্গে এই কথাটা এখানে আসছে কেন? এই রকম একটি খোলা জায়গা থেকে আমরা যদি আলোচনা করি তাহলে সেই আলোচনা থেকে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা থাকে বেশি। যেকোনো জিনিস কাটশর্ট করবে, তাহলে তুমি মুশকিলে পড়ে যাবে। গড়পড়তা সামগ্রিক একটি উদ্দেশ্য থাকবে তোমার, এই সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্য হচ্ছে সেটা। অনেকে সাক্ষাৎকার নেবার সময় ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করেন। কেউ গভীরভাবে ভাবতে বাধ্য করেন। নিজের ভাবনাটাকে আবার নতুন করে ভাবতে বাধ্য করেন।

স্যার, যারা আপনার অনুজ, বিশেষ করে আমরা যারা তরুণ, আমাদের মনে আষাঢ়ের মেঘের মতো পাক খেয়ে বেড়ায় অনেক জিজ্ঞাসা। বিশেষ করে চলতি সময় ও সমাজ, সাহিত্য, রাষ্ট্র ও রাজনীতি, বিশ্বায়ন ইত্যাদি বিচিত্র বিষয় ও বাস্তবতা নিয়ে তৈরি হওয়া জিজ্ঞাসার কোনো সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা পাচ্ছি না। আপনার সাথে সেই জিজ্ঞাসাগুলো নিয়ে শেয়ার করতে আগ্রহী।

হা. আ. হ : যেকোনো বিষয়ে কথা শেয়ার করা। মিলিয়ে নেওয়া আর কি। জেরা করার মতো কিন্তু নয়। এই বিষয়ে আমার কিছু বলার আছে কি না সেটা জানতে চাওয়া।

স্যার, সাহিত্যের আড্ডা নিয়ে বলছি। আপনার সম্বন্ধে কায়েস আহমেদ বলেছেন, ‘এমন আড্ডাবাজ লোক দুটি দেখেনি, আর ভদ্রলোক একাই একশো।’ আপনি আড্ডাপ্রিয় লেখক। আমরা তরুণরা সাহিত্যের আড্ডা থেকে সরে এসেছি। ক্রমশ নিজেরা দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ছি। দিন শেষে নিজের কাঁচা লেখাটা নিয়ে শেয়ার করার মতো কাছেধারে কেউ থাকে না। অথচ, আগে যেকোনো লেখা বন্ধুদের আড্ডায় প্রথম পাঠ হতো। আলোচনা-সমালোচনা হতো। লেখাটাকে সংশোধনের সুযোগ তৈরি হতো।

হা. আ. হ: একটা কথা আমি বলি। প্রত্যেকটা জিনিসকে ভালো করে খেয়াল করা উচিত। একটা জিনিস দেখা যায় সেটা কেন, আর একটা জিনিস আড়াল হয়ে যায় বা অদৃশ্য হয়ে যায়, সেটাই বা কেন? কী কারণে এমনটা ঘটে? এই আলোচনা না করলে এই কথাটার কোনো মানে দাঁড়াবে না। এমন হয় কেন? এক সময় আড্ডা থাকে, এক সময় আড্ডা থাকে না। তবে এই পরিবর্তনটা কেন হয়? মানুষ কি তাহলে আপনাআপনি বদলে যাচ্ছে? আমরা উনবিংশ শতাব্দীর মানুষরা বিংশ শতাব্দীতে এসে কি অন্য প্রাণীতে পরিণত হয়েছি? নাকি পরিবর্তনও হচ্ছে, পরিবর্তনের ভেতর দিয়েও একই থাকছি। তাহলে দুটোই একসঙ্গে সম্ভব। কোথাও মানুষের এক থাকার জায়গা, কোথাও মানুষের প্রতিনিয়ত বদলানোর জায়গা। মানুষের নানা রকম ভূমিকা আছে। যে ডাকাত তার নিষ্ঠুরতার কোনো অন্ত নেই, তাই না? সুতরাং এটা তার চরিত্রের একটা দিক। প্রয়োজন হলে মুহূর্তের মধ্যে সে নরহত্যা করতে পারে। কিন্তু সে যখন বাড়িতে এসে খেতে বসবে তখন তার পুত্রটি হয়তো কাছে বসে আছে, কন্যাটিও কাছে বসে আছে। যে মনোভাবটা নিয়ে সে ডাকাতি করতে গিয়েছিল, সে মনোভাবটা ইতোমধ্যে তাকে ত্যাগ করতে হয়েছে। আচ্ছা, সকালবেলা উঠে সে যখন বাইরে গিয়েছে, অনেক লোকের মধ্য দিয়ে হেঁটে গিয়েছে, যে উন্মত্ত গর্জন ও নৃশংস আচরণ সে গতরাতে করে এসেছে, সমগ্র জনগণের সামনে সে কি তা করবে? তার সাহস আছে? বুঝতে পেরেছো? একজন শিক্ষক তাঁর ক্লাসরুমে যে আচরণ করতে পারেন, এক ধরনের প্রাধান্য ও প্রভুত্ব নিয়ে কথা বলতে পারেন, বাইরে তিনি তা পারেন না। একজন অসম্ভব ক্রুদ্ধ মানুষকেও দেখা যাবে তার বন্ধুরা যখন এসেছে, সে একেবারে মাটির মানুষ হয়ে গেছে। এরকম করে প্রত্যেক মানুষের দৈনন্দিন পরিবর্তন হতে পারে, অনুরূপভাবে জীবনযাপনের ক্ষেত্রেও তুমি দেখো, এতো পরিবর্তন হয়ে গেল? যেমন ধরো, আমি এখন কোনো কিছুর স্বাদ পাই না। মুখে আমি কোনো স্বাদ পাচ্ছি না। আমি কি মিথ্যা কথা বলছি? মিথ্যা কথা বলছি না। আমি কি আন্দাজে বলি? তাও বলি না। তাহলে একটা কিছু ঘটেছে তো। অর্গানিক ফুড বলে যেটা ছিল সেটা বদলে এখন ইনঅর্গানিক ফুড হয়ে গেছে। তখন ভালো-মন্দর কথা কিন্তু এখানে উঠছে না। কোনটা ভালো কোনটা মন্দ সেটা শেষ পর্যন্ত বিচার করা কিন্তু খুব কঠিন। বিচার একটা করতেই হবে সেটাও ঠিক। তাই না? মানুষের জীবনের ন্যায়-অন্যায় এগুলোর কোনো চূড়ান্ত মূল্য নেই। কিন্তু একটা কিছু তৈরি করা নেওয়া ছাড়া জীবনযাপন করা সম্ভব না। আমরা সেটা করি না। একরোখা ভাবে চলি। আমার এখন গান শোনা দরকার, গানই শুনব। এগুলো সবই হচ্ছে মানুষকে লিমিট কারার কথা। কিংবা তোমার সাহিত্যের কথা ধরো, আকাশ সংস্কৃতি হওয়ার পরে, আর এই কম্পিউটারের অভূতপূর্ব বিপ্লব হওয়ার পরে ‘ই-বই’ চালু হবে। এই বই (বইয়ের শেলফের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ) এর কোনো দরকার নেই। একজন তাঁর বাড়ির সংগ্রহশালা বিখ্যাত লেখকের সব বইসহ একটা লাইব্রেরিতে দিয়ে দিয়েছেন। জিজ্ঞেস করলাম, কেন? তিনি বললেন, আমার যে লাগে না। যেকোনো বই চাই আমার পাশের লাইব্রেরিতেই আছে। সেখানে গিয়ে পেতে পারি। আর এমন কোনো বই যা এই মহাদেশেই নেই, বইটা আছে ইউরাপে, পাঁচ দিন পরে বইটা পাঠিয়েও দিতে পারে। তাহলে আমি ঘরে লাইব্রেরি রেখে কি করব? ইন্ডিয়া স্টাডিজ ডিপার্টম্যান্ট, সেও আবার ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগের কথা, লাইব্রেরিতে প্রচুর পরিমাণে বইয়ের পাণ্ডুলিপি আছে। রবীন্দ্রনাথের সমস্ত ছবি টাঙাতে গেলে ১০ খানা ঘর লাগবে। এখন ররীন্দ্রনাথের সমস্ত ছবি রেখে দিয়েছে ছোট্ট একটা বাক্সের মধ্যে। এসব এসে অনেক সুবিধা হয়েছে। এসবের বিরুদ্ধে বলার কিছু নেই। ঠিক কোনোভাবে এর সাহায্য নিলে বা ঠিক কোনোভাবে এর কাছে গেলে আমার পক্ষে সেটা একটা ক্রিয়েটিভলি বাঁচার মতো হবে, সেটিই বড়ো কথা। আমার নিজের ধারণা, আমার জীবনটা যদি পুরোপুরি এর উপরে ছেড়ে দেই, তাহলে জীবনটা হয়ে পড়ে অনুভূতি ও উপলব্ধিশূন্য। চিন্তাশূন্য। সব কিছু করে দিচ্ছে লোকে, ভেবে দিচ্ছে লোকে, আমার কিছু করার থাকছে না। আমি মনে করি এটা দিয়ে মানুষের জীবন খর্ব করা আর কি। আমার মতো অনেকের মনে নাও হতে পারে। এখন বেশিরভাগ যুবক-যুবতীর মধ্যে এটা মনে হয় না। মধ্যবয়সীদের মনেও হয় না। আপাদমস্তক স্বার্থপর মানুষ আমি আগেও দেখেছি কিন্তু এ ঠিক স্বার্থপরতা নয়। এটা একটা অদ্ভুত ধরনের যান্ত্রিক বাঁচা। আমার বাড়িতে একটা অসাধারণ সবজির ফল এসেছে আমি না খেয়ে যদি যত্ন করে রেখে দেই তাহলে পচে যাবে, তাহলে আমি কী করব? আমার খাওয়া তো উচিত। ফল পচে গেলে কী হবে? তাহলে মানুষের জীবনটাও তাই। একটা অসম্ভব রকমের সুস্বাদু ও সুন্দর একটা জীবন পেয়েছি, সেটাকে সর্বোত্তম ব্যবহার করতে চাই। যদি বলো, এই আপনি দর্শনের কথা বলছেন। আমি বলব, এটা দর্শনের কথা নয়। তুমি কেমন করে বাঁচবে সেটা তোমাকেই ভাবতে হবে। তা না হলে, একেবারে আত্মবিস্মৃত হয়ে বসে থাকার তো কোনো অর্থ হয় না। আমাকে অনেকে বলে, আচ্ছা, আল্লাহ যে আছে কী করে বুঝব? অমুক বিধবার একমাত্র উপার্জনক্ষম সন্তান চব্বিশ বছর বয়সে মারা গেল! আচ্ছা, এতে ঈশ্বরের কী উপকারটা হলো? ইশ্বরের ইচ্ছা, আল্লাহর ইচ্ছা মানুষ কী বুঝবে? এটা কিছুই না। এটা এরকম করে মানুষের পক্ষে নতি স্বীকার করা। আমাদের জীবনে এটা মাঝে মাঝে এতো প্রাধান্য বিস্তার করে যে বেঁচে থাকাটা চাপা পড়ে যায়। সেদিন একজন আমাকে বলছে, আমি কী পাপ করেছি স্যার যে আমার ক্যান্সার হবে, কিডনি নষ্ট হতে হবে? আমি কী পাপ করেছি? আমি বললাম, তুমি কোনো পাপ করোনি। তোমার সে অর্থে কোনো নিয়ন্ত্রক নেই। তোমার সার্ভিস বুক নেই।

কাজেই, তোমাকে চুজ করতে হবে। তোমার জীবনের আবর্তের মধ্যে, তোমার জীবনের যে পরিধি তার মধ্যে পাপ-পূণ্য কোনটা হয় তোমাকে ঠিক করতে হবে। এটা পাপ, এই পূণ্য চিরকালের মতো, তা ঠিক নয়। তোমার কাছে পাপ কী, তোমার কাছে পুণ্য কী সেটা ঠিক করতে হবে। ভালো কী, মন্দ কী, কল্যাণ কী, অকল্যাণ কী, এগুলো সবই তোমাকে ঠিক করতে হবে। তোমাকে ঠিক করতে হবে তুমি কীভাবে বাঁচবে। তুমি কী খাদ্যের উপরে গুরুত্ব দেবে, পোশাক-আশাকের উপরে গুরুত্ব দেবে, নাকি বিছানার উপরে গুরুত্ব দেবে, নাকি গুরুত্ব দেবে সম্পদের উপরে, ঠিক করে নেবে। মানুষের মধ্যে একটা অসম্ভব দুর্লভ একটা জিনিস আছে। মানুষের বোধ আছে। কেন আছে? তা জিজ্ঞেস করার দরকার নেই। কৃতজ্ঞ হওয়ার দরকার নেই, অকৃতজ্ঞ হওয়ার দরকার নেই। কম আছে বা বেশি সেটাও ভাবার দরকার নেই। আছে এটুকু জানি। তোমার এই যে আছে, এ দিয়ে তুমি যদি চুজ করো, তাহলে তোমার ক্ষমতাটা দাঁড়াবে। এখন আধুনিক জীবনে জিনিসগুলোর অভাব হয়ে যাচ্ছে। কাজেই, আধুনিক জীবন বলেই আমার চিন্তাটা গ্রহণযোগ্য হতেই হবে, না হলে পশ্চাৎপদ মনে হয়, আমি এই কথা মানতে রাজি নই। যাকে পশ্চাৎপদ বলা হচ্ছে বা যে মনে করছে সেও হামাগুড়ি দিয়েছে। পরে হেঁটেছে, এরপরে তার যৌবন এসেছে। কিন্তু পঞ্চাশ বছর পরে কী হবে? আজকে যে টগবগে তরুণ, যখন সে আশি-পঁচাশিতে পৌঁছুবে তখন কী বলবে? তাহলে পশ্চাৎপদতারও শেষ বিচার বলে কিছু নেই।

কিন্তু স্যার, বর্তমান বাস্তবতা আমার ভেতরে যে বোধটি জাগিয়ে তুলছে বা যেদিকে আমাকে নিয়ে যাচ্ছে বা নিতে চাচ্ছে, সেখানে থেকে আমি কী করতে পারি?

হা. আ. হ : না, বোধ এমন জিনিস না যে, একেবারে কংক্রিট একটা জিনিস, নড়ন-চড়ন নেই। আমি এতো কথা বললাম, তোমার প্রসঙ্গেই বললাম। যে আড্ডাগুলো ছিল গেল কোথায়? একটু চিন্তা করে দেখো, প্যারীচাঁদ মিত্রের ‘আলালের ঘরের দুলাল’ একটা সমাজচিত্র তো দিচ্ছেই। দিচ্ছে না? দিচ্ছে। আচ্ছা, আরও পিছিয়ে যাও। ভারতচন্দ্রের কাছে চলে যাও, বাঙালি কীভাবে জীবনযাপন করত তুমি কল্পনা করো। একটুখানি কল্পনা করো। খাদ্য কোথায় তৈরি হতো? কে খাদ্য তৈরি করত? কত লোক খাদ্য উৎপাদনের সাথে জড়িত ছিল। প্রিন্টিং প্রেস নেই, বই ছাপাব আর লেখক হয়ে যাব। ভারতচন্দ্র রাজার অনুগ্রহে জীবিকা নির্বাহ করতেন। যদি লেখকের স্বাধীনতার কথা বলি তাহলে তার বিন্দুবিসর্গ টু শব্দটি করার সুযোগ ছিল না। টেরও পাবে না কখন ধড় থেকে কল্লাটাকে নাই করে দেবে। এবার যতো পেছনে যাবে তুমি টের পাবে এ কী হচ্ছে? আমাদের ধারণার উন্মেষই হয়নি। এইটিনথ্ সেঞ্চুরিতে ইউরোপে বুদ্ধির একটা প্রাধান্য চলে এসেছে। এসব থেকে বোঝা যায় মানুষ আটকানো প্রাণী। সেই মানুষকে ছাড়তে হবে। তার মানে কী, তোমার একটি অধিকার দরকার সমাজের মধ্যে থেকে, সেই অধিকারটা যেন পাও। মার্কস ভালো করে পড়, অন্যদের ভালো করে পড় তাহলে বুঝতে পারবে।

বাস্তবে, মানুষের মুক্তি কি পরিপূর্ণভাবে সম্ভব? যেখানে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, বিশ্বায়ন ক্রমশ মানুষের ক্ষমতাকে সংকুচিত করছে।

হা. আ. হ : না, কোনোটাই পরিপূর্ণভাবে সম্ভব না। কিন্তু পরিবর্তনগুলোর কারণ খুঁজে পাচ্ছ তো। সামন্ততান্ত্রিক একটা সমাজ। কত বিঘা জমি আছে? হিসাব নেই। বাংলাদেশের সমস্ত মানুষগুলি দাস। তার আগে কারা করত? ক্রীতদাস। যারা দয়া ধর্মের দিক থেকেও অনেক উপরে ছিলেন তাদের কাছেও স্লেইভ রাখাটা অন্যায় ছিল না। অ্যারিস্টটলের মতো লোকের কাছেও সেটা মনে হতো না। তাহলে সমস্ত মানুষ একদিক থেকে খুঁটোয় আটকানো। এই হিসেবের বাইরে মানুষ যেতে পারছে না। তাহলে তুমি বলবে, সে তো বলছে সে মুক্ত। সে অনুভবই করতে পারছে না যে, সে মুক্ত নয়। এরা অনুভবই করছে না যে, এরা মুক্ত নয়। সমাজের বাস্তব প্রয়োজনে লোকসংখ্যা বাড়বেই। এটা হবে, ওটা হবে। কয়লা আসবে, বিদুৎ আসবে। একটু একটু করে হবেই। এই হওয়ার ফলে এক সময় দেখা যাবে ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি গড়ে উঠবে। সামন্তরা যেখানে সমস্ত লেবারকে ডমেস্টিক এনিমেলের মতো মাটির সাথে বেঁধে রেখেছিল, কলকারখানার লেবার হবার ফলে অবাধ স্বাধীনতা চলে আসে। কাজ করলে টাকা পাবে। এই সময় টাকার প্রচলনটা এসে গেছে, যাকে বলে সম্পদের নড়াচড়া। সম্পদের নড়াচড়া মানে অর্থের নড়াচড়া। এবার এক সময় চলে এলো, সামন্তপ্রথাকে সম্পূর্ণ দূর করে না দিলে আর লেবার জুটে না। এবার সে শহরে থাকছে, কলকারখানায় কাজ করে। জীবনের ধরনটাই পাল্টে গেছে, সে বলতে পারে আমি এখন মুক্ত মানুষ। কিন্তু এমন করে রাষ্ট্রব্যবস্থা তৈরি করে রেখেছে যে, সে লেবার বিক্রি করতে বাধ্য হবেই। তখন বোধোদয় ঘটে, কই, এবারও তো মুক্তি হয়নি? একটা মুক্তি হয়েছে। যে দাস হিসেবে কৃষিভিত্তিক বা সামন্তান্ত্রিক সমাজে বাঁধা ছিল, শিল্পভিত্তিক সমাজে সে আর বাঁধা নেই। কিন্তু এমনি একটি পরিস্থিতির তৈরি হয়েছে, শহরগুলো পরিত্যক্ত হয়ে পড়েছে। চাষের উপরে জোর কম পড়েছে। উৎপাদন বেড়েছে। সারা পৃথিবীতে মানুষের চলাচল বেড়েছে। স্বাচ্ছন্দ্য বেড়েছে। গতি বেড়েছে। যেখানে ছিল ঘোড়ার গাড়ি, গরুর গাড়ি, সেখানে পরবর্তীকালে ট্রেন চলে এসেছে। আরও পরে এরোপ্লেন চলে এসেছে। এই বিষয়গুলো বেসিক্যালি যদি মেনে নাও তাহলে মানুষের অভ্যেস, জীবনযাপন, আচরণ কি এক রকম থাকবে? পরিষ্কার বলা যায়, পরিবর্তন হতে বাধ্য। সাহিত্যের পরিমণ্ডলও বদলে যাবে। প্রিন্টিংমেশিন বের হওয়ার আগে সাহিত্যের এক দশা, বের হবার পরে আর এক দশা। তুমি ভারতবর্ষের কথা ভাবো। তখন আদর্শের কথাগুলো কী রকম হতে পারে। নাইনটিনথ্ সেঞ্চুরি দেখো দেখি, একটাও আড্ডার খবর পাও কি না? তুমি যে আড্ডার কথা কিছুক্ষণ আগে বলেছ, সেই আড্ডা তখন ছিল কি? কলকাতার নব্যবাবুদের একেক জনের বাড়ি একেকটা আড্ডাখানা। নাচ-গান চলছে, মদ্যপান চলছে। অন্য ব্যাপার। কেউ কি জানে, রামমোহন পর্যন্ত বিখ্যাত এক সুন্দরী বাঈজিকে এক লক্ষ টাকা দিয়ে গান গাওয়িয়ে ছিলেন। রামমোহন রায় এতো মুক্তচিন্তার মানুষ, তোমরা ভাবতেও পারোনি। একটা শ্রেণির মধ্যে অভাবের কোনো প্রশ্নই নেই, যা খুশি তাই করে বেড়াচ্ছে। তাকিয়ে দেখারও কোনো দরকার নেই কে কেমন আছে। এমন একটা সময় ছিল, আচ্ছা, ও হাসবে কেন? ওর হাসি বন্ধ করো। আভিজাত্যের উপর নির্ভর করত কে হাসবে কে হাসবে না। তাহলে ঐ সোসাইটির সাহিত্যটা কী হবে? তারপর বঙ্কিমচন্দ্র লিখছেন। প্রকৃতপক্ষে, বাংলাদেশের গদ্য সাহিত্য শুরু হলো। মনে হলো, কটাং করে সুতোটা কেটে গেল মধ্যযুগের সাথে। মনে হচ্ছে যেন, কাঁচি দিয়ে কেটে দিল। আজকে আবার যে ফিরে যাওয়ার কথা বলি, বেশিরভাগই কিন্তু আদর্শের কথা। রোমান্টিক যুগে বাস করতে চাই। আমি আদি বাংলায় ফিরে যেতে চাই। ওসব চিন্তা মাথা থেকে ফেলে দাও। যেতে পারবেই না। কেন বলো তো? সোস্যাল পটটা পাল্টে গেছে। তুমি নিজেকে মিলিয়ে দেখো। কতটা স্বাধীন আছো, আর কতটা বাধ্যতার মধ্যে আছো। এই মুহূর্তে তোমার নিজের জীবনকে মিলিয়ে দেখো। কেউ বলতে পারবে যে, আমি লেখাপড়া শিখব না। বিশ্ববিদ্যালয়ে যাব না। তোমার বাধ্যতা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। কে চাপিয়েছে? কোনো বিশেষ ব্যক্তি নয়, পরিবার তোমার উপর চাপিয়েছে। ৮টা মহিষ ছিল, ১৬টা ঘোড়ার গাড়ি ছিল যে কৃষি পরিবারের, হিসেব কষে দেখেছি তিনমাইলের বেশি তাদের কারো যাতায়াত নেই। সারাজীবন ঘুরছে সে তিনমাইলের মধ্যে। শশ্বরবাড়ি যদি যায়, বড়োজোর পাঁচ ক্রোশ। বর্ধমান শহরে যাওয়া, একটু ট্রেনে চড়া কত লোভনীয় ছিল। বড়ো লাইনের ট্রেনে চড়েছি তো অনেক পরে। আমি বহুদিন স্বপ্ন দেখেছিলাম। ছোটোলাইন আর বড়োলাইন পাশাপাশি ছিল। স্টেশনটা এক জায়গায়। আমি এক জায়গায় স্মৃতিকথায় লিখেছি। কোথায় চলে যেত বড়ো লাইনের ট্রেন, আর আমরা তখন পড়ে আছি স্টেশনেই। কুকুর আর চিতা দৌড়ালে যা হয় আর কি। ঘড়ঘড় শব্দ করে সে কী উন্মত্ত বেগে আমাদের ফেলে চলে যেত। সেইরকম কৃষি পরিবার কি এখন আছে? আমাদের এখানে এখনও আছে। কম না। কিন্তু ইউরোপে গিয়ে দেখো দেখি। কারণ, আমাদের গ্রামগুলো এখনও উন্নত হয়নি। পরিবর্তন যা হচ্ছে, ঐ কৃষিভিত্তিক সমাজের মধ্যেই পরিবর্তন হচ্ছে। তার বেশিদূর এগোতে পারছে না। এবং কী করে এগুবে, বীজ বলো, সার বলো, কিছুই নিজেদের না। আমি তরুণ বয়সে যা দেখেছি তার একটিও নেই। আমার আক্ষেপ হতেই পারে, আমি যে বেগুনভর্তা দিয়ে ভাত খেলাম, সেই বেগুনটা তো নেই। আফসোস করে লাভ নেই। অনেকটা বাধ্য আমরা। এই গতিটাকে তুমি দেখবে টুয়েন্টি সেঞ্চুরির কলকাতায়, আমি সেভেনটিনথ্ পর্যন্ত দেখেছি, যেখানে খবরের কাগজগুলোতে কী যে আড্ডা হতো। প্রত্যেকেরই নিজস্ব আড্ডা ছিল। ভারতবর্ষের আড্ডা। শনিবারের নিজস্ব আড্ডা। এমনকি আড্ডার নিমন্ত্রণের যে চিঠি, সেটিও কবিতায় লেখা হতো। শরৎচন্দ্র এসেছেন, আরও অনেকে এসেছেন। সেই যে খাওয়া, সবার মধ্যে বন্ধুত্ব। আড্ডা মারতে গিয়ে ঝগড়াও হচ্ছে, বুঝলে। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাবার সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের, রবীন্দ্রনাথের বড়ো ভাই। হরিচরণের বাবা প্রতিদিনই আড্ডা মারতে যেতেন ঐ বাড়িতে। যাওয়া মানেই দুজনের নানা রকম তর্ক। তোমার কাছে আর আসবই না, যাও, আমি চলে গেলাম। তখন দ্বিজেন ঠাকুর মিনমিন করে বলছেন, গিন্নি আজকে লাউ দিয়ে চিংড়ি রেঁধেছিল। হরিচরণের বাবা তখন লাফিয়ে উঠতেন, কী! এতোক্ষণ বলছিস না যে, যা যা আমার দাঁতটা নিয়ে আয় বাড়ি থেকে। (হি হি হি হাসি)। বুঝতে পারছো, জীবনযাপন কী রকম ছিল। তারপরেও কি ফিরতে চাইবে? ফেরা সম্ভব? তুমি কী করবে এখন? এখনকার এই জীবনটা মেনে নেবে? না আগেরটার সাথে কিছু মিলিয়ে নেবে। এখনও বাংলাদেশে পারছো। যাও, ইউরোপ-আমেরিকা যাও। প্রাণটি একেবারে টেনে বের করে নেবে। এক সেকেন্ডও তুমি কাজে অনুপস্থিত থাকতে পারবে না।

কিন্তু স্যার, মিলিয়ে নেওয়াটা কি জরুরি বলে মনে করেন আপনি? মেলাতে গেলেও তো ভিন্ন এক বিরোধ সৃষ্টি হয়।

হা. আ. হ : জরুরি কি জরুরি না, সেটা ঠিক করবে কে? তুমি যা কিছু করছো তোমার ইচ্ছা অনুযায়ী করছো না। তোমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার অনেক আগেই বহুকিছু মেনে নিয়ে বসে আছো। আমি যেকোনো কিছুর ড্যাফিনিশন খুঁজে পাই না, তার কারণটাও তাই। আমি জিনিসটা বুঝতে চাই। মতামত দেবার জন্য ব্যস্ত নই। ঠিক-বেঠিক বলার জন্য ব্যস্ত নই।

একটা কথা বলি শোনো, আমার বাড়িতে যে ককুরটা থাকে, রাতের বেলা ঘুমায়, দিনের বেলা ঘুরে বেড়ায়। ওকি কোনোদিন ভেবেছে আমার জীবনটা ঠিকমতো চলছে না। একমাত্র থিংকিং এনিমেল হচ্ছে মানুষ। তোমার এই কথাগুলি যদি মনের মধ্যে উদয় হয়; যে হিসাবটা তুমি কষছো সেইটাতে তুমি স্যাটিসফাইড কি না। You should be aware of human life. তুমি হয়তো বলবে, আমি তো কিছু জানব না, আমার মায়াও হবে না। খুব ন্যাচারাল কথা বলেছ। কিন্তু গো ব্যাক্। কেননা তুমি মানুষ তো। তুমি সবার ইতিহাস জানো, তুমি পৃথিবীর ইতিহাস জানো, সমাজের ইতিহাস জানো। তাহলে তুমি তার ভেতর থেকে বের করতে পারবে ব্যাপারটা কী রকম ছিল। তারা কী পেয়েছিল আমরা কী পাইনি। আমাদের সৌভাগ্য মানুষ বলে, বুঝলে। তোমাকে তাহলে এই সিচুয়েশনের মধ্যেই হোয়াট ইজ বেটার ফর মি বের করে নিতে হবে। তোমার ছেলে, বউ, মা-বাপ সবাইকে নিয়ে তোমার পক্ষে যেটা ঠিক আছে সেটা ভেবে তোমাকে কাজ করতে হবে। ব্যালেন্স করার যে কাজ।

না, স্যার, আমি জানতে চাচ্ছি, পেছনে ফিরে যাওয়া উচিত কিনা? অথবা কী পরিমানে যেতে পারি আমরা?

হা. আ. হ : তোমরা খালি উচিত-অনুচিতের কথা বলো এইটা আমার ভালো লাগে না। তোমরা আমার কথাটা বুঝবার চেষ্টা করো। আমি কথাটা বলছি কি। আমি কখনই বলছি না এইটা তুমি করো। এই ল্যাঙ্গুয়েজই তো আমি ব্যবহার করছি না। তোমার জীবনটা কী হবে সেটার দায়িত্ব তোমার। আমাকে বলতে হবে না। তুমি তাহলে কী করবে? এরকম একটি থটলেস জীবন, ইমোশনহীন একটা জীবন, অবসরহীন একটা জীবন কাটাবে নাকি বাইরের উপকরণাদি কিছুটা কম পাবে কিন্তু সেই কমের বদলে জীবনটাকে একটু চেখে দেখবে। জীবনের হায়ার যে ফ্যাকাল্টিগুলো আছে, মানুষের চিন্তা সেখানে পৌঁছুতে চায়। তোমার মতো এই চিন্তা তো সবার মধ্যে হয় না। তারা কিন্তু অলমোস্ট লাইক এ এনিমেল।

কিন্তু স্যার, মানুষের সামর্থ্য ক্ষীণ জন্মগতভাবেই। মানুষ আর কতদূর যেতে পারে?

হা. আ. হ : আমি কতদূর যেতে পারি বলো তো দেখি। আমি আমার ঠ্যাঙটা দৌড়ানোর জন্য বড়োজোর এই হাঁটুর থুতনি পর্যন্ত লাগাতে পারি। এর বেশি আমি যেতে পারি না। Conditioned by environment, condition by other people তাহলে তুমি যে জীবনটা পাচ্ছো বা পাচ্ছো না তার মধ্যে সুখ খুঁজতে হবে। হয়তো তুমি এর মধ্যে সেটিসফাইড, তুমি সক্রেটিসের মতো বলতে পারো। It is better to be a satisfied pig or dissatiafied socreties. এগুলোর তুমি কোনটিকে নেবে। আমার মনে হয় কি জানো, আমাদের মধ্যে কী কারণে হয় বলতে পারব না, লেখকরা জীবনের সম্পূর্ণ চেহারাটা খানিকটা বুঝতে পারেন বলেই লেখায় খেদ আফসোস পরিকল্পনা, হতাশা থাকে। এই কারণে মানুষের মধ্যে এই সব প্রাণী আছে। এইসব লেখক-কবি। এদের মধ্যেও ভ্যারাইটি আছে। কেন আমি হাসান আজিজুল হক, কেন তুমি হাসান আজিজুল হক নও, অথবা কেন তুমি চন্দন আনোয়ার, কেন আমি চন্দন আনোয়ার নই। সেটা বলতে পারি না। বড়োজোর বলতে পারি Let us follow him, let us reject him. এটি করতে পারি আমি। এজন্য আমি সব জায়গায় একটি কথা বলি, লেখক সিদ্ধান্ত দেবার কেউ না। লেখক নিজই বলছেন কিন্তু তিনি সিদ্ধান্ত দিতে পারেন না।

আমি কিন্তু আধুনিক হবার চেষ্টা করব না। আমি যে কম্পিউটার মিস করছি। কম্পিউটার ছাড়া অসুবিধা হচ্ছে তারপরেও আমি কম্পিউটারের কাছে যেতে চাই বলে মনে হয় না। অনেকে গুগুল সার্চ করে কতো কী যে জানে। আমি কিন্তু জানতে চাই না।

আপনার ‘উটপাখি’র লেখক জীবনের যে মিনিংলেস আবিষ্কার করে শেষে আত্মহনন করে, সেটি কি আপনার ব্যক্তি জীবনেও কখনও ঘটেছে?

হা. আ. হ : এজ এ ডিজিজ মিনিংলেস, তখনও কিন্তু হয়নি। বাস্তবিক পক্ষেই হয়েছিল একবার…। তখন বুঝেছিলাম দস্তয়েভস্কি কেন এসব লিখেছিলেন? মানুষ কতটা আনহেপি, কতটা আনওয়েল, কতটা নৈতিক সংকটের মধ্যে দিয়ে যেতে পারে। হে পৃথিবী! এই মানুষের জীবন এতো খারাপ! এতো অশান্তি! এর কোনো সীমনা খুঁজে পাওয়া যায় না। এই হতাশার কোনো সীমানা পাওয়া যায় না। তখন সে খেই হারিয়ে ফেলবে।

স্যার তরুণ সাহিত্যিকদের সব কিছু উল্টে ফেলার যে উদ্গ্র চেষ্টা, নতুন কিছু করা চেষ্টা, সেই চেষ্টা ক্ষেত্রবিশেষে উন্মাদনায় রূপান্তর ঘটে, এসব কে আপনি কীভাবে দেখেন?

হা. আ. হ : সাহিত্য আমার প্রাণের ধন। এটাকে নষ্ট হতে দিতে চাই না। তারুণ্যের উন্মাদনায়, নতুনত্বের উন্মাদনায়, ভেতরের এক ধরনের কুসংস্কার ও মৌলবাদের উন্মাদনা থেকে যাওয়ার ফলে তরুণরা সাহিত্যের যে জায়গাগুলি বেছে নিচ্ছে এখন, সেই জায়গাটা এপ্রুভড করতে পারি না আমি। নিন্দার অর্থে না কিন্তু। আমার মনে হয় কোনো কিছুকেই নিয়ে তারা ভাবছে না। যথেষ্ট পরিমাণে বিবেচনা করছে না। বলে কয়ে যেমন প্রেম হয় না, তেমনি বলে কয়ে ভাষাও তৈরি হয় না। ভাষার মধ্যে অসাধারণ একটি সামাজিক ব্যবহার আছে, আবার ভাষার মধ্যে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত ব্যবহারও আছে। অর্থাৎ এটা তোমার ব্যক্তিগত ব্যবহারের তাই তুমি যা কিছু করতে পারো, আবার এটা সামাজিক ব্যবহারের বিষয় হওয়ায় তুমি যা কিছু করতে পারো না। এই জিনিসটা আর বোঝানো গেল না।

তারুণ্যের উন্মাদনা ও নতুনত্বের মধ্যে এভাবে দায়িত্বের ভার চাপিয়ে দেওয়াটাকেই কতটা যৌক্তিক বলে মনে করেন?

হা. আ. হ : তারুণ্য মানে কি দায়িত্বহীনতা নাকি! আরে! তারণ্য মানে তো দায়িত্বহীনতা হতে পারে না। তুমি যদি করো তাহলে আমাকে বলে কয়ে করো, এই কারণে এই ভাষা চলবে না। কারণ আমি সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে বলব, এই রকম বাংলা বাদ দিয়ে তুমি একরকম বাংলা আমাকে লিখে দেখাও। হইছে যেখানে বলে, হইয়াছে যেখানে বলে, হচ্ছে যেখানে বলে তার সঙ্গে তো কোনোদিন মিলবে না। তুমি তোমার ইচ্ছেটা চাপিয়ে দেবে আমার উপরে? এগুলো কেবলি বাচনিপনা ছাড়া আর কিছুই না। তারুণ্য মানে বিবেচনাহীনতা সেটা কিন্তু আমি মানবো না। কারণ আমরা তো তরুণ ছিলাম। এমন তো নয়, সেই জীবনের মধ্য দিয়ে আমরা আসিনি? আমাদের মতো বৃদ্ধরাও কি তখন ছিল না? আমাদের মতো বৃদ্ধরা ছিল বড়ো সাংঘাতিক। ফিফটিজে সরকারি চাকুরি করা, ভাষা আন্দোলন করা আর এসব সরকারবিরোধী আন্দোলন করা, ভেবে দেখেছো? এখনকার কোনো তরুণকে এটি ফেস করতে হয়েছে?

আপনি ব্যক্তিগতভাবে আক্রান্ত ও প্রহৃত হয়েছিলেন।

হা. আ. হ : হ্যাঁ, আমি ব্যক্তিগতভাবে আহত হয়েছি। ভুল হয়েছে অনেক জায়গায়। নকশাল বিরোধী আন্দোলনকে সমর্থন করতে করতে আমি আর করিনি।

আপনাদের সময়কালের সংকট ছিল এক ধাঁচের, লড়াই ছিল এক ধরনে, বর্তমানের তরুণরাও কিন্তু সংকটে আছে, লড়াই করতে হচ্ছে বহুমুখী অদৃশ্য শক্তির বিরুদ্ধে, পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে, যেখানে সে একা, নির্বল, দারুণভাবে অসহায়।

হা. আ. হ : তাহলে দেখো, ঐ কথাটা বললাম। জীবনের স্থাপনাটাকে এমন করে ভেঙে চুরে দেওয়া হয়েছে যে, তোমার হাতে একটা ভিক্ষার ঝুলি ছাড়া আর কিছু দেওয়া হয়নি। দেবে না। আজকেই দর্শন বিভাগের (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়) বক্তৃতায় বলেছি, যে লোক বলে আমার ছেলেকে আমেরিকা পাঠিয়েছি, আমার নাতিকে আমেরিকা পাঠিয়েছি, তাঁর মতো হতাভাগা নির্বোধ আর হয় না। এই কথা গোটা পৃথিবীর লোক কেউ বলবে না। যারা বলবে গোটা বিশ্ব আমার কাজের জায়গা আমি গেলাম চলে। যে বলবে আমি বর্তমানের সেরা একজন বিজ্ঞানীদের সেরা একজন বিজ্ঞানী, আমি বর্তমানে বোস্টনে গিয়ে সেরা কাজটি করব। তারা বলতে পারে। সাধারণভাবে বিদেশে যাবার প্রবণতা হচ্ছে মালেশিয়া গিয়ে গরুর খোঁয়াড়ের মধ্যে আটকে থাকা। ইংল্যান্ডে গিয়ে রিকসা ঠেলা। সৌদি আরবে গিয়ে মুসলমান মুসলমান করে। ওখানে চার পয়সার মূল্য নেই। লাথি ছাড়া আর কিছু পায় না। কেমন করে এতগুলো মানুষের গলা কেটে দিলে! এটা হচ্ছে দুর্ভাগা একটি জাতির সামনে।

এই জন্যে কি রাষ্ট্রের শিক্ষাব্যবস্থাকে দায়ী করা যায়?

হা. আ. হ : আর কাকে দায়ী করব? সম্মিলিত জীবনযাপনের জন্য একটা রাষ্ট্র, সরকারের প্রতিনিধিদের নিয়ে ভেতরের এই কর্মকাণ্ড। শুনতে চাচ্ছো কেন? দেখছো দু’চোখে? জনগণের প্রতিনিধিরা জনগণকে কীভাবে চালাচ্ছে। জনগণের কোন কাজটি করছে? কিন্তু ওরা বসে নেই। কাজ তারা করছে। কী কাজ করছে?

পৃথিবীর এমন কোন জাতি আছে যে এমনটা ভাবে, ইংরেজি ভাষা শিখে নিজেকে ইংরেজ ভাবে। একজন জার্মান শিক্ষিত মানুষ ইংরেজি শিখলে কি ইংরেজ হতে চাইবে? এ ধরনে মানসিকতাকে এক ধরনের জাতীয় দৈন্য বলা যায় না কি?

হা. আ. হ : আমাদের এখানে যেটা দরকার ইংরেজি শিক্ষাকে একটা ব্যবহারিক জায়গায় রেখে দিয়ে যেটা ফাংশনাল ব্যাপার সেটা শিখিয়ে দেওয়া। ইংরেজি শিক্ষা এখন অর্থ উপার্জনের একটা জায়গা। ইংরেজি ল্যাঙ্গুয়েজ, প্রুমিনেন্ট ওয়ার্ল্ড যেহেতু, ইংরেজি শিখতেই হবে। কিন্তু সেখানে হীনমন্যতা বোধই বা কেন? ইংরেজি শিখলে বা ইংরেজি বলতে পারলে আমি রীতিমত একদম স্ট্যাটাসে উঠে গেলাম। অভিজাতে উঠে গেলাম। সেটাই বা কেন?

কিন্তু স্যার, শিক্ষার এতো অপশন আর এতো ভ্যারাইটি, এতো স্ববিরোধীতা, একদিকে বলছি অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র হবে, অন্যদিকে কওমি মাদরাসার শিক্ষার মতো চরম সাম্প্রদায়িক শিক্ষাকেও রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা দিচ্ছি, এভাবে একটি জাতির ইউনিক সত্তা গড়ে উঠা সম্ভব বলে মনে করেন?

হা. আ. হ : এটা তো তুমি তোমার বিভিন্ন সিস্টেমের কথা বলেছ। একই সিস্টেমের মধ্যে কতদূর এগিয়েছে? প্লেটো বলতেন, একটা রাষ্ট্র যদি বাধ্যতামূলক একটা শিক্ষাব্যবস্থা তার নাগরিকদের উপর চাপিয়ে না দেয় তাহলে সেই রাষ্ট্র আর কী করল না করল তাতে আর কিছু আসে যায় না। তার শিক্ষাব্যবস্থা হবে সর্বাঙ্গীন। সেই শিক্ষাটাকে সবাই নিতেই হবে। না নিলে সেই শিক্ষা জীবনে কাজে লাগবে না।

আমাদের জাতিগত আত্মপরিচয়ের সেই পুরনো প্রশ্নটাই আর একবার তুলছি, আমরা বাঙালি না বাংলাদেশি, বা মুসলমান না বাঙালি মুসলমান, ওপারের বাংলা ভাষিদের যে সংকট তারা জাতিগতভাবে বাঙালি না ভারতীয়? এর কি কোনো সুরাহা নেই?

হা. আ. হ : এর রুট আরও পেছনে। এ রুট বহু পুরনো। কিছুদিনের মধ্যে ইংরেজরা তাদের চমৎকার ঔপনিবেশিক শোষণের কারণে ভারতকে দুইভাগে করে নিয়েছে। সেটা তারা লালন-পালন করেছে। দীর্ঘ দিনের এই মনোভাব এক সম্প্রদায়ের আর এক সম্প্রদায়ের উপরে চালিয়ে আসছে। কাজেই, ১৯৪৭ সালে যে ঘটনাটি ঘটে গেছে তার রুটস সেইখানে।

আত্মপরিচয়ের সংকট হলো কেন? তোমাকে জানানো হয়নি। তোমাকে ভুল জানানো হয়েছে। তোমাকে জানানো হয়েছে, মুসলমানরা একটা জাতি! কেন বলল? তাই যদি হয়, সেখানে (ইন্ডিয়া) এতো মুসলমান কেন? এখানে (বাংলাদেশ) এতো হিন্দু কেন?

আপনার ‘আগুনপাখি’ উপন্যাসের কথক নারীটি দেশভাগের হোতাদের কাছে ব্যাখ্যা দাবি করেছে, কীভাবে এটা হিন্দুর দেশ, আর ঐটা মুসলমানের দেশ? একই জিজ্ঞাসা কিন্তু দুই বাংলার অধিকাংশ বাঙালির। কেউ উত্তর দিচ্ছে না।

হা. আ. হ : দিতে পারবে না। তাহলে তোমার আমাদের মধ্যে এই যে গোলযোগটা এখনো রয়েছে, তার জন্যে আমরাই দায়ী। আমরা পাকিস্তানিদের হাত থেকে রেহাই পেয়েছি কিন্তু মুসলমানিত্বের হাত থেকে এখনো রেহাই পাইনি।

(হতাশার শ্বাস ফেলে) এটা আমাদের দুর্ভাগ্য স্যার, মুসলিম জাতীয়তাবাদের ভূত এখনো আমাদের ঘাড় চেপে ধরে আছে! ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষমতাকে ধরে রাখার বা প্রাপ্তির কৌশল হিসেবে পাকিস্তানি শাসকের মতোই ব্যবহার করছে। এর থেকে মুক্তি পাবো, এখন আর বিশ্বাসও করতে পারছি না।

হা. আ. হ : এটা কিন্তু আমরা কন্টিনিউ করছি। ভারতেও কিন্তু এই জিনিসটা আছে। তারা এই জিনিসটাকে মিনিমাইস করছে কীভাবে জানো, তারা ১৯৪৮ সালে এমন একটি সংবিধান করেছে যে সংবিধানে আর্মির ক্ষমতা নেওয়ার কিছু উপায় নেই। তাদের সংবিধানে অনেক দোষ আছে। নিষ্ঠুর শাসনের দোষ আছে, শোষণের দোষ আছে। আমি অতো কথা বলছি না। ওরা নির্ভেজাল একটা সংবিধান করে নিয়েছে। তারপর একটু একটু পরিবর্তন করেছে। তাহলে হয়েছে কি, মুসলমানকে একভাবে দেখা হিন্দুকে একভাবে দেখা, ওটা কিন্তু তাদের সংবিধান এলাউ করবে না। বাস্তবে যদি ঘটেও সংবিধান এলাউ করছে না। আর আমরা সংবিধান দিচ্ছি না। ৪৭-এর পর থেকে আমরা সংবিধান দিচ্ছি না। কে শাসন করছে? সেনাবাহিনি। দিতে দিতে ১৯৫৬ সালে একটা সংবিধান দিলাম। গণপ্রজাতন্ত্রী পাকিস্তান সংবিধান। তারপর থেকে সেই সংবিধানটাকে অবহেলা করা ছাড়া, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা ছাড়া কিছুই করিনি। হবে না? লোকের মনের মধ্যে বিষ তৈরি হবে না? তারপর স্বার্থও তো কাজ করবে। হিন্দু যদি না থাকে সম্পত্তি তো পাওয়া যাবে। হিন্দু যদি তাড়ানো যায় ওদের জায়গাগুলি পাওয়া যাবে। তাড়ালেই তো সুবিধা। এভাবে বহু হিন্দুকে বিতাড়ন করা হয়েছে সোজা কথায়। আগে যেখানে ৯৬% হিন্দু ছিল এখন সেখানে ৯৬% মুসলমান। চলে গিয়ছে। অকর্ষিত ক্ষেত্রের চাইতে কর্ষিত ক্ষেত্র খারাপ। কর্র্ষিত ক্ষেত্রে তুমি জানো কী হয়। অকর্ষিত ক্ষেত্র সম্ভাবনার একটি বিরাট জায়গা। কাজেই তোমার এই যে হিন্দুহীন, হিন্দু মধ্যবিত্ত ইন্টেলেকচুয়াল ব্যতিত যে অকর্ষিত ক্ষেত্র তৈরি হয় সেটা বড়ো ছোটো হয়।

আপনার ‘আগুনপাখি’ উপন্যাসে তো দেশভাগজনিত কারণে মধ্যবিত্ত শ্রেণির সংকটটাকেই প্রধান করেছেন।

হা. আ. হ : এখানের কোনো হিন্দুর ওখানে কোনো সুবিধা হয়নি। হিন্দু বলে আলাদা সুবিধাও পায়নি। দণ্ডকারণ্যে পাঠিয়ে দিয়েছে। রামকে বনবাসে পাঠিয়ে দিয়েছিল দশরত, ওখানে যাবার পর অনেক হিন্দুকে দণ্ডকারণ্যে পাঠিয়েছে।

এখনও তারা ওখানে উদ্বাস্তুর মর্যাদা নিয়েই আছে।

হা. আ. হ : যেহেতু ডেমোক্রেটিক একটা কনস্টিটিউশন, সেখানে বৈষম্যকে মোটামুটি একটা সহনীয় পর্যায়ে এনেছে। কিছু মৌলিক অধিকার দিতে হয়েছে। আজকে তুমি বাঙালির আত্মপরিচয়ের প্রশ্ন আনছো। হবেই তো। কেন হবে না। তুমি ৭২ সালে সংবিধান দিলে একদিনও তুমি সংবিধানটাকে শ্রদ্ধা করতে শিখলে না। জাতীয় সঙ্গীত দিলে শ্রদ্ধা করতে পারলে না। যতোদূর পারি জাতীয় সংগীত এভয়েড করে চলেছি। পরিবর্তন করে নতুন একটা দিবি সেই সাহসও তো নেই। তারপরে তুমি ৭২ সংবিধানকে কেটে ছিঁড়ে কী করলে? কোনোদিন হয় যে হত্যাকাণ্ডের বিচার হবে না বলে ইনডেমনিটি বিল? এটা কোনোদিন কেউ সংবিধানে আনতে পারে? কেন আনলে?

কিন্তু, দেখো, যা নিয়ে এতো গ-গোল, আবার সেই বিসমিল্লাহ, আবার সেই রাষ্ট্র ধর্ম সংবিধানে রাখল। কারা রাখল? যারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বহন করেন, যারা আমাদের সমর্থনের জায়গা।

প্রচণ্ড কর্মমুখী একটা জাতিই পারে নিজেদের মুক্তির পথ খোঁজে নিতে। কিন্তু স্বাধীনতার চল্লিশ বছর পরেও জাতি হিসেবে আমাদের একটি নির্দিষ্ট পথ খোঁজে পেলাম না যে, এই পথে এগোতে হবে। গন্তব্য তো অনেক দূরের প্রশ্ন।

হা. আ. হ : তার অর্থ তোমাদের যে চিন্তা এবং ভাবনা, তার কোনো কনকু¬শন আসছে না। কাজেই চিরকাল বিবরণ দেওয়া ছাড়া তোমাদের কিছু করার নেই। যে কারণে, তোমাদের আমি বলি, বন্ধ্যা নারী গমনে যেমন ফলোদয় হয় না, বুঝতে পেরেছো, তেমনি অনবরত চিন্তা থেকে কোনো কর্মের উৎপত্তি হয় না। আমি তোমার সাথে এক মত। আমাকে কী করতে হবে বলো। প্রথমেই বলছি কর্মের প্রয়োজন। পা টা বাড়াও, এক ফুট সামনে যাবে নাকি? আমি এখানে বসে পা নাড়ালে কী হবে। পা টা বাড়াও।

কোনো দিকনির্দেশনা ছাড়া সকলকে সাথে না নিয়ে নিজে একা কি কিছু করা সম্ভব?

হা. আ. হ : না, আমি আমার জীবন দিয়ে শুরু করব। এই মুহূর্ত থেকে শুরু করব।

কিন্তু আমি তো পারছি না, আমার কোনো রাজনৈতিক দল বা সাংগঠনিক প্লাটফর্ম নেই বলে আমার কথা কেউ শুনছে না।

হা. আ. হ : কেন পারছো না? যে খাঁচাটার মধ্যে আছো, বুঝলে, সেই খাঁচাটাকে তোমাকে ভাঙতে হবে। সেটা করতে হলে তোমাকে কাজ করতে হবে। ইয়ার্কি মারা চলবে না। সরকারকে বলতে হবে, যা সিদ্ধান্ত নেবে জাতীয় সিদ্ধান্ত নেবে। সিদ্ধান্ত যেগুলো হয় সেগুলো ভুল কারণে হয়। এমন ক্রোধ তৈরি করতে হবে যে সরকার বাধ্য হয় শুনতে। তোমরা সুনির্দিষ্টভাবে তো বলো না? তোমরা দারিদ্র্য তাড়াবে বলছো। এই দেশের অর্থনীতি প্রবৃদ্ধি এতো বাড়া বাড়বে বলছো, কেন? অথবা প্রবৃদ্ধির হিসাব গড় করছো কেন? মাথাপিছু আয়ের গড় করছো কেন? বলো তুমি? কেন বলছো? গড় করে বলছো কেন যে বাংলাদেশে এই এই অর্জন হয়েছে? অ্যা! একজন ২০০ ডলার রুজি করে, একজন হাফ ডলার। তোমাদের কী করতে হবে? সেটি বলো। তোমাদের পরিসংখ্যানের আমার দরকার নেই। তুমি কি হিসাব দিচ্ছো পথ-ঘাট করে কতটা খরচ করছো? তুমি কি হিসাব দিচ্ছো পথ করে তারা কত টাকা উপার্জন করছে? শ্রমিক কত টাকা পাচ্ছে। বুঝতে পারছো। রাষ্ট্র তো চলছে সকলের টাকায়। এগুলি যদি ফিজিক্যালি রুখতে না পারো তাহলে আর বদলের কথাটা বলো না। অপেক্ষা করার কথা তো চলবে-ই না। অপেক্ষা হলো মৃতের কথা।

আমরা যারা দায়িত্ব পেয়েছি তাদের কি কিছু করার নেই?

হা. আ. হ : আমরা যারা দায়িত্ব পেয়েছি। আরে তাতে কি হয়েছে? দায়িত্ব পাওয়া মানেই তো আরও কিছু সুযোগ পাওয়া।

আমার দ্বারা এক পোয়া চাল তোমার বাড়িতে আসবে না। আমার বই পড়ে। তবে তোমার মনে হতে পারে, চাল না পেলে কি জীবন বৃথা? সকলেই কেন চাল পাবে না। এটার জন্য আমার লেখা।

আমি জানি এর বিপক্ষে পর্বত প্রমাণ বাধা আছে কিন্তু ওভারকাম না করে তো বিকল্প নেই। খালি আমরা আমরা করি কেন? ধরে নিতে হবে মানুষ সাধারণভাবে আত্মকেন্দ্রিক বা আত্মস্বার্থপরায়ণ, এসবের রেসিউ করে নিতে হবে। মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের বাইরে তেমন করে চোখ যেতে চায় না। আমি স্বার্থ ত্যাগ করে তোমার উপকার করব, এটা সাধারণের কাজ নয়, এটা হচ্ছে দু’চারজন মহাপুরুষের কাজ। যারা বেনিফিট পাচ্ছে তারা কেন আত্মসচেতন হবে, কেনই বা তোমার স্বার্থ নিয়ে মাথা ঘামাবে? কিন্তু, তুমি ভুল করলে তো মার খেয়ে গেলে, তুমি একটা আইন ভাঙলে তো পিটিয়ে পিঠের ছাল তুলে দেবে।

আমাদের আবুল বারাকাত হিসাব-টিসাব করে দেখিয়েছেন, বাংলাদেশের যা খাস জমি আছে তা যদি বিতরণ করা হয় তবে বাংলাদেশের প্রত্যেকে তিনবিঘা করে জমি পাবে। যা খাস তা তো আছেই, অধিকৃত জমি দখল করে বিতরণ করলে তাই হবে। এই খবরটা পেয়ে আমাদের কী লাভ হলো? তুমি যে আমাদের খবরটা দিলে, তাতে আমাদের কী লাভ? ১৬ কোটি লোকের মধ্যে কর্মক্ষম হচ্ছে আট কোটি, তার মধ্যে কাজ পেয়ে কাজ করছে সাড়ে ৩ কোটি। বাংলাদেশে অন্তত ৬% লোক এক বেলা খায়। তাহলে তোমরা রাজনীতিবিদরা কেনো এতো স্বপ্ন দেখাচ্ছো? আমি তো সেদিনও বলেছি, স্বপ্ন আমাদের ঘুমিয়ে দেখা উচিত। জেগে জেগে যে স্বপ্ন দেখে তার পাছায় লাথি মারা দরকার।

রাজনীতিবিদরা কী করবেন? তাঁরা যেন খেই হারিয়ে ফেলছেন। জনগণের বিরাট চাহিদার বিপরীতে সামান্য সম্পদ দিয়ে কারো চাহিদা মেটাতে পারছেন না, ফলে যারা ক্ষমতা আসেন স্বপ্ন দেখিয়ে আসেন, ক্ষমতা থেকে বিদায়ের সময় একরাশ ব্যর্থতা কাঁধে নিয়ে যান।

হা. আ. হ : প্রথম দাবি হচ্ছে, এরকম একদম ট্রান্সফায়ার করে দিতে হবে। পুরো জাতির সামনে মুক্ত করে দিতে হবে দিস ইজ গোয়িং টু বি হ্যাপেন। এই পর্যন্ত হচ্ছে আন্ডার প্রেসারে আমরা বাধ্য করছি, এটুকু হচ্ছে আমরা নিজে ইচ্ছা করে কোলাবরেট করছি। বলতে দাও না লোকজনকে। আর সেই বলা অনুযায়ী অ্যাকশন তৈরি করতে হবে। যেটা করার কথা অপজিশনের, তারা তো তার মধ্যে নেই। আবার মহাজোটে তো কমিউনিস্টরা বসে আছে। বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ, বুঝতে পেরেছো?

তাহলে স্যার, রাষ্ট্রের ভূমিকাটা কী?

হা. আ. হ : রাষ্ট্র সব সময় অপ্রেস করে। রাষ্ট্রের কাজই কিন্তু অত্যাচার করা। শুধু এই রাষ্ট্র নয়, যেকোনো রাষ্ট্র, এমনকি কমিউনিস্ট রাষ্ট্রও, বুঝতে পারছো, অসম্ভব নিগৃহকারী একটা বিশাল যন্ত্র। কাজেই মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছি বলো না, রাষ্ট্র তাই করবে। যার যে স্থিতিস্থাপকতা আছে, সে সেই অনুযায়ী যেন চলতে পারে। শোষণ ব্যবস্থা যেখানে আছে সেখানে সেটা কন্টিনিউ করা, এটা দেখার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। সেজন্যে বলেছিলাম রাষ্ট্রটা উপড়ে যাবে, থাকবে না। এমন একটি মানব সমাজ তৈরি হবে যেখানে রাষ্ট্র নামক কোনোকিছুর খবরদারি করার দরকার থাকবে না। ঐটা হচ্ছে বিরাট স্বপ্ন।

কিন্তু আমরা তো রাষ্ট্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

হা. আ. হ : তুমি নিয়ন্ত্রিত তোমার দেহের দ্বারা। ওগুলো নিয়ন্ত্রণ বলা যায় না। আরে বাবা! তুমি যদি ঘাড়ে জোয়ালটা নিয়ে বলো আমার ঘাড়ে জোয়াল কেন, আমি চাই না। তাহলে তুমি নিলে কেন?

এখন কাজ কী?

হা. আ. হ : এখন কাজ হচ্ছে ফেলে দেওয়া। কাকে জিজ্ঞেস করছো তুমি? দেখাই তো যাচ্ছে, তুমি পারছো না। তাহলে কাকে জিজ্ঞেস করবে। যাকে বলে, পুরো জিনিসটাকে প্রত্যাখ্যান করা, সেটা যদি আপাতত মুখে বলো, আপাতত ছোটো করে কাজ করো। কিন্তু আমাদের আমাদের করে কথা বলো না। সবেচয়ে কঠিন হচ্ছে ব্যক্তি, আল্টিমেটলি ব্যক্তিটাই কিন্তু বিবেচনার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। সেই ব্যক্তিই দোষে-গুণে মানুষ। তার সবই তৈরি হয়। বুঝলে। সিমপ্যাথিও তৈরি হয়, এংগারও তৈরি হয়, স্বার্থও তৈরি হয়। তাদের কাছে কিছু আশা করা যায় না। যে কয়টা ভালো রাস্তা আছে সেখানে কাঁটা দিয়ে বলবে, ঐ দিক দিয়ে যাও, ঐ দিক দিয়ে ভালো। আমি তো কোনো কথা শুনব না। কারণ ব্যক্তি তো আমি।

ব্যক্তিস্বার্থ এড়িয়ে সমষ্টির চিন্তাকে প্রাধান্য কীভাবে দেওয়া যায়?

হা. আ. হ : তুমি একটা কম্প্রোমাইজিং করে নাও। তুমি যদি আমাকে বলো, স্যার আপনি এখন গোপন কমিউনিস্ট করে বিপ্লবী হয়ে যান। আমি পারব কি? সেজন্য কেউ ফেইল করছে না, এমনকি আওয়ামী লীগও ফেইল করছে না। ফেইল আমরাই করছি। তারা ঠিক জানে না যে তারা কার প্রতিনিধিত্ব করছে।

রাজনৈতিক সংঘাত সম্পর্কে কী বলা যায়।

হা. আ. হ : আহা! সকলেরই গলার ধরনটা দেখেছো, আমি যা করছি সব ঠিক, অন্যেরটা যা করছে সব বেঠিক। এইটা হচ্ছে ভয়ঙ্কর রকমের আত্মখণ্ডন। এর চাইতে খারাপ কিছু হতে পারে না।

তুমি যে প্রথমেই আড্ডার কথা বলেছ, এই রকম পরিস্থিতিকে ভাবো। এমনকি ‘প্রথম আলো’র যে আড্ডাটা ছিল, সেটিও এখন আর হয় না। এখন খুপ কেটে খুপ কেটে এমন ছোটো করে দিয়েছে যে, তোমার কাজ না থাকলে যেতে পারো। আমি আমার পুরনো অভ্যাসে আড্ডা-টাড্ডা মারতে গেলাম, পরে দেখলাম, সেই পরিবেশ নেই। ওরা কেউ কেউ একজন একজন করে দেখা করে চলে যাচ্ছে। সময় নষ্ট করার উপায় নেই। খবরের কাগজে আড্ডা নেই। স্কুল কলেজে আড্ডা নেই। অধ্যাপকদের মধ্যে কোনো আড্ডা নেই। তুমি বললে না, সেই আড্ডা গেল কোথায়? এই যে গেল। এখন গ্রুপভিত্তিক আড্ডা হয়েছে। মাঝে মাঝে দেখা যায়। হয়তো আজিজ মার্কেটে। এরকম কোনো জায়গায়।

আপনার মার্কসবাদী ধারণাকে কীভাবে গ্রহণ করা যায়?

হা. আ. হ : মাকর্সবাদী ধারণাকে আমি মানবিক করে নিয়েছি সেই জায়গাটাতে, যে জায়গাটাতে সত্যগুলো আছে, সেই সত্যগুলোর সাথে একাত্ম হবার চেষ্টা করি। মার্কসকে আমি দেখবার চেষ্টা করি সবচাইতে বিজ্ঞানসম্মতভাবে। সমাজ-রাষ্ট্র বিশ্লেষণ করে। যেটা কখনই বৈজ্ঞানিক হবে না। কিন্তু তুলনামূলকভাবে আপাত সবচাইতে গ্রহণযোগ্য মেটারিয়ালস পেতে পারি।

মাকর্সবাদের ভবিষ্যত কী হতে পারে?

হা. আ. হ : ভবিষ্যতের কথা তো বলতে পারব না। আমরা পৃথিবীর পরিবর্তনটা যা লক্ষ্য করছি। কাজেই আমি এটি বলতে পারি, সমাজের কী করণীয় আছে। মূল জায়গাগুলোতে কী করা যাবে। সেখানে মার্কস যা বলে গেছে সেটাই ঠিক। মানুষের মহামুক্তি ছাড়া আর কিছু কাম্য নেই-এইটা মার্কসের উক্তি। এই উক্তিতে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক মুক্তি নয়, সামগ্রিক মুক্তির কথা বলা হয়েছে।

অনেকে বলছেন, পুঁজিবাদের দিন নাকি ফুরিয়ে আসছে।

হা. আ. হ : সেদিন তো শুনলাম, বিশ্বপুঁজিবাদের একজন সেবক, ড. ইউনূস বলেছেন, পুঁজিবাদের দিন শেষ হয়ে এসেছে। কি বলা যায়? তাঁর মধ্যে যে ইনার কন্ট্রাডিকশনগুলো আছে, এগুলো ওভারকাম করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। সে আরও যোগ করে বলতে পারত, আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছি কিন্তু পারলাম না। হবে না! এজন্যেই গোটা পৃথিবী আজকে মন্দাক্রান্ত। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা এতো খারাপ— এই কথাগুলি বলে লাভটা কি? নাচায় পুতুল যেমন দক্ষ বাজিকরে, তেমনি নাচাচ্ছে আমাদের দক্ষ বাজিকরেরা। আমার কথা মানবি না! ইয়ার্কি! অ্যা! তেলের দাম বাড়াবি না! ইয়ার্কি! আমি যা বলব ততো বাড়াবি। যে পরিমাণে বাড়াতে বলি তোর বাপ বাড়াবে। উপায় নেই তো। উপায় নেই। ওদের এতো যুদ্ধ করতে হচ্ছে কেন? বলতে পারো? সাধারণ জনগণের সমর্থন থাকতে পারে না। তার কারণ, সাধারণ পরিবারের মানুষ মরে যুদ্ধে। ভিয়েতনামে মরেছে। ওরা বহু লোক মেরেছে। যতলোক মেরেছে ততলোক মরেনি, কিন্তু একেবারে কম তো মরেনি। কেবলি তার নিজস্ব আক্রমণের ক্ষেত্রগুলো বাড়াচ্ছে। যদি তার নিজস্ব সংকটের কিছু সমাধান মেলে। মন্দা সামাল দিতে পারে। আর আমরা হচ্ছি ওয়ার্স্ট ভিকটিম। কারণ, যে সমস্ত পরিমাপগুলো নিতে হবে সেগুলোর মালিক আমরা নই। তারা বলছে, চালের দাম বাড়িয়ে দাও, তেলের দাম বাড়িয়ে দাও, না বাড়ালে এটা পাবা না, না বাড়ালে ওটা পাবা না, একদিনেই দুর্ভিক্ষ হয়ে যাবে তোমাদের! অলরেডি একটু একটু করে দেশটা নিয়ে নিয়েছে ওরা।

এবার অন্য প্রসঙ্গে আসি। গল্প-উপন্যাসে প্রকৃতির ব্যবহার কেমন হওয়া উচিত?

হা. আ. হ : প্রকৃতি ব্যবহার করিনি তা কিন্তু নয়। প্রকৃতির মধ্যেই তো মানুষ বেঁচে আছে। তার সঙ্গে সহযোগিতা করে, তার সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে আছে। প্রকৃতি যখন বৈরী তখন সবার শক্র। কিন্তু প্রকৃতি আমার জীবনের জন্য অপরিহার্য। ‘পদ্মানদীর মাঝি’ তুমি দেখো, আগাগোড়া প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই। এই মাছ ধরা, এই জীবনযাপন আর এই ময়না দ্বীপ। আর এই শেষ অত্যন্ত সিমবলিক। ভাস্ট একটা প্রকৃতি। যেটা এখানে ব্যবহৃত হয়নি। সেখানে মানুষের বসবাস।

বস্তুত, প্রকৃতিরও শেষ গন্তব্য মানুষ। আপনি বলেছেন, মানুষ ছাড়া প্রকৃতি অর্থহীন কাব্যি হয়ে পড়ে।

হা. আ. হ : সেটা একটি মৌলিক প্রশ্ন। যা কিছু আছে সবকিছু শেষপর্যন্ত মানুষের জন্যে। প্রকৃতিকে আঘাত করি সেও মানুষের জন্যে, প্রকৃতিকে প্রতিরোধ করি সেও মানুষের জন্যে। প্রকৃতি আমাদের শান্তি দেয়।

কিন্তু আপনার গল্পে প্রকৃতিকে আপনার চিন্তার বাহন হিসেবে ব্যবহার করেছেন। প্রকৃতির মধ্যে প্রতীকায়িত করেছেন। যেমন, একটি শকুন, বা একটি উটপাখি, বা একটি করবী গাছ বা একটি ষাঁড় বা একটা গোখরা সাপ হয়ে উঠেছে সমগ্র শোষক বা শোষিতের প্রতীক চরিত্র।

হা. আ. হ : ওগুলো খুব কনশাস থেকে করা হয়নি। বুঝলে। মাঠে ষাঁড়ের লড়াই আমি দেখেছি। খুলনায় ভাগচাষিদের বিদ্রোহ আমি দেখেছি। মুমূর্ষু মানুষকে দেখেছি। পানিতে পড়ে আছে। খাদ্য নেই। ভীষণ তিক্ত, তেতো জীবন। ষাঁড়ের লড়াই দিয়ে শুরু করলে কেমন হয়। তারপর ভাবি কী করি। কিন্তু কোনো ষাঁড়? ঠিক আছে। তখন সরকার থেকে ষাঁড় দেওয়া হতো। প্রজননের জন্য ষাঁড় দেওয়া হতো। ধবধবে সাদা বিশাল ষাঁড়। লিখতে লিখতে লেখা হয়ে যায়। দুই ষাঁড়ের লড়াই লাগিয়ে দেওয়া গেল। আর ঐ বাড়ির নিশানাথ খেতে পায় না। ভারী বিরক্ত জীবনের উপরে। মাঠের সব ধান কেটে নিতে জোতদার এসেছে, সেটাও শুরু করা গেল। এভাবে একটা গল্প কংক্রিট হয়ে যাচ্ছে। বুঝলে? তুমি পড়ার সময় ভাবছো প্রত্যেকটি থিংকিং অত্যন্ত সচেতনভাবে লেখা। আমি কিন্তু কিছুই এভাবে করিনি। সবকিছু মিলিয়ে একটা অবয়ব দাঁড়িয়ে গেল।

কিন্তু আপনার গল্পের বিশ্লষণ তো হচ্ছে বিচিত্রভাবে, প্রচণ্ড রকমের সময়-সমাজ-রাজনীতি সচেতন লেখক হিসেব চিহ্নিত করা হয়।

হা. আ. হ : আমি কিছুই চিন্তা করে লেখিনি। পাঠকের পড়ার সাথে সাথে গল্পের পরিধি ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আলোচনাও হচ্ছে নানামুখি। এখন কথা হচ্ছে যে, এগুলোতে লেখার স্থায়িত্ব নির্ভর করবে কি করবে না। অন্য ডাইমেনশন আসবে কি না। এগুলো তো আমি বলতে পারছি না। লোকেরা আগ্রহ হারিয়ে ফেলতে পারে। হতেই পারে।

আপনার গল্পে জীবনানন্দের উপমা ব্যবহার বহুল পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়।

হা. আ. হ : আমি বলতে পারব না। অস্বীকার করি না। জীবনানন্দ আমার পছন্দের কবি।

‘ছোটগল্প আছে, নেই’ লেখাটিতে ছোটোগল্পের বাঁচা-মরার প্রশ্নটা নিয়ে আপনি কোনো সিদ্ধান্ত দেননি।

হা. আ. হ : সিদ্বান্ত দেবো না তো। আমার যা ব্যাখ্যা করা দরকার ঐ লেখাটিতে করেছি। ইলিয়াস একবার এই প্রশ্ন উদ্ভব করেছিলেন। বাংলা সাহিত্যে ছোটোগল্প থাকবে কি থাকবে না। আমি যেহেতু সাহিত্যের কোনো সংজ্ঞা পাই না, সেহেতু ছোটোগল্প বাঁচবে কি মরবে বলতে পারব না। তোমাকে যদি বলা হয়, ছোটোগল্প কী? সেই প্রশ্নের জবাবই যদি দিতে না পারো, তাহলে সেটা টিকবে কি টিকবে না তুমি কেমন করে বলবে? আমি তো সেখানে এই প্রশ্নটা তুলেছি। আমাদের বনফুল যেগুলে লিখেছেন, দশ-পনেরো লাইনে সেটা কি ছোটোগল্প? ‘দি ওল্ড ম্যান এন্ড দি সি’ সেটা কী? এই গুলি কি পাঠ্য হয়েছে বলে লোকে পড়ে, না উপন্যাস হয়েছে বলে বা ছোটোগল্প হয়েছে বলে পড়ে, না হলে পড়ত না। তাহলে আমার দেখার দরকার কি? আমি ভেবে চিন্তে সবকিছু দেখে শুনে ড্যাফিনিশন ঠিক করে লিখতে বসব? আমি কি খাজাঞ্চিখানার হিসাবরক্ষক? সেইজন্য আমি বলি, প্রতিনিয়ত ছোটোগল্প বদলে বদলে একাকার হয়ে যাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্প এখন কি কেউ লিখবে? আমাদের যে তরুণরা, এখন যারা লেখে, তারা রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্প লেখার কথা ভাবে? না। হাসান আজিজুল হক এখনও হয়তো দু-একজন ভাবে কিন্তু আর ভাববে না। ফকনারের মতো ছোটোগল্প আর কেউ লিখবে না। আর্নেস্ট হেমিংওয়ের মতো ছোটোগল্প আর কেউ লিখবে না। কেউ কারো মতো লেখে না। তার মানেটা কী? কেউ কোনোদিন ছোটোগল্পের ড্যাফিনিশন খোঁজেনি। লিখতে বসেছে, লিখেছে। এখানে কোনো নিদান দেওয়ার কিছু নেই। বুর্জোয়া সমাজ এখনো আসেনি, অতএব উপন্যাসে হবে না। ইলিয়াস একসময় এ কথা বলেছিলেন। উপন্যাস হচ্ছে বুর্জোয়া সমাজের মেদ থেকে সৃষ্টি। এভাবে বললে অনেক অসুবিধার মধ্যে পড়ে যাই। যেই না তুমি একটা কিছু লক্ষ্য স্থির করে আগাবে সেখানে নিজেকে ও অন্যদের লিমিট করে ফেলবে। সেজন্যই বলেছি— ছোটোগল্প আছে, ছোটোগল্প নেই।

কিন্তু স্যার, সাম্প্রতিক দুই দশকের ছোটোগল্পের হালচালে এই বিতর্ক তো অস্বীকার করাও কঠিন হচ্ছে।

হা. আ. হ : ছোটোগল্প মরে গেছে কি বেঁচে আছে, জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে আছে— এই কথা বলার কোনো দরকার নেই। এই কথা বলে দিলে যারা ছোটোগল্প লিখবে তারা নিবৃত হবে বা অনুপ্রাণিত হবে, এটা ভাবার কোনো কারণ নেই। কেউ ভেবে চিন্তে গল্প লিখতে বসে না। এটা হয়ও না। আমার এই কথা প্রকারান্তরে তোমার কথার জবাব হলো। তুমি এক জায়গায় লিখেছো না, আমি তোমাদেরকে ঘোরের মধ্যে ফেলে দিয়েছি। আমি স্বাধীনতা দিয়েছি। কী দরকার আমার ভাবার? যার দরকার একান্তই পরীক্ষায় পাস করতে হবে, সে লিখতে পারে। এই কারণে, কে লেখক? আমি এই প্রশ্নেরও জবাব দিতে পারি না। কে উপন্যাস লেখক, কে ছোটোগল্প লেখক, সে কথা বলাও বাতুলতামাত্র। এগুলো এতোই ভ্যারাইটি হয়ে যায়। সাহিত্যে কে উঠল বলতে পারব না। ইউরোপ উঠেছিল, এখন কিন্তু সাহিত্যে আর ইউরোপ নেই। আমেরিকা নেই। ল্যাটিন আমেরিকা, আফ্রিকা অন্যান্য দেশ চলে এসেছে। আমরা খোঁজ রাখি কিছু? রাখি না।

ছোটোগল্প লিখছেন না আর। সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কি আর লিখবেন না?

হা. আ. হ : সিদ্ধান্ত না তো । আপাতত, ছোটোগল্পে মনোনিবেশ করার মতো সময় নেই। হাতে একটা অসমাপ্ত উপন্যাস আছে। স্মৃতিকথা কয়েক খণ্ড লেখার আছে। দুই খণ্ড বেরিয়েছে। এই কাজগুলো একটু প্রায়োরিটি দিতে চাই। লিখছি না ঠিক না।

আপনি কি নিরাশাবাদী?

হা. আ. হ : সাধারণভাবে আমার ইমেজ হচ্ছে আমি নিরাশাবাদী লোক। কিন্তু আমি নিজে থেকে জানি আমি হতাশাবাদী নই। যারা আশাবাদী হবে, তাদের আমার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে কেন তারা আশাবাদী? কারণহীন হতাশা যারা প্রচার করে বেড়ায় তারা হলেন হতাশাবাদী। (হা হা হা) আমি তো মানুষের সান্নিধ্য পছন্দ করি।

স্যার, সবশেষ আপনার কাছ থেকে তরুণ সাহিত্যিকদের সম্পর্কে কিছু পরামর্শ চাই। তরুণদের পথচলা কীভাবে হবে? তারা সঠিক পথে আছে বলে মনে করেন?

হা. আ. হ : আমি অন্য জায়গায় বলেছি। এই কথাগুলোর জবাব তরুণদেরকেই আগে দিতে বলি। তাদের ভিউজটাই আলাদা। আমাদের কথা সহসা তারা গ্রহণ করবে না, বুঝতে পেরেছ? এজন্য এই প্রশ্নের জবাব তাদের নিজেদেরই খোঁজা উচিত। আমার একটা স্পেশাল ভিউ তো থাকবেই। সেটা ব্যক্তিগত, সেটা সবক্ষেত্রে বলবার মতো নয়। বলা উচিত নয় বলে বলব না। এমনও ব্যাপার হতে পারে। কারণ আমার কথাগুলো কাউকে ডিসকারেজ করতে পারে, আবার কাউকে ইনকারেজও করতে পারে। আমি তো অতিশয় বুড়ো। আমার নিজের ধারণা যে আমাদের সাহিত্যের এটমোসফায়ারটা পলিটিউড হয়ে যাচ্ছে। যেমন বায়ু দূষণ হচ্ছে, তেমনি আমাদের সাহিত্যের দূষণ হচ্ছে। এখানে তরুণরা নিজেদের তৈরি করবে। ভাববে কী লিখবে। কোন লেখা কার জন্যে হবে। বললেই কি বিশ্বনাগরিক হয়ে যাওয়া যায়? আজকের এই যুগেও পোশাক-পরিচ্ছেদ পরলেই কি আধুনিক হয়ে যাওয়া যায়? আমি চাই গ্রহণ করব কিন্তু নিজেকে বিকিয়ে দিয়ে নয়। আমি দাঁড়াচ্ছি কোথায়? আমি নিচ্ছি কি, তাই না ভেবে, আমি কি বানরের মতো নাচশিল্প শিখব? এই (বানর) এখন একটু নেচে দেখাও তো কেমন করে জামাই শ্বশুরবাড়ি যায়। এই কথাগুলো ভাবতে হবে। আমি কোনো জাজম্যান্টের মধ্যে যেতে চাই না।

স্যার, আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। আপনার সুস্বাস্থ্য কামনা করছি।

হা. আ. হ : ভালো থেকো। আবার এসো।

[প্রথম প্রকাশ : ‘গল্পকথা’ হাসান আজিজুল হক সংখ্যা (২০১২), রাজশাহী]

জন্ম : ৮ জানুয়ারি ১৯৭৮, নাটোর, বাংলাদেশ। নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর অভিসন্দর্ভ ‘হাসান আজিজুল হকের কথাসাহিত্য : বিষয়বিন্যাস ও নির্মাণকৌশল’ গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছে বাংলা একাডেমি, ঢাকা। এ পর্যন্ত প্রকাশিত তাঁর মৌলিক গ্রন্থ সংখ্যা ১৭টি এবং সম্পাদিত গ্রন্থ দশাধিক। বাংলাদেশের শীর্ষ প্রকাশনীর পাশাপাশি কলকাতার একুশ শতক প্রকাশনী থেকে গল্পের সংকলন ‘নির্বাচিত ৩০’ ও উপন্যাস ‘অর্পিত জীবন’ প্রকাশিত হয়েছে। দুই বাংলায় বরণীয় কথাসাহিত্যের পত্রিকা ‘গল্পকথা’ সম্পাদনা করেন দীর্ঘ একযুগ।

প্রকাশিত গ্রন্থ : ক. গল্পগ্রন্থ : ১. প্রথম পাপ দ্বিতীয় জীবন; ২. অসংখ্য চিৎকার; ৩. পোড়োবাড়ি ও মৃত্যুচিহ্নিত কণ্ঠস্বর; ৪. ত্রিপাদ ঈশ্বরের জিভ ; ৫. ইচ্ছামৃত্যুর ইশতেহার; ৬. আঁধার ও রাজগোখরা; ৭. নির্বাচিত ৩০; ৮. বিশেষ ৫০ । খ. উপন্যাস ১. শাপিতপুরুষ; ২. অর্পিত জীবন; গ. প্রবন্ধগ্রন্থ ১. নজরুলের জীবন ও কর্মে প্রেম; ২. হাসান আজিজুল হকের কথাসাহিত্য : বিষয়বিন্যাস ও নির্মাণকৌশল; ৩. বাংলা ছোটোগল্প ও তিনগোত্রজ গল্পকার : মানিক-হাসান-ইলিয়াস; ৪. উজানের চিন্তক হাসান আজিজুল হক; ৫. বাঙালির চিন্তাবিভূতি : সংস্কৃতি, সাহিত্য ও মুক্তিযুদ্ধ; ৬. কথাসাহিত্যের সোজাকথা; ৭. হাসান আজিজুল হক : আলাপন ও মূল্যায়ন। ঘ. সম্পাদিত গ্রন্থ ১. গল্পপঞ্চাশৎ : শূন্যদশকের গল্প’; ২. হাসান আজিজুল হক : নিবিড় অবলোকন; ৩. এই সময়ের কথাসাহিত্য (১ম ও ২য় খণ্ড) ৪. হাসান আজিজুল হকের ‘আমার ইলিয়াস’; ৫. হাসান আজিজুল হক সমীপেষু; ৬. সেলিনা হোসেনের সাহিত্যকীর্তি : পাঠ ও মূল্যায়ন ইত্যাদি।