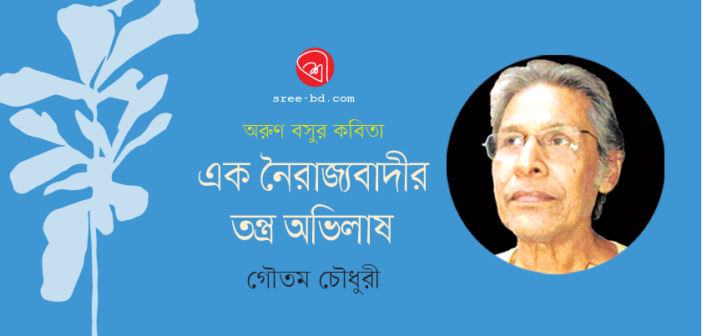

অরুণ বসু

প্রচণ্ড তুফানে ভরা নিশীথরাত্রির, বিশেষত যদি তাহা ঘনাইয়া উঠে কোনও উত্তাল সমুদ্র-উপকূলের বিস্তীর্ণ চৌহদ্দিতে, সেই তোলপাড়-করা ভয়ঙ্কর সৌন্দর্যের বয়ান হয়তো মুখে মুখে লোকশ্রুতিতে ছড়াইতে থাকে। কিন্তু খুব কম পর্যটকই স্বেচ্ছায় স্বপ্রণোদনায় আপন সামর্থ্য নিয়োগ করিয়া সেই উন্মাদ আক্রমণের মোকাবিলা করিতে ছুটেন। কবিতা-রচয়িতাদের ভিতরও এমন উচ্চ তড়িৎপ্রবাহযুক্ত কেউ কেউ থাকেন, সমকালীন পাঠকরুচি যাঁহাদের দূর হইতে সালাম জানাইয়া, কিছুটা সমীহভরে আর ততোধিক ভয়ে, নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান লওয়াই ফরজ মনে করে। কবি অরুণ বসু-র কবিতার অব্যবহিত ভবিতব্যও যেন এমন ভাবেই রচিত হইয়াছিল বলা যায়। তবে, এহেন পরিণতির রচনাকার অন্য কেহ নয়, খোদ কবি স্বয়ং বা তাঁহার অসমসাহসিক পুরুষকার।

উজ্জ্বল প্রচারণার মঞ্চে নিজেকে সফল ও দীর্ঘমেয়াদিভাবে হাজির করিতে, ব্যক্তিত্বের এক ধরনের উদ্ভাস তো অবশ্যই জরুরি। কিন্তু, তাহা হইতে শতগুণ আত্মশক্তির জোগান জরুরি হইয়া পড়ে, নির্মম স্বেচ্ছানির্বাসনের অবহেলায় নিজের পুরা কবিতাজীবনটি অতিবাহন করিতে গেলে। অরুণ বসু ছিলেন তেমনই এক অমিত প্রাণশক্তির অধিকারী, যিনি আপন সময়ের প্রধানতম একজন উদ্গাতা হওয়া সত্ত্বেও, এইভাবে নিজের জীবৎকাল জুড়িয়া এক অনন্য আত্মসংহতির ভিতর নিজেকে স্ফটিকায়িত করিয়া রাখিয়া দিতে পারিলেন। এমন নয় যে, লোকসমক্ষে বাহির হইবার কুণ্ঠায় বা সামাজিক মানুষ হিসাবে কিছুটুকু ভূমিকা রাখিতে অখুশি হইবার কারণে, কবি এমন কাণ্ডটি ঘটাইলেন। বরং তাঁহার পরিচিতরা জানেন, ব্যক্তিজীবনে তিনি বহু স্তরের বহু মানুষের উষ্ণহৃদয় বন্ধু ও স্নেহশীল অগ্রজের ভূমিকায় ছিলেন। একটি সময়কাল জুড়িয়া অজস্র তরুণ কবির আত্মপ্রকাশের অমোঘ মাধ্যম হইয়া উঠিয়াছিল তাঁহার সম্পাদিত কবিতাকাগজ অজ্ঞাতবাস। বাংলা কবিতার পাঠকসমাজের জনশ্রুতিতে আজ যাহা প্রচ্ছন্ন কিংবদন্তি, সেই শত জলঝর্নার ধ্বনি-র মতো তারুণ্য-খচিত বিপুল কবিতা-উৎসবের অপ্রাতিষ্ঠানিক মন্ত্র উচ্চারণেরও তিনি ছিলেন অন্যতম প্রধান ঋত্বিক। তাই, তাঁহাকে কোনওভাবেই অ-সামাজিক বা নির্জনতাপ্রিয় মানুষ বলা যাইবে না।

তাহা হইলে, এই যে এক বিপুল কেন্দ্রাভিমুখী জোরে তিনি নিজেকে বা নিজের কবিতাকে সমূহ প্রচার হইতে দূরে রাখিয়া দিলেন, তাহার রহস্যটি ঠিক কী? মনে হয়, ব্যক্তিত্বের ওই স্ফটিকীকরণ তাঁহার কাব্যাদর্শেরই এক অমোঘ উপাদান। সেই নিভৃত নির্মোকের পরিচর্যাতেই হয়তো অরুণ বসুর কবিতার চিরপথিক আত্মা ও ঘনসংহত কাব্যপ্রকরণটি গড়িয়া উঠিয়াছে। আমাদের এহেন ধারণাটির সপক্ষে কবিজীবনের একটি সমাহিত পর্যায়ের কথা স্মরণ করা যায়। বিগত শতকের সত্তর দশকের মাঝামাঝি হইতে টানা প্রায় সাত বছর এক ঘনঘোর নৈঃশব্দের অতলে আত্মগোপন করিয়া কালপ্রবাহের মোকাবিলায় মগ্ন ছিলেন এই কবি। শুনা যায়, সেই কঠোর প্রায়োপবেশনের আগে, এক কৃষ্ণ-নির্মমতায় পূর্ব্বর্তী বহু রচনা স্রেফ পুড়াইয়া ছাই করিয়াছিলেন তিনি। এই প্রসঙ্গে অনুজ কবিদের এক প্রশ্নের জবাবে তাঁহার ব্যাখ্যা ছিল–

…এই লেখা বন্ধের পছনে আর একটা কারণ আছে আমার। আমি যেভাবে লেখালেখির কাজ শুরু করেছিলাম, এখনও মনে হয়, তার ভেতরে খানিকটা সাহসিকতার ব্যাপার ছিল, কিন্তু আমার এই লেখাগুলো থাকল না, তার কারণ হচ্ছে যে, আমি যখন সেই লেখা থেকে সরে গিয়ে মিষ্টি প্রেমের কবিতা লিখতে শুরু করলাম– এটাই আমার ক্ষতি করেছে মনে হয়।

—সাক্ষাৎকার # এ মাসের কবিতা (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৮৯)

এই যে, ‘মিষ্টি প্রেমের কবিতা’য় শক্তিক্ষয় তাঁহার অন্বিষ্ট কাব্যপ্রতিমার অবয়বটি কেবলই ঝাপসা করিয়া দিবে, এহেন আশঙ্কার বোধ তাঁহাকে যেন এক গহন মোরাকাবায় লিপ্ত করিয়া ফেলিল। যে-রচনার ধারা তাঁহাকে সহজ জনপ্রিয়তা আনিয়া দিতে পারিত, সে-পথ হইতে দ্বিগুণ বেগে বিপরীত মার্গে ধাবিত হইলেন তিনি। আজ তাই মনে হয়, প্রবল জনসংযোগ বা সামান্য অতিপ্রচারের ভার তাঁহার কবিতা বুঝি সহিতে পারিত না। এমনটি ঘটিলে বরং, তাঁহার কবিতাকে ঘিরিয়া যেন সেই বিদ্যুৎবহ্নি রচিত হইত না, যাহা সমীহের উদ্রেক করিলেও, যেন বা কিছুটা ভয়প্রদ অভিব্যক্তিতে তরল পাঠরুচিকে দৌড় করায়। সেই কবিতা রচিত হইত না, যাহার রহস্যমোচনের ভার সমসময়ের হাত ফসকাইয়া আগামী সময়ের উপর ন্যস্ত। কবুল করা ভালো, আমরা এখনও সেই কবিতার ভারবহনের যোগ্য হইয়া উঠি নাই। শুধু, সময়কে-টপকাইয়া-যাওয়া এক কবির অনন্য সাধকতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের সামান্য কোশেশ করিতে পারি মাত্র।

২.

আপন কবিতার কাছে ঠিক কী চান, একথা বুঝিতে গিয়া বারবার অরুণ বসুকে কান পাতিয়া পড়িতে হইয়াছে কবিতার নিজস্ব বয়ান। শুনিতে ও বুঝিতে হইয়াছে, কবিতা তাঁহার কাছে কী চায়। এ এক বিরাট সাধনারই চর্যা। যে-চর্যা তাঁহাকে প্রথম জীবনে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য হাজতবাস করায়, কবিতার দাবিতে শহরের রাস্তায় পোস্টার সাঁটায়, সম্পাদকতা করায়, আবার নিজের প্রভূত রচনা পুড়াইয়া খাক করিয়া ফেলিতে উস্কানি দেয়। তাহার পর তাঁহাকে লম্বা সময়ের জন্য এক গুহাহিত নৈরব্যে গ্রেফতার করিয়া রাখিয়া দেয়। জীবনকে এইভাবে তিনি কবিতার জন্য অগ্নিস্নাত করিতে থাকেন। ইহাকে সাধনা বলিব না তো কী!

এই সাধনার বিনিময়ে তাঁহার তরফে প্রাপ্তি হইয়াছে এক চির-অতৃপ্ত কবিমন। সেই অতৃপ্তি তাঁহাকে কেবলই লিপ্ত করিয়াছে আরও আরও কঠোর সাধনায়। এক সিদ্ধি হইতে আর এক সিদ্ধির দিকে চলিয়াছে তাঁহার কবিতা। চলিতে চলিতে বদলাইয়াছে, বদলাইতে বদলাইতে চলিয়াছে। এইভাবেই সারা জীবন ব্যাপী বিস্তারিত হইয়াছে রচনারীতি লইয়া তাঁহার নানান নিরীক্ষা।

যেকোনও প্রকৃত সন্ন্যাসীই একজন শুদ্ধতম নৈরাজ্যবাদী। সেই অর্থে, অরুণ বসুকেও আমরা নৈরাজ্যবাদী বলিতেই পারি। অন্তত কবিতা লইয়া তিনি যে কোনওরকম নিষ্পত্তিমূলক প্রপঞ্চে পঁহুছিতে চান নাই, তাঁহাকে পাঠের সূত্রে বুঝি তেমনই এক ধারণা আভাসিত হয়। কেবলই ধারাবাহিক অন্তর্খননের দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়া আগাইয়া, কখনও কখনও প্রায় অর্থহীনতাকে স্পর্শ করিয়া, আমাদের গম্যির নানান অজানা এলাকাকে উন্মোচিত করিয়া গিয়াছে তাঁহার কবিতা। সেই আবিষ্কারের প্রক্রিয়ায় ভাষার প্রচলিত ন্যায়কে ভাঙিয়া চুরিয়া তসনস করিতে কিছুটুকু শরমিন্দা হন নাই কবি। যখন তিনি বলেন : ‘‘সীমান্ত’ শব্দের নিচে কাঁটাঝোপ, প’ড়ে আছে বেরালের রক্তমাখা থাবা/ বহ্নি, নীলিমার শুক্রে ভেসে যাচ্ছে দেশকাল, সন্তানের সঙ্গে তার শোকপ্রবণ বাবা’, বা,‘মোহর, বিদ্যুৎপ্রভ কণিকার গান/ কিশোরীর টুক্টুকে ফ্রকের সমান’–আমাদের সরল যুক্তিবোধ হোঁচট খায়। থতমত খাইয়া ভাবিতে বসি, নীলিমার ভিতর তো সচরাচর আমরা নারীত্বের ব্যঞ্জনা পাই, তবে তাহার শুক্রে দেশকাল ভাসিল কীরূপে! কিন্নরকণ্ঠী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে মোহরের গান সহসা কিশোরীর টুক্টুকে ফ্রকের সমান কীভাবে হয়! ভাষার ভিতরের এই আপাত-সন্ত্রাস নটরাজের তাণ্ডবের মতো আমাদের ভীত করে। এ-বিষয়ে কবির বিবেচনা অবশ্য ছিল প্রাঞ্জল ও সুচিন্তিত–‘কতকাল আগে আমি নিপুণ হাতের/ কবিতায় বেঁচে থাকতে অথচ ভীষণ/ সন্ত্রাসে ভেঙেছি হার্দ্যকবিতার খুলি… (অনুভাষ, প্রাগনুভাষ/ মেঘ ও মৃত্যুর শব্দ)।

এই যে ভীষণ সন্ত্রাসে হার্দ্যকবিতার খুলি ভাঙিয়া ফেলা, আমাদের অভ্যস্ত যুক্তির ঘরানাকে বুড়া আঙুল দেখাইয়া এক নতুন ভাষাবিশ্ব গড়িবার আয়োজন, ইহা তো অন্বিষ্ট কবিতাতে পঁহুছিবারই তীর্থযাত্রা। আবার, আগে যেমন দেখিয়াছে, সেই যাত্রার পদে পদে রহিয়াছে বহু বিবেচনা, কবিতার কাছ হইতেই নানা সংকেত গ্রহণ।

অরুণের শুরুয়াতের দিনগুলিতে এবং পরবর্তী আরও বেশ কিছুকাল ধরিয়া তাঁহার প্রধান সমসাময়িকদের মুখ্য অবলম্বন ছিল গদ্যভঙ্গিমা। এইসূত্রে ভাস্কর-মানিক-কালীকৃষ্ণ-দেবারতি-র সেকালীন কবিতাগুলির কথা মনে করিতে পারি। হয়তো অগ্রজ শঙ্খ-অলোকরঞ্জন-শক্তি-বিনয় প্রমুখের ছন্দপ্রাবল্য হইতে মুখ ফিরাইবার জন্যই তাঁহাদের এই গদ্যমুখিনতা। অরুণের কবিতাও এই ব্যাপারে ব্যতিক্রমী ছিল না। অবশ্য, গদ্যের বাক্স্পন্দকে পুরাই বহাল রাখিয়া, অসমপার্বিক সমিল দলবৃত্তে প্রথম জীবনেই তিনি লিখিয়াছিলেন স্বপ্ন, ২৯শে চৈত্র-র মতো কবিতা। যাহা তরুণ অরুণের ছন্দ-সচেতনতার এক আশ্চর্য নজির–

গঙ্গারাঢ়ী কলিঙ্গরাজ দণ্ডপাণির বোন

যেন তখন ফিরে আসছে হাসতে-হাসতে পিয়াল ও রঙ্গন

তখন আমার বুকের মাঝে

কী অপরূপ পদ্ম রাজে

ঘণ্টা বাজে, অন্ধস্কুলে ঘণ্টা বাজে

—স্বপ্ন, ২৯শে চৈত্র / অনুশাসন ব্যতীত আজ

ভুবন ও কামপোকা-য় পঁহুছিয়া, ঘননিবদ্ধ গদ্যভঙ্গীর পাশাপাশি আমরা পাইলাম নানান বিচিত্র ছন্দের চমকপ্রদ সব ব্যবহার। কবির রক্তের গভীরে যেন কোনও নিবিড় ছন্দপ্রবাহ বাজিয়া উঠিতে দেখিলাম–

মরুৎ ……………. সম্ভ্রান্ত-ভূত …………. মানুষের সহস্র প্রণাম

নির্ভার ………….. নিরুদ্ধ-দ্বার …………. খুলে আমি তোমাকে দিলাম

পবিত্র ………….. জলের চিত্র …………. মৃত্যুকালে মহাসুপ্তি গীতা

আব্রু তো ……. অর্ধেক শ্রুত ………… জ্বলে রক্তচন্দনের চিতা

মনন …………… ধ্যানস্থ-ক্ষণ ………….. যেন দস্যু সে এক বাল্মীকি

নিরন্ন ………….. জানে না অন্ন ……….. রামায়ণে লেখা আছে কী-কী

আ-মরি ……….. হরিণা বৈরী …………. চর্যাপদ ছুঁয়ে দেখোনি কী

—আ-মরি হরিণা বৈরী /ভুবন ও কামপোকা (ভুবন)

অতঃপর কিছু চতুর্দশপদী, ষড়ৈশ্বর্য-এর স্ব-উদ্ভাবিত ৬-সংখ্যাভিত্তিক এক নিপুণ গাণিতিক কাঠামোর কবিতাতরঙ্গ, এবং আবার চ্যুত চতুর্দশী-তে কিছু চতুর্দশপদী। অরুণ বসু-র এযাবৎ গ্রন্থবদ্ধ কবিতাবলী (যাহা তাঁহার পরবর্তী রচনার সামগ্রিকতায় খুবই সামান্য), এমনই কিছু অতিনিরূপিত আঙ্গিকতার আশ্রয়ে আসিয়া শেষ হইয়াছে। ফলত, তাঁহার কবিতার সুদূর-গভীরে না-যাওয়া পাঠকের মনে এরূপ একটি উপর-উপর সংশয় আসিয়া হাজির হইতে পারে, যে, এই কট্টর কাঠামোপ্রিয়তার প্যাঁচে কবিতা তাহার রহস্য ও স্ফূর্তি হারাইল কি না। এই আগাম-বিরূপতার মোকাবিলায়, কবিতায় ছন্দ ও করণকৌশলের ব্যবহার লইয়া কবির নিজের ধারণা ঠিক কী ছিল, সে-বিষয়ে ওয়াকিবহাল থাকা আমাদের সহায় হইতে পারে। তাই, এই অনুষঙ্গে, দুইটি আলাপচারিতায় কবি স্বয়ং কী বলিয়াছেন তাহা শুনিয়া লইতে পারি।

১ ‘ভালো কবিতা লেখার জন্য ছন্দ জানা দরকার’– কথাটা এ-ভাবে না ব’লে, বরং বলা ভালো, ‘কবিতা লেখার জন্য ছন্দ ভালোভাবে জানা জরুরি’।

—সাক্ষাৎকার # ঋদ্ধ (জানুয়ারি ১৯৮৬)

২. কারুকৌশলের জন্য কারুকৌশল কবিতার ক্ষতি করে, অবশ্যই। কবিতার গঠন এবং বয়ন অর্থাৎ নির্মিতি নির্ভর করে ঐ নির্দিষ্ট–কবিতাটির ‘বীজ’ কীভাবে আমার রক্তের ভিতর হ’য়ে আত্মার গভীর থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসতে চাইছে– তার উপর।

—সাক্ষাৎকার # কণিকা (জানুয়ারি ২০০০)

আসলে কবিতার শরীর লইয়া আমাদের ভিতর অনেকেরই মানবদেহের মতো শুচিবায়ুগ্রস্ততা রহিয়া গিয়াছে। আলাদা করিয়া শরীরকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়ার কারণে, মনে হয় সেই বহুশ্রুত প্রশ্নটি মাঝে মাঝে কবিতাপড়ুয়াদের প্রতিও আসমান হইতে ধাইয়া আসে– শরীর শরীর, তোমার মন নাই কুসুম? একটি কবিতা রচিত হওয়ার মুহূর্তে তিনি যে নিজেই তাঁহার শরীর-সংস্থান বাছিয়া লন, এই কথাটিতে গৈবি ছোঁয়া পাইয়া অনেকে নাক শিটকান। কিন্তু খরগোশ ছানা ঠিক খরগোশ হইয়াই জন্মাইলে তাঁহারা ভড়কান না, গিরগিটির ডিম ফুটিয়া গিরগিটি জন্মিলেও না। একটি কবিতা কোন আঙ্গিকে লিখিত হইবে, তাহার নির্দেশিকা বুঝি সম্পূর্ণ অনাবির্ভূত অবস্থাতেই কবিমনের অস্ফুটে বিধৃত। সেখানেই হয়তো রহিয়াছে সেই কবিতাটির জিন-সংকেতের শৃঙ্খলা।

অরুণ বসুর কবিতায় একটি অপূর্ব ব্যাপার এই যে, যে-ছন্দপ্রকরণ বিষয়টি বাহিরের দিক হইতে একটি বিশদ নিয়মতান্ত্রিক আয়োজন, ভাষার নিয়মতন্ত্রের উপর আক্রমণ শানাইবার জন্য সেই ছন্দই কবির এক আশ্চর্য হাতিয়ার হইয়া উঠিয়াছে। ছন্দ ও কিছু আকস্মিক অন্তমিলের উস্কানিতে তাঁহার নৈরাজ্যবাদী মন যে কী উড্ডীন উত্তুঙ্গতায় নিজেকে প্রকাশ করিয়াছে তাহার কিছু টুকরা নমুনা দেখা যাক–

১. বাঁশি বা বামোরু নয়– নয় কল্পতরুর নির্ঝর

মধুত্থে ডিম্বাণু সম, ছিল মাটকোঠা মম,

ঐছে এক ডিগ্ডিগে ঘর

পৃথুল-বর্ণের রন্ধ্রে টুং-ধ্বনি যেমন ডিঙ্গর

যেমন অলীক-স্বর্গে অলৌকিক লিঙ্গরাজ

মাঠে পাড়ে ডিম

অয়ি মহাভৃঙ্গরাজ, বিদ্যার্থীকে বলো আজ,

কেন আজ জগত রক্তিম

বিদ্যার্থীকে বলো : অতঃ কিম্

—হে মদন, হয়বদন /ভুবন ও কামপোকা (ভুবন)

২. আয় ঝট্পট্ঝটিক

আমি বলি তুমি স্ফটিক

লিখেছ মৃচ্ছকটিক

গোলাপ তখন রাস্না

ভেবেছিল মনে সাস্না

ক্রৌঞ্চমিথুন হাঁস না

ওরা তাই হেসে বলল

কাঁটা নেই তবু শল্ল

তুই কি কেবলই ভল্ল

—একটি অপাবৃত, প্রায় অর্থহীন পদ্য /ভুবন ও কামপোকা (ভুবন)

৩. কেউ মেড়া বলে তাকে, কেউ বলে গোরু

তিনি তো অর্ধেক মিত্র, অর্ধেক অররু

শাম্ব ও কৃষ্ণের মধ্যে যেটুকু ডহর

তাকে বহুশাখ ক’রে রত্ন, নৌবহর

সূর্যে, ডুবে যায় চন্দ্রে একঝাঁক উড়ুল

যেমন পরশুরাম, ক্ষত্রিয়, কুড়ুল

—ষড়ধ্বা (প্রথম উল্লাস), মেড়া ও কুড়ুল(৪) /ষড়ৈশ্বর্য

৪. নিশীথ নীলিমা-লিপি এই মুগ্ধবোধ–

বৃংহণে বেজেছে বাঁশি, অরণ্যে করেণু

আগডুম-বাগডুম শব্দে মাঠে চরে ধেনু

মূর্ছনা ব্যতীত শূন্যে জেনেছি সরোদ

—বসন্তমঞ্জুষা / চ্যুত চতুর্দশী

৩.

অরুণ বসুর কাছে কবিতা ছিল মেধা ও মননের এক শিল্পিত অভিব্যক্তি। আর সেই শিল্পসৃজনের মৌল আশ্রয় হইল শব্দ। কবির নিজের বয়ানে–

কবিতা মেধা ও মননের অতি সূক্ষ্ম অনুভূতি-উদ্রিক্ত-শিল্পবিন্যাস। আবার এই শিল্পবিন্যাসের প্রতি দক্ষ-আনুগত্যই কবিতা। শব্দ-সচেতনতা সেই আনুগত্যেরই সমব্যাপক।

—সাক্ষাৎকার # কণিকা (জানুয়ারি ২০০০)

তত্ত্ব এবং প্রয়োগে অরুণ তাই শব্দসন্ধানী এক কবি। শব্দের নিজস্ব রহস্যের বুকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া, এক আদিম আবেগে, তিনি যেন শব্দের ভিতরেই এই দুনিয়ার বিশ্বরূপ আবিষ্কার করিতে চাহিয়াছেন। জীবনের প্রথম দিকের এক কবিতাতেই শব্দ লইয়া তাঁহার এই সংবেদী উপলব্ধি তিনি ফাঁস করিয়াছিলেন– ‘শব্দের সম্মুখে তাই ঝুঁকে প’ড়ে শব্দকে বিষম/ অভিশাপ দিতে গিয়ে, দেখেছি শিকড়ে সূক্ষ্ম/ বড়ো রুক্ষ/ অরূপ-অতনু এক ব্রহ্ম-তনু তার–/আমি জানি, শব্দ এই পৃথিবীর প্রকৃত পরমহংস,/ শব্দ এই পৃথিবীর/ রক্ত/ মাংস/ হাড়’(শব্দ : ১ / অনুশাসন ব্যতীত আজ, রচনা ১৯৬৫-৭৭)। আবার যখন একুশ শতকে পঁহুছিয়া তিনি চ্যুত চতুর্দশী-র সংহত চতুর্দশপদীগুলি লিখিতেছেন, তখনও তাঁহার অনুভবের প্রকাশ এইরকম–‘ত্রিগুণ নির্গুণ এবে, তবু শব্দে আজ/ যেন ভ্রূণে নিজগুণে কুসুমে কুসুম’ (প্রলয় জলধি জলে / চ্যুত চতুর্দশী, রচনা নভেম্বর ২০০৭)। ইহার মাঝখানের বিস্তীর্ণ পথ জুড়িয়া শব্দ লইয়া তাঁহার বিচিত্র অনুভূতির নানান দস্তখত ইতস্তত ছড়াইয়া আছে। সেগুলির রসগ্রাহী সাক্ষ্যে, আমরা কবিস্বভাবের রহস্যময়তার একটি দিক অন্তত কিছুটা হইলেও টের পাই।

১. শব্দ তুক্তাক্ নয়–

শব্দ মানে মানুষকে শুধুমাত্র বাণ-মারা নয়

শব্দ পরস্মৈপদী ভাষ্যকার,

শব্দ বোষ্টমীর রসকলি

শব্দ মানে জল,

আমি চাতকের মতো জল ছুঁয়ে

—শব্দ : ২ / মেঘ ও মৃত্যুর শব্দ

২. শব্দ-বন্দী ক’রে তাকে আমি আজ আগুন জ্বেলেছি–

তবু ওই শব্দে, বলো, শব্দে-শব্দে বিয়াতে কী সুখ

ছিল দুঃখ– মিলেমিশে; কিছু ভূষি– মিশুক মিশুক

আমি আজ তাকে সূক্ষ্ম ছাঁকনিতে টেলেছি

—অস্মিতা / ভুবন ও কামপোকা (ভুবন)

৩. তবু শব্দ, শব্দ নয়, শব্দাব্দ, পাথর

আত্মহত্যা লিখে রেখে চ’লে যায় এই সব আদিম-অক্ষর

—শিলালেখ / ভুবন ও কামপোকা (ভুবন)

৪. কিছু না-জেনেও আমি বুঝি এই ভাষাব্যবহার/ বড়োই দুরূহ

—আলো ও ক্রেংকার / চতুর্দশপদী

৫. নিহিত আত্মাই শব্দ– শব্দই তো ব্রহ্ম

আমি শব্দ-ব্রহ্ম ছুঁয়ে শব-বাহকের

শতদল স্পর্শ ক’রে দেখেছি…

—সিদ্ধদ্বন্দ্ব (৪র্থ উল্লাস).১ / ষড়ৈশ্বর্য

তাত্ত্বিকভাবে শব্দের প্রতি এতদূর সংবেদনশীল এক কবি যে, ব্যবহারিকভাবেও তাঁহার কাব্যশরীরে নানান বহুমুখী শব্দের এস্তেমাল করিবেন, তাহা যুক্তির বশে স্বাভাবিক বোধ হইলেও, আমরা সেই বিচিত্র প্রয়োগের অভিভাবে বিমূঢ় না-হইয়া পারি না। আলাপের সুবিধার্থে তেমন কয়েকটি শব্দের উল্লেখ মনে হয় অবান্তর হইবে না–

ত্রিগুণ, ধৃতি, শার্ঙ্গধনু, পণব, তোষল, পৌর্ণমাসী, রাত্রিস্তোম, শলভ, অধোক্ষজ, উল্মুক, পুংশ্চলী, ইলা, তিনাঞ্জলি, শৃঙ্গাটক, রাস্না, ষটচক্র, কহ্লার, সুঁদি, জঙ্গডিঙা, অররু, আহরিৎ, বামোরু, মধূত্থ, ডিঙ্গর, যোষিৎ, যামল, হর্যক্ষ, ত্রিপুণ্ডক, শল্ল, নিবহ, ঈশিতা, কিঞ্জল, চোকল, ক্রমেলক, পতত্র, বেশ্ম, ক্রেংকার, সংঘট্ট, সিতিকণ্ঠ, ব্যূঢ়, দুরত্যয়, ধারণী, করেণু, ঊঢ়, নির্ব্যূঢ়, কুরুবক, কূটস্থ, কৃৎস্ন, নিরভ্র, ইত্যাদি ইত্যাদি।

এইসব অচেনা ও আধাচেনা শব্দগুলির দিকে তাকাইয়া, পড়ুয়া হিসাবে যে আমরা কিছুদূর হীনমন্য হইয়া পড়ি, তাহা কবুল করিতেই হয়। ফলত মনের আত্মরক্ষামূলক কারসাজি হইতে পহেলাই মনে হয়, এসব হয়তো নিছক চমক পয়দা করিবার পণ্ডিতী কায়দা মাত্র। বিশেষত, শব্দ-বাছাইয়ের তৎসম-বাহুল্যে কবিকে কিছুটা রক্ষণশীলতার শরিক বলিয়াও ঠাহর হইতে পারে। কিন্তু নিচের এই লাইনগুলি আমাদের এহেন ধারণার পথরোধ করিয়া দাঁড়ায়–

উকুর-চুকুর চিচিংফাঁক

ওয়াং-চোয়াং ফুঃ,

কিংখাবে জড়ানো জন্ম

কিংখাবে মৃত্যু।

—মন্ত্রে জন্মমৃত্যু : ১ / মেঘ ও মৃত্যুর শব্দ

বুঝা যায়, ভাষাব্যবহারের সওয়ালেও এই কবি রক্ষণশীল তো নহেনই, বরং ভাষীক সন্ত্রাসবাদেই তাঁহার ইমান। ভাষার প্রচল স্থবিরতার উপর চোরাগোপ্তা ও প্রকাশ্য হামলা চালাইয়া তাহার স্নায়ুহীন সুস্থিতিসমূহে একটি ঝাঁকুনি লাগানোতেই তাঁহার আনন্দ। উপরের ফর্দের ওইসব প্রত্নশব্দাবলীর ব্যবহারের পিছনেও তাঁহার উদ্দেশ্য একই।

ইহা গেল একটি দিক। ইহা ছাড়াও ভাষার ভিতরের গহন সাংগীতিকতার উন্মোচনও অরুণ বসুর এক মৌল প্রবণতা। কবিতার চরণে চরণে শব্দের সাথে শব্দের সংঘর্ষে যে-অভিভূত স্ফুলিঙ্গগুলি জ্বলিয়া উঠে, তাহাদের দ্যুতিলেখ আসলে এক নিঃশব্দ সংগীত। শব্দের অমোঘ ও অনিবার্য ব্যবহারে কবি সেই সাংগীতিকতার তুঙ্গবিন্দুটি স্পর্শ করেন। বলা বাহুল্য, ভাষার এই সাংগীতিকতার সহিত কবিতার গীতিময়তার কোনও সম্পর্ক নাই। কথার ঠারে সেই কথাটি তাঁহার একটি কবিতায় স্পষ্টও করিয়াছিলেন কবি–‘তোমার সঙ্গীত ঠিক গীতিকবিতা নয়’। আবার অপর একটি কবিতায় প্রার্থনা করিয়াছিলেন–‘আমাকে গীতিরসবাক্যে উজ্জ্বলিত করো/ আমাকে মুক্তি ও বিলোকে ধর্মান্তরিত করো/ আমাকে খেদ ও সুষমায় সঞ্চারণ করো’। এই ‘গীতিরসবাক্য’ কেমন হইতে পারে তাহার কিছু আন্দাজ লই তাঁহারই কবিতা হইতে–

আদিগন্ত ক্ষয়-ক্ষতির পর সূর্য ঢ’লে পড়ে উদ্ভিজ্জে, সন্ধ্যায়।

রমণী হ’য়ে-ওঠার রঞ্জিত সেই বিরল-মুহূর্তে, অশ্বিনীমালার অয়নান্ত, হে ঘোড়সওয়ার, তুমি ঘুমিয়ে পড়ো সেই রাত্রে, ঘোড়ার পিঠেই।

অদ্ভুত ব্যঞ্জনাময় নীল ও সবুজবর্ণের আলো, একদিন তোমাকেও ভিজিয়ে দিয়ে যায়। –ভিজে যায়, সূর্যোদয় পর্যন্ত বিস্তৃত ঐ তার-যন্ত্র, ঐ বীণা, ঐ শাল্মলি ও মেঘডম্বরুর অলৌকিক, অচিন-নিনাদ।

—অশ্বিনীমালার অয়নান্ত, হে ঘোড়সওয়ার/ভুবন ও কামপোকা (ভুবন)

৪.

আমি চাই না তিনটে লাল-পিঁপড়ের বুকে/ ত্রিগুণ ও ধৃতি-রূপ চোখ মেলে/ ঈর্ষা করুক মানুষকে– এমন একটি ইচ্ছা ব্যক্ত করিয়াছিলেন অরুণ এক সন্ধ্যার পবিত্র পৃথিবী নামের একটি কবিতায়। মানুষের তিন মুখ্য প্রকৃতি– সত্ত্ব, রজ আর তম হইল সেই ত্রিগুণ। আবার এই তিন গুণের অধিকারীকেও ত্রিগুণ বলা হয়। আর ষোড়শ মাতৃকার মধ্যে ১৩নং হইলেন ধৃতি। কাজেই ত্রিগুণ ও ধৃতি-রূপকে একত্রে পুরুষ ও নারীশক্তির এক আদিকল্প বলা যায়। ঘটনাচক্রে, প্রাসঙ্গিক কবিতাটি অরুণ বসুর নির্বাচিত কবিতা (১৯৬২-৯৬)-র প্রথম কবিতা। এটিকে যদি তাঁহার অনুমোদিত আদিতম কবিতা ধরা যায়, তাহা হইলে বলা যায়, সেই শুরু হইতেই এই নারী-পুরুষ-আদিকল্পের প্রতি অরুণের একধরনের আকর্ষণ রহিয়া গিয়াছে। এবং তাঁহার কবিতার ভিতর এই আদিকল্প-প্রতিমা দীর্ঘ সময় জুড়িয়াই লালিত হইতে থাকে। যেমন–

১. আমাকে ক্ষমা করো হে পঞ্চবিংশতিতত্ত্বের

আশ্চর্য ও অন্তর্যামী পুরুষ

আমাকে ক্ষমা করো হে অনপনেয়

বিধাতৃ বিশ্বজননী

—আমি ইন্দ্রিয়প্রতিপালনে অসমর্থ ইতর /মেঘ ও মৃত্যুর শব্দ

২. আমি জানি পিতা ও ঈশিতা ওই স্তব্ধতার তন্ময়-চাহনি

—হে ভূতনিবহের শস্য / ভুবন ও কামপোকা (ভুবন)

৩. বর্ষণসম্পৃক্ত আদিপিতার অস্ত্রটি

ছুঁয়েছিল একদিন রমণীর কটি

—পদ্মপত্রে জল / ভুবন ও কামপোকা (কামপোকা)

৪. পাথর-প্রতিমা ছুঁয়ে, মিথ্যা কালো ঈশ্বরের রক্ত-মাংস-রস

জেগে ওঠে তমোভূক, প্রেতিনীর সারামুখ, সমস্ত তামস

—ধূমাবতী / ভুবন ও কামপোকা (কামপোকা)

একটু অনুপুঙ্খ পাঠে টের পাওয়া যায়, পাশাপাশি আরও দুইটি এষণাপ্রবাহ সমান্তরালভাবে অরুণের তদানীন্তন কবিতার ভিতর দিয়া বহিয়া চলিয়াছে। এই দুইটি তরঙ্গের পহেলাটি জন্মমৃত্যুর রহস্যে উদ্বেলিত। দোসরাটি প্রেম ও যৌনতা অভিষিক্ত। এবং আশ্চর্যের বিষয় এই যে, শেষ পর্যন্ত এই দুইটি ধারাই যেন একাকার হইয়া পূর্বোক্ত আদিকল্পের তন্ত্রাভিলাষে বিলীন হইয়াছে।

মৃত্যুচিন্তা কবিদের এক প্রিয় বিষয়। তবে আমরা তো আমাদের আটপৌরে অভ্যাসে জন্ম ও মৃত্যুকে জীবনের দুইপ্রান্তে রাখিয়াই আমাদের আখ্যান বানাই। অরুণ বসু কিন্তু শুরু হইতেই জীবনের এই দ্বিমেরু ধারণাটিকে নস্যাৎ করিয়াছেন। জন্ম ও মৃত্যু উভয়ই রহস্যাবৃত। তাহারা একই কিংখাবে জড়ানো। সেখানেই তাহাদের মিল, এবং তাই যৌথভাবেই তাহারা কবির আগ্রহের বিষয়। তিনি একদিকে মৃত্যুর ‘মহান-কাঙাল’। তবু জীবনের ‘অংশ-মজ্জা’ধারণ করা লইয়াও কুণ্ঠিত নন। জন্মমৃত্যুর রহস্যের ভিতর তিনি কখনও বা নিজেকে কালো পোশাক পরিয়া হাঁটিয়া যাইতে দেখেন। ঘাতকের প্রতি আদিকবির সেই নিষেধ– মা নিষাদ-এর সূত্রে অরুণের মনে হয়, ‘এই নিষেধ ও মৃত্যু-শব্দ চিরহরিৎ/ এর কোনো জন্ম হয় না, মৃত্যু হয় না, যেন/ দুই বিপরীতমুখী নরম আলো ও স্পর্ধিত আগুনের মাঝখানে/ ত্রস্ত-প্রজাপতি’। ক্রমে তাঁহার উপলব্ধি হয়, ‘মৃত্যু আসলে যে-কোনো নারীই; যদিও শরীরে সে প্রকৃত পুরুষ’। শেষ পর্যন্ত মৃত্যু যেন এক মহাজাগতিক প্রেমের বিষয় হইয়া যায়। যেখানে সেই পুরুষ-নারী আদিকল্পের ধারণাটি স্বছন্দে আসিয়া মিশিয়া যায়–

মৃত্যু– মহাজাগতিক শূন্য থেকে টুক্রো একখণ্ড মেঘ–

উড়ে এসে পড়েছে এখানে

ধ্যানমগ্ন স্তনসুধা, ঝ’রে পড়ে বসুন্ধরা, এখানে এখন

পিতার মতন তাঁর নিষ্পলক শ্যামচক্ষু মায়ের মতন

কে তাকে রচনা করে?

—মৃত্যু অথবা মহাজাগতিক একটি প্রেমের কবিতা/ভুবন ও কামপোকা (কামপোকা)

বিষয় হিসাবে প্রেম ও যৌনতা কবিতার আবহমান অবলম্বন। তবে আমরা লক্ষ করি, অরুণ বসুর কবিতার যৌনতা তাঁহার তারুণ্য হইতেই পূজাভিলাষী– ‘আমার বালিকা-পূজা, বালিকার বুক ছুঁয়ে বালিকার সন্নিধানে মেশা’। ক্রমে সেই বালিকা একদিন ভুবনমোহিনীতে বিকশিত হইলেন। কবিও তাঁহার প্রণবমন্ত্র ও সুর একসূত্রে বাঁধিলেন–

১. আমি কী ছলাৎ? দৈব? সিদ্ধপীঠ? কাম?

তুমি অস্তিপ্রতিবাদী, প্রত্নশব্দ, ডাকের সুন্দরী

ভ্রমণসন্দিগ্ধভ্রূণ ভুবনমোহিনী তুমি,

অদিতির শস্য তুমি, তোমাকে প্রণাম

—ভাষা / ভুবন ও কামপোকা (ভুবন)

২. হরিদ্রাবর্ণের আলো, কমলিনী, চোখে-চোখে জলের শর্বরী

আমি নবদুর্বাদল, সৌম্যস্বর্ণ, বিচ্ছুরিত মন্ত্র ও প্রণব, সুর

একসূত্রে বাঁধি

—কান্না / ভুবন ও কামপোকা (ভুবন)

কিন্তু প্রেম ও যৌনতার এই ব্যক্তিগত উচ্চারণে বুঝি অরুণের সুপ্ত কৌমতা বা যৌথ অবচেতন তৃপ্ত হইতেছিল না। যুগনদ্ধ রূপের যে-আদিকল্প তাঁহার স্মৃতিসত্তায় মর্মরিত ছিল, তাহার গূঢ় সাংকেতিকতাগুলি এইবার তাঁহার অবলম্বন হইয়া উঠিল। হয়তো বাগীশ্বর, অবলোকিতেশ্বর আর বজ্রপাণি– এই তিন বোধিসত্ত্বকে হৃদয়ে মস্তিষ্কে আর লিঙ্গমূলে স্থাপন করিবার তরিকাটি আশ্রয় করিলেন। পরমাশক্তি হইল ৯-কার, যাহা সাধনসঙ্গিনীর যোনিগর্ভে লুক্কায়িত। এইবার এক অদ্বয় সাধনার পথেই ত্রিকালমন্থিত মহাজ্ঞানের শরিক হওয়া যাইবে হয়তো।

আমি তন্ত্র-অভিলাষী অনাবাসী মেদুর আকাশ

আমাকে দিবি না তার কণ্ঠহার দৈবপ্রতিভাস?

…

হৃদয়ে, মস্তিষ্কে-শৃঙ্গে, একটি লিঙ্গে তিনটি নভঃ-তাল

৯-কার-এর মতো ধ্বনি ওই যোনি সর্বজ্ঞ, ত্রিকাল

—তন্ত্রাভিলাষীর গান / ভুবন ও কামপোকা (কামপোকা)

কবির নৈরাজ্যবাদ এইভাবে তন্ত্র-অভিলাষের ভিতর তাহার নিশান উড়াইল। অতঃপর ষড়ৈশ্বর্য-এর আবির্ভাব অলঙ্ঘ্য হইয়া উঠিল। এই পর্যায়ে দশটি উল্লাসের মোট তিনটি পটল রচনা করিবার পরিকল্পনা ছিল তাঁহার। আমরা শুধু একটি পটলই পড়িবার সুযোগ পাইয়াছি। যাহার দশটি উল্লাসের প্রতিটিতে ছয় পঙ্ক্তির ছয়টি করিয়া পর্ব। এই ছয় সংখ্যাটি হয়তো বা তন্ত্রোক্ত ষটচক্রের সহিত সম্পর্কিত। তন্ত্রমতে, মানবদেহে সুষুম্না নাড়ীর ভিতর সূক্ষ্ম পদ্মাকৃতি ছয়টি চক্র আছে– মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা। কিন্তু স্বীকার করা ভালো, তন্ত্রের গূঢ় তত্ত্বের অবভাসে এই অতুল কবিতাবলী ব্যাখ্যা করিবার যোগ্যতা আমাদের নাই। কাজেই সেই অপচেষ্টা হইতে বিরত রহি।

স্পষ্টই বুঝিতেছি, অসম্পূর্ণ এই রচনাটিতে কবি অরুণ বসুর প্রতিভার সামান্য পরিচয়ও বুঝি তুলিয়া ধরা গেল না। একবার একটি কবিতায় তিনি অবশ্য বলিয়াছিলেন– যে-শিল্প নিখুঁত, আমি/তাকে কিন্তু শিল্প বলি না। তবে তাঁহার এই কথা আমাদের অকৃতকার্যতার কোনও অজুহাত হইতে পারে না।

[লেখকের বহুবচন, একবচন গ্রন্থ থেকে পুনর্মুদ্রিত]

জন্ম ১৮ ফাল্গুন ১৩৫৮, ২ মার্চ ১৯৫২, কানপুর, উত্তর প্রদেশ, ভারত। শিক্ষা : উচ্চ মাধ্যমিক। পেশা : লেখালেখি। প্রকাশিত বই : কবিতা— কলম্বাসের জাহাজ [১৯৭৭, উলুখড়, হাওড়া] হননমেরু [১৯৮০, উলুখড়, হাওড়া] পৌত্তলিক [১৯৮৩, উলুখড়, হাওড়া] অমর সার্কাস [১৯৮৯, আপেক্ষিক, হাওড়া] চক্রব্যূহ [১৯৯১, আপেক্ষিক, হাওড়া] নদীকথা [১৯৯৭, যুক্তাক্ষর, হাওড়া] আমি আলো অন্ধকার [১৯৯৯, অফবিট, কলকাতা] সাঁঝের আটচালা [২০০২, কীর্তিনাশা, কলকাতা] আধপোড়া ইতিহাস [২০০৪, কীর্তিনাশা, পুরুলিয়া] অক্ষর শরীরে মহামাত্রা পাব বলে [২০০৬, কীর্তিনাশা, পুরুলিয়া] নির্বাচিত কবিতা [২০১০, সংবেদ, ঢাকা] আখেরি তামাশা [২০১৩, ছোঁয়া, কলকাতা] ঐতরেয় [২০১৩, রূপকথা, ক্যানিং] উজানি কবিতা [২০১৪, মনফকিরা, কলকাতা] ধ্যানী ও রঙ্গিলা [২০১৫, চৈতন্য, সিলেট] কলম্বাসের জাহাজ (২য় সং) [২০১৬, রাবণ, কলকাতা] বনপর্ব [২০১৬, সংবেদ, ঢাকা] কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত? [ধানসিড়ি, কলকাতা, ২০১৬] বাক্যের সামান্য মায়া [ভাষালিপি, কলকাতা, ২০১৭] রাক্ষসের গান [চৈতন্য, সিলেট, ২০১৭] কবিতাসংগ্রহ [প্রথম খণ্ড, রাবণ, কলকাতা, ২০১৭] ইতস্তত কয়েক কদম [কাগজের ঠোঙা, কলকাতা, ২০১৮] বাজিকর আর চাঁদবেণে [পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স লি., ঢাকা, ২০১৮] দীনলিপি [শুধু বিঘে দুই, আন্দুল, ২০১৯] গদ্য— গরুররচনা (বৈ-বই বা ই-বুক) [২০১২, www.boierdokan.com] খেয়া : এক রহস্যময় বিপরীতবিহারের ঝটিকালিপি [কুবোপাখি, কলকাতা, ২০১৭] বহুবচন, একবচন [বইতরণী, কলকাতা, ২০১৮] সময়পরিধি ছুঁয়ে [ঐহিক, কলকাতা, ২০১৮ অবাক আলোর লিপি [অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, নয়াদিল্লি, ২০১৯] নাটক— হননমেরু [মঞ্চায়ন : ১৯৮৬] অনুবাদ— আষাঢ়ের এক দিন [মোহন রাকেশের হিন্দি নাটক, শূদ্রক নাট্যপত্র, ১৯৮৪] যৌথ সম্পাদনা— অভিমান (১৯৭৪-৯০), যুক্তাক্ষর (১৯৯২-৯৬), কীর্তিনাশা (২০০২-০৫) ই-মেইল : gc16332@gmail.com